Se

i Celti hanno, per molti versi, dato forma al primo nucleo di cultura

europeo degno di questo nome, quando parliamo di popolazioni

barbariche il primo nome che quasi certamente ci viene in mente è

quello dei Germani. Tutta la storiografia latina, da Cesare a Tacito e

Svetonio, ci parla di loro e, normalmente, pur non nascondendo una

certa stima per la loro forze ed il loro coraggio, nessun autore usa

un tono davvero elogiativo per quelli che, in qualche modo, erano i

nemici per eccellenza dell'Impero (anche se questi “nemici”, in

realtà, diventeranno gli ultimi difensori del “Limes Imperii”).

Come sempre accade, una versione piuttosto acritica e popolarizzata di

descrizioni già di per sé volutamente parziali, ha fatto sì che

nell'immaginario comune i Germani diventassero guerrieri feroci,

rozzi, ignoranti e sanguinari: sostanzialmente, appunto, il classico

paradigma del barbaro. Ma chi erano realmente i Germani? Da dove

venivano? Perché un popolo considerato, in fin dei conti, rozzo e

arretrato divenne il pericolo fatale per il più grande impero del

mondo antico? Proviamo a seguire le tracce della loro evoluzione per

cercare di trovare risposta a questi quesiti. Se

i Celti hanno, per molti versi, dato forma al primo nucleo di cultura

europeo degno di questo nome, quando parliamo di popolazioni

barbariche il primo nome che quasi certamente ci viene in mente è

quello dei Germani. Tutta la storiografia latina, da Cesare a Tacito e

Svetonio, ci parla di loro e, normalmente, pur non nascondendo una

certa stima per la loro forze ed il loro coraggio, nessun autore usa

un tono davvero elogiativo per quelli che, in qualche modo, erano i

nemici per eccellenza dell'Impero (anche se questi “nemici”, in

realtà, diventeranno gli ultimi difensori del “Limes Imperii”).

Come sempre accade, una versione piuttosto acritica e popolarizzata di

descrizioni già di per sé volutamente parziali, ha fatto sì che

nell'immaginario comune i Germani diventassero guerrieri feroci,

rozzi, ignoranti e sanguinari: sostanzialmente, appunto, il classico

paradigma del barbaro. Ma chi erano realmente i Germani? Da dove

venivano? Perché un popolo considerato, in fin dei conti, rozzo e

arretrato divenne il pericolo fatale per il più grande impero del

mondo antico? Proviamo a seguire le tracce della loro evoluzione per

cercare di trovare risposta a questi quesiti.

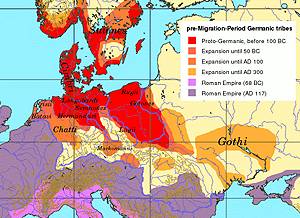

Sostanzialmente, i Germani erano genti di

ceppo indoeuropeo, originarie del nord Europa (o almeno certamente

stanziali in aree baltico-scandinave in un periodo molto antico del

loro percorso migratorio da oriente) e identificate dall'utilizzo di

lingue derivanti da una origine unica, definita “Germanico

Comune”, diversificatasi solo durante l'età del ferro (1).

Il termine Germani, con cui oggi conosciamo

questo insieme di nazioni diverse unite da una origine comune, è

ovviamente latino, ma è alquanto difficile comprendere da quale

etimologia derivi. Di per sé “germanus” può significare

“parente”, “simile” o “autentico”. Strabone ci dice che i

Romani definirono così quelli che ritenevano essere gli “autentici

Galli” ma sembra più probabile che il termine derivi dal fatto che

i Germani erano visti come “simili”, “apparentati” ai Galli

stessi. Certamente, comunque, il termine doveva essere molto antico,

visto che lo troviamo già in una iscrizione dei Fasti Capitolini

datata 222 a.C. (“DE GALLEIS INSUBRIBUS ET GERM.”) e,

successivamente, in uno scritto di Poseidonio del 80 a.C., ma è solo

con Cesare che diventa di uso consuetudinario, perdendo l'accezione

originale per divenire connotativo di un popolo che, di per sé,

neppure aveva un endonimo auto-designativo. I Germani, infatti,

chiamavano tutti coloro che sentivano come diversi da loro “walha”

(da cui oggi Welsh – Gallese; Walloon – Vallone, ecc.)  ma

definivano sé stessi unicamente come “ þiuda”, gente (2).

Anche la divisione di queste "genti" in Germani Occidentali

(da cui poi Visigoti), Germani Orientali (da cui Ostrogoti) e Germani

Settentrionali (da cui, in epoca ancora successiva, Normanni) è solo

una classificazione linguistica moderna: i Greci dividevano tutti i

barbari settentrionali unicamente in Celti e Sciti e solo a partire

dal I e II secolo alcuni etnografi (Tacito, Plinio il Vecchio,

Tolomeo, Strabone) cominciano a classificare questo gruppo

fondamentalmente indistinto in nazioni e tribù (Strabone ne censirà

40 e Tolomeo addirittura 69) sulla base di dialetti e usanze proprie,

innestate, comunque, su un substrato culturale comune (3).

Alcuni di quegli stessi nomi individuati dagli etnografi per indicare

popolazioni stanziali tra Oder e Vistola (Goti, Vandali) riappariranno

nel III secolo per indicare popolazioni situate tra basso Danubio e

Carpazi, ma è solo nel V secolo che una sorta di mappa dei Germani e

dei loro stanziamenti si comincia a delineare compiutamente, con i

Goti in Gallia, Iberia e Italia, i Vandali in Africa, i Gepiti lungo

il Danubio e, più a est Rugi, Sciri, Burgundi e molti altri (tra cui,

piuttosto curiosamente, sono inclusi gli Alani, una popolazione in

realtà iranica, quasi sempre però ritenuta germanica dalla

storiografia romana). ma

definivano sé stessi unicamente come “ þiuda”, gente (2).

Anche la divisione di queste "genti" in Germani Occidentali

(da cui poi Visigoti), Germani Orientali (da cui Ostrogoti) e Germani

Settentrionali (da cui, in epoca ancora successiva, Normanni) è solo

una classificazione linguistica moderna: i Greci dividevano tutti i

barbari settentrionali unicamente in Celti e Sciti e solo a partire

dal I e II secolo alcuni etnografi (Tacito, Plinio il Vecchio,

Tolomeo, Strabone) cominciano a classificare questo gruppo

fondamentalmente indistinto in nazioni e tribù (Strabone ne censirà

40 e Tolomeo addirittura 69) sulla base di dialetti e usanze proprie,

innestate, comunque, su un substrato culturale comune (3).

Alcuni di quegli stessi nomi individuati dagli etnografi per indicare

popolazioni stanziali tra Oder e Vistola (Goti, Vandali) riappariranno

nel III secolo per indicare popolazioni situate tra basso Danubio e

Carpazi, ma è solo nel V secolo che una sorta di mappa dei Germani e

dei loro stanziamenti si comincia a delineare compiutamente, con i

Goti in Gallia, Iberia e Italia, i Vandali in Africa, i Gepiti lungo

il Danubio e, più a est Rugi, Sciri, Burgundi e molti altri (tra cui,

piuttosto curiosamente, sono inclusi gli Alani, una popolazione in

realtà iranica, quasi sempre però ritenuta germanica dalla

storiografia romana).

Seguire

il cammino degli spostamenti dei Germani in Europa non è impresa

semplice, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente al

loro contatto con Roma. Si è detto che la loro origine prima (almeno

per quanto riguarda le nostre conoscenze) è situabile nella zona

baltica occidentale. Questa nozione ci è fornita essenzialmente dalla

genetica storica che ha individuato nei resti di guerrieri germanici

un gene (tecnicamente l'Aplogruppo I1a) presente oggi unicamente negli

abitanti della Scandinavia meridionale e nella Danimarca

settentrionale (4).

L'area così delineata, chiamata area della Cultura dell'Età del

Bronzo Settentrionale, ha, comunque, fornito riprove

storico-archeologiche di un intenso insediamento umano risalente al

periodo compreso tra 1700 a.C. e 600 a.C. , facendo pensare che

proprio in questo ampio lasso di tempo si sia compiuta, sulla base

dell'individuazione di un sistema espressivo-comunicativo coeso e

distinto, la diversificazione tra Proto-Indoeuropei e Proto-Germanici.

Sempre a questo periodo dovrebbero risalire le prime migrazioni di

massa da questa zona di (para-)origine. Le cause vanno cercate

probabilmente nell'incontro con alcune culture nomadiche preistoriche

(Hügelgräber, Urnfield, La Tene) e, soprattutto, in un progressivo

peggioramento della situazione climatica peri-baltica che,

inizialmente tra 850 e 760 a.C. e poi più sostanzialmente dopo il 650

a.C., avrebbe spinto i proto-Germani verso le coste della Germania

Orientale, verso la Vistola e, in misura minore, verso sud ovest. Si

tratta di migrazioni di fondamentale importanza non solo perché

determinano il sistema culturale solo semi-stanziale che caratterizzerà

tutta la storia germanica, ma anche perché permetteranno l'incontro

dei proto-Germani con la cultura di Hallstatt (in espansione verso

nord), sviluppando una intersezione culturale germano-celtica che

permeterà ai germani di entrare nell'età del ferro (5).

Di fatto, comunque, già intorno al 700 a.C. l'area germanica

comprendeva un vasto arco che andava dall'odierna costa olandese alla

Vistola, in una situazione che, per circa 400 anni, avrebbe visto una

parziale stanzializzazione delle popolazioni germaniche. Cosa accadde

poi, intorno al 300 a.C., per portare i Germani a sviluppare un nuovo

assetto nomadico? In realtà nulla più che un normale processo

storico-demografico: trovandosi in una situazione territoriale più

favorevole i Germani cominciarono a moltiplicarsi, determinando un

incremento demografico notevole e, conseguentemente, un progressivo

impoverimento di terre sempre più estensivamente ed intensivamente

coltivate. Fu, dunque, una probabile crisi alimentare che spinse i

Germani verso sud, cosicché, intorno al 250 a.C. possiamo individuare

già almeno cinque diversi gruppi di ri-stanziamento (corrispondenti,

ovviamente, a cinque differenziazioni linguistiche successive):

Nord-Germani nella Scandinavia meridionale, Nord-Germani marittimi

lungo il Mare del Nord, Germano-Renani tra Reno e Wesser,

Germani-Elbici, lungo l'Elba e Germano-Orientali tra Oder e Vistola. A

questo punto, i contatti tra Germani e Celti diventano fittissimi

(probabilmente con una sorta di protettorato celtico sui territori

germanici, almeno ad occidente, anche se la situazione è tutt'altro

che chiara), tanto che non è affatto infrequente rinvenire sepolture

in cui siano presenti oggetti di fattura sia celtica che germanica.

Questa sorta di mescolamento (che, comunque, non fu mai totale), fa sì

che sia difficile stabilire in che misura i primi Germani che troviamo

nella storiografia latina siano effettivamente Germani o Celti o,

forse, una mescolanza delle due popolazioni (6).

In effetti, la tradizionale divisione territoriale romana tra le due

popolazioni, con un confine intercorrente lungo il Reno, è solo

funzionale alla politica di Roma, ma appare tutt'altro che precisa,

alla luce sia dei ritrovamenti archeologici, sia di imprecisioni

storiografiche di notevole Seguire

il cammino degli spostamenti dei Germani in Europa non è impresa

semplice, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente al

loro contatto con Roma. Si è detto che la loro origine prima (almeno

per quanto riguarda le nostre conoscenze) è situabile nella zona

baltica occidentale. Questa nozione ci è fornita essenzialmente dalla

genetica storica che ha individuato nei resti di guerrieri germanici

un gene (tecnicamente l'Aplogruppo I1a) presente oggi unicamente negli

abitanti della Scandinavia meridionale e nella Danimarca

settentrionale (4).

L'area così delineata, chiamata area della Cultura dell'Età del

Bronzo Settentrionale, ha, comunque, fornito riprove

storico-archeologiche di un intenso insediamento umano risalente al

periodo compreso tra 1700 a.C. e 600 a.C. , facendo pensare che

proprio in questo ampio lasso di tempo si sia compiuta, sulla base

dell'individuazione di un sistema espressivo-comunicativo coeso e

distinto, la diversificazione tra Proto-Indoeuropei e Proto-Germanici.

Sempre a questo periodo dovrebbero risalire le prime migrazioni di

massa da questa zona di (para-)origine. Le cause vanno cercate

probabilmente nell'incontro con alcune culture nomadiche preistoriche

(Hügelgräber, Urnfield, La Tene) e, soprattutto, in un progressivo

peggioramento della situazione climatica peri-baltica che,

inizialmente tra 850 e 760 a.C. e poi più sostanzialmente dopo il 650

a.C., avrebbe spinto i proto-Germani verso le coste della Germania

Orientale, verso la Vistola e, in misura minore, verso sud ovest. Si

tratta di migrazioni di fondamentale importanza non solo perché

determinano il sistema culturale solo semi-stanziale che caratterizzerà

tutta la storia germanica, ma anche perché permetteranno l'incontro

dei proto-Germani con la cultura di Hallstatt (in espansione verso

nord), sviluppando una intersezione culturale germano-celtica che

permeterà ai germani di entrare nell'età del ferro (5).

Di fatto, comunque, già intorno al 700 a.C. l'area germanica

comprendeva un vasto arco che andava dall'odierna costa olandese alla

Vistola, in una situazione che, per circa 400 anni, avrebbe visto una

parziale stanzializzazione delle popolazioni germaniche. Cosa accadde

poi, intorno al 300 a.C., per portare i Germani a sviluppare un nuovo

assetto nomadico? In realtà nulla più che un normale processo

storico-demografico: trovandosi in una situazione territoriale più

favorevole i Germani cominciarono a moltiplicarsi, determinando un

incremento demografico notevole e, conseguentemente, un progressivo

impoverimento di terre sempre più estensivamente ed intensivamente

coltivate. Fu, dunque, una probabile crisi alimentare che spinse i

Germani verso sud, cosicché, intorno al 250 a.C. possiamo individuare

già almeno cinque diversi gruppi di ri-stanziamento (corrispondenti,

ovviamente, a cinque differenziazioni linguistiche successive):

Nord-Germani nella Scandinavia meridionale, Nord-Germani marittimi

lungo il Mare del Nord, Germano-Renani tra Reno e Wesser,

Germani-Elbici, lungo l'Elba e Germano-Orientali tra Oder e Vistola. A

questo punto, i contatti tra Germani e Celti diventano fittissimi

(probabilmente con una sorta di protettorato celtico sui territori

germanici, almeno ad occidente, anche se la situazione è tutt'altro

che chiara), tanto che non è affatto infrequente rinvenire sepolture

in cui siano presenti oggetti di fattura sia celtica che germanica.

Questa sorta di mescolamento (che, comunque, non fu mai totale), fa sì

che sia difficile stabilire in che misura i primi Germani che troviamo

nella storiografia latina siano effettivamente Germani o Celti o,

forse, una mescolanza delle due popolazioni (6).

In effetti, la tradizionale divisione territoriale romana tra le due

popolazioni, con un confine intercorrente lungo il Reno, è solo

funzionale alla politica di Roma, ma appare tutt'altro che precisa,

alla luce sia dei ritrovamenti archeologici, sia di imprecisioni

storiografiche di notevole  portata.

Quando, ad esempio, Cesare parla di Eburoni come di una popolazione

germanica compie un errore marchiano, dal momento che gli Eburoni, sia

per il nome stesso, sia per i ritrovamenti archeologici successivi,

erano chiaramente Celti, né sembra in alcun modo probabile che, come

afferma Tacito, essi avessero subito una determinante penetrazione

Batava. Questi elementi rendono estremamente complesso determinare

quale fosse l'effettiva area di stanziamento germanica al momento del

contatto con Roma, anche se possiamo con sicurezza affermare che,

verso il 100 a.C l'intera area sub-baltica poteva essere considerata

completamente germanizzata (7). portata.

Quando, ad esempio, Cesare parla di Eburoni come di una popolazione

germanica compie un errore marchiano, dal momento che gli Eburoni, sia

per il nome stesso, sia per i ritrovamenti archeologici successivi,

erano chiaramente Celti, né sembra in alcun modo probabile che, come

afferma Tacito, essi avessero subito una determinante penetrazione

Batava. Questi elementi rendono estremamente complesso determinare

quale fosse l'effettiva area di stanziamento germanica al momento del

contatto con Roma, anche se possiamo con sicurezza affermare che,

verso il 100 a.C l'intera area sub-baltica poteva essere considerata

completamente germanizzata (7).

Questo discorso sulla storiografia latina ci

porta al grande capitolo dell'incontro-scontro tra Germani e Romani,

che affronteremo nella seconda parte di questa ricerca. Prima di

affrontarlo, però, è il caso di dare una rapida scorsa al sistema

culturale germanico al momento dell'incontro con le legioni di Roma.

- LIBERTA',

DEMOCRAZIA E MISTICA

Si

è già detto di un substrato linguistico comune tra tutte le

tribù e nazioni. Purtroppo, non esistendo tra i Germani

alcuna tradizione scritta fino al V secolo, non possiamo in

alcun modo oggi delineare il percorso di differenziazione di

tale ceppo comune e possiamo solo affermare con certezza che

già appunto nel V secolo tale differenziazione era tale da

non permettere alcun interscambio comunicativo tra gruppi

linguistici differenti. E' altamente probabile che un processo

analogo sia avvenuto anche per quanto riguarda gli aspetti

sociali, culturali e religiosi, che da alcune fonti letterarie

più tarde come il Beowulf o la Saga Volsunga, sappiamo aver

mantenuto, comunque, elementi di base comuni nella maggior

parte delle tribù (8). Si

è già detto di un substrato linguistico comune tra tutte le

tribù e nazioni. Purtroppo, non esistendo tra i Germani

alcuna tradizione scritta fino al V secolo, non possiamo in

alcun modo oggi delineare il percorso di differenziazione di

tale ceppo comune e possiamo solo affermare con certezza che

già appunto nel V secolo tale differenziazione era tale da

non permettere alcun interscambio comunicativo tra gruppi

linguistici differenti. E' altamente probabile che un processo

analogo sia avvenuto anche per quanto riguarda gli aspetti

sociali, culturali e religiosi, che da alcune fonti letterarie

più tarde come il Beowulf o la Saga Volsunga, sappiamo aver

mantenuto, comunque, elementi di base comuni nella maggior

parte delle tribù (8).

Cercando

di trarre i minimi comun denominatori dai dati storici in

nostro possesso, possiamo dire che la struttura sociale

fondamentale della società germanica fosse data dalla Sippe,

una sorta di unione di famiglie legate da vincoli parentali,

che costituiva una unità politico-economica e militare

totalmente autosufficiente. Ben più labile era, invece il

concetto di tribù, o gau: solo in caso di necessità essa si

riconosceva come unità, al comando di una assemblea dei vari

capi-sippe. Questo elemento ci introduce nel vasto argomento

della struttura politica germanica. I concetti base per ogni

uomo libero erano quelli di libertà individuale e, per quanto

possa apparirci strano oggi, di democrazia (9).

Ciò portava a forme di “controllo statale” tanto leggere

da risultare pressoché inesistenti e ad una sostanziale

collegialità di ogni decisione: il governo di una tribù era

affidato all'assemblea dei liberi (allthing), che esprimeva le

decisioni del popolo e che solo in caso di guerra eleggeva a

maggioranza un capopopolo, la cui autorità era, almeno fino

al periodo immediatamente precedente ai regni

romano-barbarici, solo temporanea e, comunque, mai disgiunta

dalla concezione di “primus inter pares”. Cercando

di trarre i minimi comun denominatori dai dati storici in

nostro possesso, possiamo dire che la struttura sociale

fondamentale della società germanica fosse data dalla Sippe,

una sorta di unione di famiglie legate da vincoli parentali,

che costituiva una unità politico-economica e militare

totalmente autosufficiente. Ben più labile era, invece il

concetto di tribù, o gau: solo in caso di necessità essa si

riconosceva come unità, al comando di una assemblea dei vari

capi-sippe. Questo elemento ci introduce nel vasto argomento

della struttura politica germanica. I concetti base per ogni

uomo libero erano quelli di libertà individuale e, per quanto

possa apparirci strano oggi, di democrazia (9).

Ciò portava a forme di “controllo statale” tanto leggere

da risultare pressoché inesistenti e ad una sostanziale

collegialità di ogni decisione: il governo di una tribù era

affidato all'assemblea dei liberi (allthing), che esprimeva le

decisioni del popolo e che solo in caso di guerra eleggeva a

maggioranza un capopopolo, la cui autorità era, almeno fino

al periodo immediatamente precedente ai regni

romano-barbarici, solo temporanea e, comunque, mai disgiunta

dalla concezione di “primus inter pares”.  Naturalmente

non è il caso di enfatizzare all'eccesso questa

“democrazia” germanica: gli uomini liberi, i soli con il

diritto di possedere armi, erano comunque una minoranza quasi

oligarchica, al di sotto dalla quale si ponevano gli haldii,

uomini semiliberi il cui status era molto prossimo a quello

dei servi della gleba, e gli schiavi, numerosissimi e quasi

sempre prigionieri di guerra o civili catturati durante le

razzie. Va però notato che all'interno di quasi tutti i

gruppi tribali vigeva l'istituto del "comitatus",

cioè l'abitudine di aggregare i giovani di più bassa

estrazione sociale a quelli delle famiglie più importanti,

facendoli diventare compagni inseparabili in pace e in guerra

(in un modello di fedeltà personale che, in periodo

alto-medioevale, allo svilupparsi di figure reali all'interno

dei vari popoli germanici, arrivò ad influenzare numerose

istituzioni statali, divenendone anzi una delle

caratteristiche salienti) (10). Naturalmente

non è il caso di enfatizzare all'eccesso questa

“democrazia” germanica: gli uomini liberi, i soli con il

diritto di possedere armi, erano comunque una minoranza quasi

oligarchica, al di sotto dalla quale si ponevano gli haldii,

uomini semiliberi il cui status era molto prossimo a quello

dei servi della gleba, e gli schiavi, numerosissimi e quasi

sempre prigionieri di guerra o civili catturati durante le

razzie. Va però notato che all'interno di quasi tutti i

gruppi tribali vigeva l'istituto del "comitatus",

cioè l'abitudine di aggregare i giovani di più bassa

estrazione sociale a quelli delle famiglie più importanti,

facendoli diventare compagni inseparabili in pace e in guerra

(in un modello di fedeltà personale che, in periodo

alto-medioevale, allo svilupparsi di figure reali all'interno

dei vari popoli germanici, arrivò ad influenzare numerose

istituzioni statali, divenendone anzi una delle

caratteristiche salienti) (10).

All'alba del periodo imperiale,

comunque, i germani vivevano in piccole comunità formate da

costruzioni lignee molto semplici, anche se non mancavano aree

fortificate (i cosiddetti burga, da cui poi il suffisso -burg

tedesco e -bury inglese per indicare i villaggi). La proprietà

privata della terra era totalmente sconosciuta e le terre

venivano spartite tra i clan, che provvedevano, a loro volta,

a suddividere la loro quote tra le varie famiglie che che li

componevano. L'agricoltura del resto era molto primitiva e

tendente allo sfruttamento immediato del terreno strappato

alla foresta.

Così come il sistema socio-politico,

anche le abitudini erano molto semplici: i Germani, benché

alcune tribù più evolute producessero anche abiti di lana,

vestivano in linea di massima solo un gonnellino di pelle

animale o pantaloni (pur abitando in regioni molto fredde,

infatti, i Germani avevano l'abitudine di non portare molti

indumenti, a parte pelli tanto piccole da lasciare scoperte

gran parte del loro corpo), mentre solo i capi potevano

indossare una tunica sagomata con le maniche lunghe (11).

Se

il sistema di vita dei Germani era fondamentalmente molto

lineare, non così era il loro sistema di pensiero, espresso

sostanzialmente nella loro filosofia religiosa. Oggi per noi

è molto difficile riuscire a ricostruire tale pensiero, sia

per l'estrema esiguità delle fonti scritte (comunque molto

tarde), sia per la loro difficoltà di interpretazione (sia

per quanto riguarda le rune che i poemi), per cui la nostra

conoscenza si basa quasi unicamente sulla successiva eredità

culturale vichinga. E', comunque, immediatamente riconoscibile

una derivazione molto precisa dal nucleo indo-europeo da cui i

Germani si staccarono: Asi e Vani, le due grandi “famiglie

divine”, ricordano da vicino gli Asura e i Deva indoiranici,

mentre le Norme, le filatrici del destino umano, ricordano le

Parche/Moire greco-romane. Curiosamente, proprio per questa

radice comune, le divinità germaniche sono altamente Se

il sistema di vita dei Germani era fondamentalmente molto

lineare, non così era il loro sistema di pensiero, espresso

sostanzialmente nella loro filosofia religiosa. Oggi per noi

è molto difficile riuscire a ricostruire tale pensiero, sia

per l'estrema esiguità delle fonti scritte (comunque molto

tarde), sia per la loro difficoltà di interpretazione (sia

per quanto riguarda le rune che i poemi), per cui la nostra

conoscenza si basa quasi unicamente sulla successiva eredità

culturale vichinga. E', comunque, immediatamente riconoscibile

una derivazione molto precisa dal nucleo indo-europeo da cui i

Germani si staccarono: Asi e Vani, le due grandi “famiglie

divine”, ricordano da vicino gli Asura e i Deva indoiranici,

mentre le Norme, le filatrici del destino umano, ricordano le

Parche/Moire greco-romane. Curiosamente, proprio per questa

radice comune, le divinità germaniche sono altamente  assimilabili

a quelle romane: Odino-Wotan, in quanto divinità che presiede

al passaggio tra vita e morte e divinità della conoscenza, è,

ad esempio, assimilabile a Hermes/Mercurio, mentre Thor è

simile a Ares/Marte (12).

Questi culti antichissimi, comunque, si erano andati fondendo

con altri elementi autoctoni delle varie aree di passaggio

delle tribù o con altri elementi ancora più antichi:

numerosi aspetti dei Vani sono ascrivibili al culto della

Terra/Madre e della fecondità ed è innegabile che le

popolazioni germaniche adorassero in prevalenza alcuni

elementi naturali, soprattutto alberi e boschi. In questo

senso si può leggere la presenza nell'Edda, una

raccolta poetica in lingua norrena del XIII secolo, dove però

si trovano ancora molti elementi del mondo pagano antico, la

figura dello Yggdrasil, l'albero sacro per eccellenza: la

sospensione a questo frassino sacro faceva parte, secondo il

poema, dell'iniziazione di Odino per acquisire il potere di

leggere le rune e, tra l'altro, la similitudine tra albero

sacro e Croce di Gesù fu usata dai missionari cristiani tra

l'VIII e X secolo per convertire i popoli germanici in Europa

centro-settentrionale. Anche un altro elemento della

religiosità germanica, forse il più interessante e

significativo di un sistema di pensiero tutt'altro che rozzo e

semplicistico, si prestò grandemente alla conversione alla

nuova religione del “Cristo bianco” per la sua somiglianza

con l'Apocalisse di Giovanni : il Ragnarök, cioè quella

apocalissi finale in cui, quasi a segnalare filosoficamente

l'ineluttabilità della caducità di ogni cosa, gli Asi, in

una battaglia campale, sarebbero caduti e tutto il mondo

sarebbe stato inghiottito dal lupo Fenrir. Forse proprio

queste analogie possono spiegare le ragioni della conversione,

in definitiva piuttosto rapida, al cristianesimo di una

popolazione che, fino a quel momento, come frutto estremo del

concetto egualitario che la caratterizzava, non aveva mai

avuto alcuna casta sacerdotale (anche se esistevano sciamani

dotati di particolari poteri che permettevano loro di mediare

tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, intesi sia come

entità divine che demoniache), né effigi religiose, né

santuari, né luoghi sacri costruiti dall'uomo (13). assimilabili

a quelle romane: Odino-Wotan, in quanto divinità che presiede

al passaggio tra vita e morte e divinità della conoscenza, è,

ad esempio, assimilabile a Hermes/Mercurio, mentre Thor è

simile a Ares/Marte (12).

Questi culti antichissimi, comunque, si erano andati fondendo

con altri elementi autoctoni delle varie aree di passaggio

delle tribù o con altri elementi ancora più antichi:

numerosi aspetti dei Vani sono ascrivibili al culto della

Terra/Madre e della fecondità ed è innegabile che le

popolazioni germaniche adorassero in prevalenza alcuni

elementi naturali, soprattutto alberi e boschi. In questo

senso si può leggere la presenza nell'Edda, una

raccolta poetica in lingua norrena del XIII secolo, dove però

si trovano ancora molti elementi del mondo pagano antico, la

figura dello Yggdrasil, l'albero sacro per eccellenza: la

sospensione a questo frassino sacro faceva parte, secondo il

poema, dell'iniziazione di Odino per acquisire il potere di

leggere le rune e, tra l'altro, la similitudine tra albero

sacro e Croce di Gesù fu usata dai missionari cristiani tra

l'VIII e X secolo per convertire i popoli germanici in Europa

centro-settentrionale. Anche un altro elemento della

religiosità germanica, forse il più interessante e

significativo di un sistema di pensiero tutt'altro che rozzo e

semplicistico, si prestò grandemente alla conversione alla

nuova religione del “Cristo bianco” per la sua somiglianza

con l'Apocalisse di Giovanni : il Ragnarök, cioè quella

apocalissi finale in cui, quasi a segnalare filosoficamente

l'ineluttabilità della caducità di ogni cosa, gli Asi, in

una battaglia campale, sarebbero caduti e tutto il mondo

sarebbe stato inghiottito dal lupo Fenrir. Forse proprio

queste analogie possono spiegare le ragioni della conversione,

in definitiva piuttosto rapida, al cristianesimo di una

popolazione che, fino a quel momento, come frutto estremo del

concetto egualitario che la caratterizzava, non aveva mai

avuto alcuna casta sacerdotale (anche se esistevano sciamani

dotati di particolari poteri che permettevano loro di mediare

tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, intesi sia come

entità divine che demoniache), né effigi religiose, né

santuari, né luoghi sacri costruiti dall'uomo (13).

(1) O. Sturfrintz,

The Indo-European Heritage, Allister, Bristol 2004, pp. 81

ss.

(2) AA.VV., Oxford Dictionary of English

Etymology, Oxford, O.U.P. 1966, p. 92.

(3) AA.VV., Encylopedia Britannica, vol. 8,

pp. 143 ss.

(4) P. Ausmann, The Genetical issue of

Haplogroup I1a, History Review, IX-7, Baltimora 2004.

(5) E. Lamberth, The making of Germanic Culture,

Ashworth, Londra, 2006, pp. 99 ss.

(6) H. Kinder,W. Hilgemann, The Penguin Atlas of

World History, Penguin Books, Londra 2001, passim.

(7) J.B.Bury, The Invasion of Europe by

Barbarians, Lewis Books, Londra e New York 2000, pp. 21-27.

(8) O. Hermann, The Germanic Culture,

Avalon, New York 1993, pp. 73-74.

(9) S.Fischer-Fabian, I Germani, Garzanti,

Milano 1985, passim.

(10) H. Wolfram, History of the Goths,

Berkeley, University of California Press 1988, passim

(11) S.Fischer-Fabian cit., passim.

(12) I.M.Ferris, Enemies of Rome: Barbarians

through Roman Eyes, Gloucestershire, Paths 2000, pp. 98 ss.

(13) H. Arelian, The Barbaric Conversion,

Hammer, Toronto 1999, pp. 237-261.

|