|

|

Sei in: Mondi medievali ® BarBar |

Lo

studio della storia riserva a volte strane sorprese. Tra esse

sicuramente una delle più interessanti sta nello scoprire che la Russia,

la madre di tutti i Paesi slavi, il centro di quel panslavismo che tanti

effetti, per lo più nefasti, ha avuto nel corso del '900, ha, alle

proprie origini, una radice che, almeno dal punto di vista politico,

slava non è, ma che può essere fatta risalire ad un ceppo scandinavo,

praticamente vichingo, come quello dei Variaghi. Lo

studio della storia riserva a volte strane sorprese. Tra esse

sicuramente una delle più interessanti sta nello scoprire che la Russia,

la madre di tutti i Paesi slavi, il centro di quel panslavismo che tanti

effetti, per lo più nefasti, ha avuto nel corso del '900, ha, alle

proprie origini, una radice che, almeno dal punto di vista politico,

slava non è, ma che può essere fatta risalire ad un ceppo scandinavo,

praticamente vichingo, come quello dei Variaghi.Come è potuto accadere che una orda di predoni, mercenari e mercanti abbia posto le basi per uno dei più grandi (quantomeno territorialmente) e duraturi imperi che l'umanità abbia mai conosciuto? Per comprenderlo è necessario ripercorrere, seppur brevemente, il cammino che, da capo di un villaggio di emigrati scandinavi ha reso il governante dei "Rus" "Zar di Tutte le Russie"

Le steppe

della Russia meridionale e dell'Asia centrale furono occupate dai nomadi

fin dai tempi preistorici ma, al contrario, le foreste del nord, in una

regione coperta da una calotta di ghiaccio fino alla fine dell'ultimo

periodo glaciale, hanno visto lo sviluppo di scarsi insediamenti umani

solo a partire da circa 10.000 anni fa. Proprio in queste

zone,

a partire dal 1.500 a.C., si stabilirono gli Slavi, un gruppo

indo-europeo, insediatosi principalmente nelle aree della odierna

Polonia e della Russia occidentale. Vulnerabili agli attacchi dalle

steppe, essi furono continuamente dominati da altri gruppi (in

particolare dai Cazari) ma, in ogni caso, riuscirono a mantenere un

certo grado di autonomia nel loro territorio fino all'arrivo dei

vichinghi da nord. zone,

a partire dal 1.500 a.C., si stabilirono gli Slavi, un gruppo

indo-europeo, insediatosi principalmente nelle aree della odierna

Polonia e della Russia occidentale. Vulnerabili agli attacchi dalle

steppe, essi furono continuamente dominati da altri gruppi (in

particolare dai Cazari) ma, in ogni caso, riuscirono a mantenere un

certo grado di autonomia nel loro territorio fino all'arrivo dei

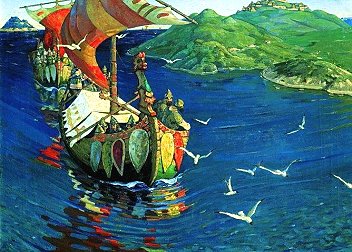

vichinghi da nord.Insolitamente per i vichinghi, la ragione principale per la loro penetrazione in profondità in quella che oggi chiamiamo Russia, nel corso del IX secolo, non era il saccheggio, quanto, piuttosto, il commercio, facilitato dal fatto che la presenza dei numerosi fiumi che percorrono l'Europa orientale rendeva sorprendentemente facile la circolazione delle merci tra il Baltico e il Mar Nero. Un'area, poi appariva particolarmente vantaggiosa: nei pressi del lago Ilmen Dvina, Dnepr e Volga sono vicini tra loro e confluiscono rispettivamente nel Baltico, nel Mar Nero e nel  Caspio,

facendo sì che i beni trasportati per via fluviale convergano verso

importanti regioni commerciali. Proprio in questo sito così favorevole

si stabilirono alcune tribù variaghe note con il nome di Rus

(probabilmente derivato da un'area della costa scandinava [1]),

fondando il borgo di Novgorod. Caspio,

facendo sì che i beni trasportati per via fluviale convergano verso

importanti regioni commerciali. Proprio in questo sito così favorevole

si stabilirono alcune tribù variaghe note con il nome di Rus

(probabilmente derivato da un'area della costa scandinava [1]),

fondando il borgo di Novgorod.Nell'882 un capo vichingo, Oleg, sposta il suo quartier generale verso il basso Dnieper, catturando la città di Kiev e negoziando un vantaggiosissimo trattato commerciale con l'Impero bizantino: un successore di Oleg, due generazioni dopo, descriverà come questa prima città russa stia diventando ricchissima grazie alla capacità dei suoi abitanti di sviluppare un commercio triangolare tra Bisanzio a sud, le terre della steppa al centro e le foreste selvagge del nord, finendo per «raccogliere beni: oro, vestiti, vino, frutta, dai Greci, argento e cavalli da Cechi e Ungheresi, pellicce, cera, miele e  schiavi

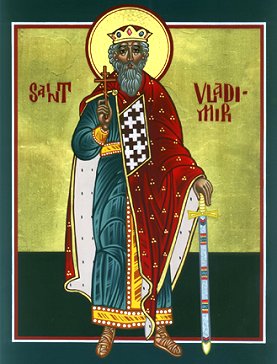

dall'area Rus» [2]. Nel X

secolo i governanti di Kiev sono ancora Vichinghi, ma, ormai stanziali e

arricchiti dai commerci, cominciano a sembrare qualcosa di nuovo e

diverso, dei Russi. Ciò è particolarmente vero a partire dall'ascesa al

potere Vladimir che viene proclamato principe di tutta la Russia nel 980

dopo aver catturato Kiev da un capobanda (e fratello) rivale. Vladimir

fino a quel momento è un pagano in tutto e per tutto, amante della

guerra e delle donne (le cronache del tempo gli fanno credito di circa

800 concubine), ma verso il 988 fa un passo che dà alla Russia la sua

identità caratteristica e lo porta personalmente ad ottenere l'aureola

di santità: manda inviati in tutto il mondo conosciuto per scoprire

quale sia la migliore religione e il loro rapporto lo convince a

scegliere per la Russia la confessione cristiana greco-ortodossa. La

nuova religione viene rapidamente imposta a tutte le città sotto il

controllo suo e della sua famiglia, con grandi battesimi forzati di

massa nel 989 [3]. schiavi

dall'area Rus» [2]. Nel X

secolo i governanti di Kiev sono ancora Vichinghi, ma, ormai stanziali e

arricchiti dai commerci, cominciano a sembrare qualcosa di nuovo e

diverso, dei Russi. Ciò è particolarmente vero a partire dall'ascesa al

potere Vladimir che viene proclamato principe di tutta la Russia nel 980

dopo aver catturato Kiev da un capobanda (e fratello) rivale. Vladimir

fino a quel momento è un pagano in tutto e per tutto, amante della

guerra e delle donne (le cronache del tempo gli fanno credito di circa

800 concubine), ma verso il 988 fa un passo che dà alla Russia la sua

identità caratteristica e lo porta personalmente ad ottenere l'aureola

di santità: manda inviati in tutto il mondo conosciuto per scoprire

quale sia la migliore religione e il loro rapporto lo convince a

scegliere per la Russia la confessione cristiana greco-ortodossa. La

nuova religione viene rapidamente imposta a tutte le città sotto il

controllo suo e della sua famiglia, con grandi battesimi forzati di

massa nel 989 [3].Così come Vladimir aveva ottenuto Kiev nel 980 dopo una lotta all'ultimo sangue tra lui e i suoi fratelli, così avviene alla sua morte nel 1015, tanto che il suo successore, Yaroslav il Saggio, proclamato Gran Principe di Kiev nel  1019,

è l'unico sopravvissuto della guerra fratricida tra i cinque figli del

re precedente. 1019,

è l'unico sopravvissuto della guerra fratricida tra i cinque figli del

re precedente.Il regno di Yaroslav durerà 35 anni, farà della Russia un Paese di primo piano nel quadro dell'Europa medievale e creerà una dinastia che, pur con dominazioni territoriali e il progressivo subentrare di Mosca a Kiev, governerà per sei secoli (fino al tempo di Boris Godunov) [4]. Sotto Yaroslav Kiev si trasforma in una gloriosa città cristiano-bizantina, con monasteri, abbellimenti alla rocca cittadina e una grande cattedrale dedicata, seguendo l'esempio di Giustiniano a Costantinopoli, a Santa Sofia. Sempre guardando a Giustiniano, il re commissiona anche la prima codificazione delle leggi della Russia, oggi nota come "Russkaya Pravda" (la Verità Russa). Sulla scena internazionale Yaroslav si dedica attivamente al gioco medievale della diplomazia matrimoniale facendo sposare le sue tre figlie ai re di Norvegia, Francia e Ungheria, mentre, sul piano interno, avendo quattro figli e volendo evitare gli spargimenti di sangue che lo avevano portato al trono, escogita un codice di eredità che, sorprendentemente, funziona per almeno due  generazioni:

tutta la Russia deve essere detenuta congiuntamente dalla famiglia

regnante, con il figlio maggiore che governa da Kiev, mentre agli altri

sono assegnati territori altrove e quando un principe di Kiev muore, il

fratello più anziano si sposterà a Kiev, con aggiustamenti relativi in

tutto il regno. Il principio che i fratelli hanno la precedenza sui

figli diventerà un elemento essenziale del regime, perché darà ai

fratelli più giovani la possibilità di ereditare senza rischiare tutto

in guerra. generazioni:

tutta la Russia deve essere detenuta congiuntamente dalla famiglia

regnante, con il figlio maggiore che governa da Kiev, mentre agli altri

sono assegnati territori altrove e quando un principe di Kiev muore, il

fratello più anziano si sposterà a Kiev, con aggiustamenti relativi in

tutto il regno. Il principio che i fratelli hanno la precedenza sui

figli diventerà un elemento essenziale del regime, perché darà ai

fratelli più giovani la possibilità di ereditare senza rischiare tutto

in guerra.Dopo la seconda generazione, però, con una struttura familiare sempre più allargata, una linea di discendenza finì, comunque, per prevalere su tutti gli altri: quella del terzo figlio di Yaroslav, sposato con una principessa greca della famiglia imperiale di Costantinopoli e, poco più di un secolo dopo la morte del "re legislatore", i cugini facenti parte di questa linea di discendenza si ritrovarono a combattere tra loro per la successione. Ma, ormai, Kiev, dal 1169, non è più la capitale per diverse ragioni: i nuovi pericoli che dal sud minacciano Kiev, l'indipendenza politico-amministrativa concessa a Novgorod da Yaroslav stesso e il progressivo spostamento del potere economico-amministrativo verso nord, nell'area di Mosca [5].

predatori,

i turchi Kipchak (noti ai russi come "Polovtsy"): proprio le incursioni

continue dei Kipchaks nella regione di Kiev finirono per abbassare il

livello degli scambi commerciali dell'area e per rendere la città, ormai

sempre meno importante, facile preda di un membro rivale della famiglia

reale. predatori,

i turchi Kipchak (noti ai russi come "Polovtsy"): proprio le incursioni

continue dei Kipchaks nella regione di Kiev finirono per abbassare il

livello degli scambi commerciali dell'area e per rendere la città, ormai

sempre meno importante, facile preda di un membro rivale della famiglia

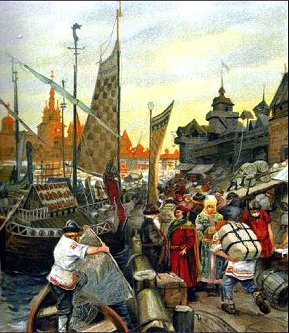

reale. Un disastro ancora maggiore si stava, comunque, per abbattere sulla città, con l'attacco dei Mongoli che, nel 1240, la rasero quasi al suolo, riducendola ad un piccolo borgo annesso, lei, culla del Cristianesimo russo, alla pagana Lituania nel secolo successivo [6]. Stava, invece, crescendo sempre più d'importanza come centro commerciale Novgorod che, dopo essere stata il primo insediamento Rus, grazie alla sua posizione tra Baltico, foreste piene di animali da pelliccia ed Europa orientale, aveva continuato a prosperare indisturbata, assurgendo, come altri grandi centri mercantili d'Europa nel Medioevo, allo status di Comune e avendo garantita da Yaroslav, a partire dal 1019, una "carta di autogoverno" tale per cui la maggior parte delle decisioni venissero prese dall'assemblea dei cittadini ("Veche") con l'avallo di un principe locale selezionato dalla famiglia reale e la città fosse dotata di una larghissima autonomia.  Nel

XIII secolo, quando Kiev aveva ormai perso la sua autorità, Novgorod

affermò la propria indipendenza in forma ancora più evidente: dal 1270

il "Veche" si arrogò il diritto di eleggere un magistrato locale ("Gospodin

Veliki Novgorod") che avesse tutta la resposabilità esecutiva al posto

del principe. In pratica, dunque, la città si comportava come uno stato

sovrano, in grado di dicharare autonomamente guerra ai suoi vicini e di

negoziare trattati. Indubbiamente questa sostanziale indipendenza era

favorita dalla presenza di importanti stati confinanti: la Svezia a

nord-ovest (sonoramente sconfitta da Alexander Nevsky, a nome di

Novgorod, nel 1240), la Lituania e la Polonia a sud-ovest e il Gran

Principato di Vladimir, che si sviluppa in quel di Mosca, a sud-est.

Dalla fine del XIV secolo, Novgorod è sostenuto dalla Polonia e da Mosca

nella sua crescita, fino a quando viene sostituita da Mosca stessa come

maggior centro russo, a partire dal 1478 [7]. Nel

XIII secolo, quando Kiev aveva ormai perso la sua autorità, Novgorod

affermò la propria indipendenza in forma ancora più evidente: dal 1270

il "Veche" si arrogò il diritto di eleggere un magistrato locale ("Gospodin

Veliki Novgorod") che avesse tutta la resposabilità esecutiva al posto

del principe. In pratica, dunque, la città si comportava come uno stato

sovrano, in grado di dicharare autonomamente guerra ai suoi vicini e di

negoziare trattati. Indubbiamente questa sostanziale indipendenza era

favorita dalla presenza di importanti stati confinanti: la Svezia a

nord-ovest (sonoramente sconfitta da Alexander Nevsky, a nome di

Novgorod, nel 1240), la Lituania e la Polonia a sud-ovest e il Gran

Principato di Vladimir, che si sviluppa in quel di Mosca, a sud-est.

Dalla fine del XIV secolo, Novgorod è sostenuto dalla Polonia e da Mosca

nella sua crescita, fino a quando viene sostituita da Mosca stessa come

maggior centro russo, a partire dal 1478 [7].

Il

grande sviluppo di Mosca si ebbe, però, nel periodo dell'invasione

mongolica: il principe russo che si dimostrò

più collaborativo con gli invasori fu Alexander Nevsky, che li

aiutò nell'effettuare un censimento della popolazione russa e mantenne

stretti legami diplomatici con il leader dell'Orda d'Oro, Berke Khan. In

contropartita, i Mongoli lo nominarono Principe di Kiev nel 1246 e Gran

Principe di Vladimir nel 1252 e gli permisero di limitare le

interferenze straniere nei suoi possedimenti. Il compito principale che

i Mongoli richiedevano ai loro vassalli russi era la raccolta di grandi

quantità di imposte e in questa procedura degradante Alexander e i suoi

discendenti dimostrarono di saper svolgere un ruolo di primo piano,

arrivando a divenire gli esattori ufficiali del regno (un mestiere

spesso esercitato con la violenza). Il

grande sviluppo di Mosca si ebbe, però, nel periodo dell'invasione

mongolica: il principe russo che si dimostrò

più collaborativo con gli invasori fu Alexander Nevsky, che li

aiutò nell'effettuare un censimento della popolazione russa e mantenne

stretti legami diplomatici con il leader dell'Orda d'Oro, Berke Khan. In

contropartita, i Mongoli lo nominarono Principe di Kiev nel 1246 e Gran

Principe di Vladimir nel 1252 e gli permisero di limitare le

interferenze straniere nei suoi possedimenti. Il compito principale che

i Mongoli richiedevano ai loro vassalli russi era la raccolta di grandi

quantità di imposte e in questa procedura degradante Alexander e i suoi

discendenti dimostrarono di saper svolgere un ruolo di primo piano,

arrivando a divenire gli esattori ufficiali del regno (un mestiere

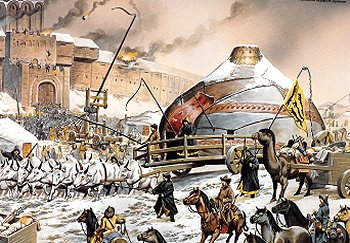

spesso esercitato con la violenza).Attraverso queste pratiche collaborazionistiche, comunque, la famiglia ottenne su una posizione di forza senza precedenti all'interno della Russia e il figlio di Alexander, Danil, potè, nel 1280, imporre Mosca come centro governativo di tutti i territori dei Rus. La posizione di preminenza di Mosca venne ancor più accentuata nel 1326 quando il Metropolita della Chiesa Ortodossa Russa vi trasferì permanentemente la propria residenza da Vladimir [8]. Durante il mezzo secolo successivo i Gran Prìncipi di Mosca riuscirono ad aumentare costantemente i loro territori, fino a sentirsi in grado di sfidare i Mongoli: nel 1380 il Gran Principe Dimitri Donskoj raccolse un vasto esercito da tutti i principati russi e ottenne una vittoria schiacciante contro l'esercito mongolo nella battaglia della piana di Kulikovo (alle sorgenti del fiume Don, da cui il nome onorario Donskoi), non ponendo fine alla dominazione mongola della Russia (in effetti un esercito mongolo mise al sacco  Mosca

solo due anni dopo) ma dando a Mosca un ruolo di supremazia

incontrovertibile su tutti i principati russi [9]. Mosca

solo due anni dopo) ma dando a Mosca un ruolo di supremazia

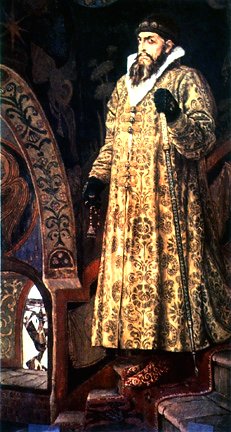

incontrovertibile su tutti i principati russi [9].Non a caso, da quel momento in poi i Gran Prìncipi di Mosca si autodefinirono "Signori di Mosca e di tutta la Russia", titolo che divenne ben più di un vuoto appellativo quando il regno passò, nel 1462, a Ivan III. Ivan aveva 22 anni ed era determinato a portare tutte le terre russe sotto il controllo di Mosca e ai liberare la Russia dal giogo mongolo: nel 1471 iniziò una lunga campagna contro l'impero commerciale di Novgorod invadendone alcune colonie e, nel 1478, pose fine all'indipendenza del Veche. A questo punto era pronto per il passo successivo e, nel 1480, per la prima volta in più di 200 anni, il Gran Principe di Russia si rifiutò di pagare il tributo annuale all'Orda d'Oro del Khan Akhmat. Questi marciò contro Mosca ma, sebbene non incontrasse una grande resistenza, venne bloccato dal sopraggiungere da est di un'altra Orda, l'Orda Nogai, che sbaragliò il suo esercito. Da questo momento in poi Ivan III potè presentarsi a livello internazionale come il sovrano di uno stato libero indipendente. Nel frattempo, la caduta di Costantinopoli in mano turca, nel 1453, aveva reciso  l'antico

legame, risalente a Costantino, tra un imperatore cristiano e la chiesa

greco-ortodossa, mentre la chiesa sopravviveva ormai solo in uno stato

di soggezione all'infedele. La chiesa ortodossa russa, guidata dal

Metropolita e dal Gran Principe di Mosca, era, invece, in forma

smagliante e Ivan prese la palla al balzo per presentare il suo nuovo

stato come come un rinnovamento dell'Impero bizantino cristiano, così

come quest'ultimo era stato, a suo tempo, uno sviluppo dell' Impero

pagano di Roma: si cominciò così a sviluppare il concetto di Mosca come

la "terza Roma", che venne reso ancora più persuasivo dal matrimonio di

Ivan, nel 1472, con una nipote dell'ultimo imperatore bizantino,

Costantino XI. è su

queste basi che, a partire dall'ascesa al trono del figlio di Ivan,

Vassilij, i Russi iniziano a definire il loro monarca "Zar (cioè

Cesare) di Tutte le Russie" [10]. l'antico

legame, risalente a Costantino, tra un imperatore cristiano e la chiesa

greco-ortodossa, mentre la chiesa sopravviveva ormai solo in uno stato

di soggezione all'infedele. La chiesa ortodossa russa, guidata dal

Metropolita e dal Gran Principe di Mosca, era, invece, in forma

smagliante e Ivan prese la palla al balzo per presentare il suo nuovo

stato come come un rinnovamento dell'Impero bizantino cristiano, così

come quest'ultimo era stato, a suo tempo, uno sviluppo dell' Impero

pagano di Roma: si cominciò così a sviluppare il concetto di Mosca come

la "terza Roma", che venne reso ancora più persuasivo dal matrimonio di

Ivan, nel 1472, con una nipote dell'ultimo imperatore bizantino,

Costantino XI. è su

queste basi che, a partire dall'ascesa al trono del figlio di Ivan,

Vassilij, i Russi iniziano a definire il loro monarca "Zar (cioè

Cesare) di Tutte le Russie" [10].NOTE: (1) W. Duczko,

Viking Rus: Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe,

Brill Academic Publishers 2004, pp. 18-26. |

©2011 Lawrence M.F. Sudbury