|

|

Sei in: Mondi medievali ® BarBar |

|

è a dir poco strano come nel corso dei normali studi storici scolastici alcuni eventi vengano continuamente sottolineati e altri, pur importanti, a volte fondamentali per comprendere l'evolversi di un determinato periodo, vengano semplicemente sottaciuti. La storia dei Bagaudi rientra in questo secondo gruppo: chi, a scuola, li ha mai sentiti nominare? Quanti riuscirebbero anche solo a localizzare cronologicamente e geograficamente le loro vicende?

Ma procediamo con ordine e prendendo le cose dall'inizio.

Dopo

il massacro di Alesia del 52 a.C. la “Pax Romana” dominava non

solo a Roma, ma in tutte le colonie, Gallia compresa. Di fatto, la

Pax Romana era, paradossalmente, tutt'altro che pacifica e anzi, si

può definire, nei suoi 400 anni di vita, uno dei periodi più

bellicosi della storia dell'umanità. In Gallia, mentre, come in

ogni altra area occupata, nobiltà e alta borghesia collaboravano

alacremente con i nuovi padroni, servi e contadini continuarono una

sorta di resistenza armata che, periodicamente, erompeva in rivolte

più o meno sanguinose contro i popoli che vennero costantemente

avvertiti come invasori. Dopo

il massacro di Alesia del 52 a.C. la “Pax Romana” dominava non

solo a Roma, ma in tutte le colonie, Gallia compresa. Di fatto, la

Pax Romana era, paradossalmente, tutt'altro che pacifica e anzi, si

può definire, nei suoi 400 anni di vita, uno dei periodi più

bellicosi della storia dell'umanità. In Gallia, mentre, come in

ogni altra area occupata, nobiltà e alta borghesia collaboravano

alacremente con i nuovi padroni, servi e contadini continuarono una

sorta di resistenza armata che, periodicamente, erompeva in rivolte

più o meno sanguinose contro i popoli che vennero costantemente

avvertiti come invasori.

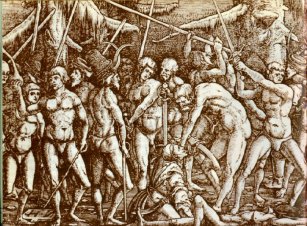

Per lo più si trattava di una resistenza di basso profilo, locale e facilmente controllabile. Ma l'Impero, a poco a poco, si stava indebolendo, soprattutto sui confini e, oltre alla “normale” violenza predatoria del fisco romano e all'endemico banditismo, dalla metà del III secolo in poi una nuova calamità si abbatté sulle popolazioni rurali delle aree a più antico stanziamento coloniale imperiale: quella delle invasioni/penetrazioni germaniche che razziavano e distruggevano i raccolti. La conseguenza più immediata fu che la carestia divenne una tragica compagna di vita per buona parte delle cosiddette popolazioni gallo-romane (1). Nell'esercito imperiale, che ormai di romano aveva ben poco (è stato calcolato che solo il 10% delle truppe era formato da italici o cives, mentre il restante 90% era un coacervo di mercenari di varia etnia), il morale era bassissimo e serpeggiavano paura e scontento (2). Praticamente il saccheggio era rimasta l'unica ragione che teneva ancora insieme armate in cui diserzioni e ammutinamenti di massa erano all'ordine del giorno.

In alcune aree più remote della Gallia, dell'Elvezia e delle regioni occidentali del Norico (praticamente lungo tutto l'arco alpino-pirenaico), scarsamente o per nulla presidiate dall'Impero, ormai per lo più impegnato a cercare di difendere, senza speranza, i confini settentrionali e orientali ormai di fatto aperti, i Bagaudi riuscirono persino a creare piccole repubbliche autonome (le cosiddette Bagaudicae), in cui tutte le decisioni venivano prese in comune, in cui i magistrati erano eletti dal popolo (con decisioni ricontrollate in incontri collettivi) e con tutto il potere affidato ad assemblee di contadini e soldati (3). Sul sistema di vita bagaudico è stato scritto poco, sia nell'antichità che nelle epoche successive e molto rimane ancora oscuro: non si sa, ad esempio, se i cittadini delle Bagaudicae fossero in maggioranza cristiani o avessero mantenuto (o, in alcuni casi, ripreso) le antiche religioni celtiche, così come nulla si sa riguardo alle loro leggi interne (sempre che vi fossero leggi stabilite e scritte). Tutto ciò che oggi possiamo affermare è che essi dichiaravano di seguire “la legge naturale” e che, come era ovvio attendersi, essi esercitarono un enorme fascinazione sugli strati più bassi delle popolazioni di origine celtica di tutto l'Impero. Ovunque vennero salutati come i liberatori di cui i Galli avevano bisogno e, probabilmente, essi tali si ritenevano. Di fatto, certamente, nelle aree controllate dai Bagaudi l'agricoltura rifiorì con l'estirpazione della piaga latifondistica, del saccheggio indiscriminato e con l'emancipazione degli schiavi e la liberazione dei servi (4).

Anche se esclusi dalle cronache ufficiali o bollati come banditi e predoni, i Bagaudi proliferarono per parecchi decenni, estendendosi fino alle rive della Loira ed entrando in una sorta di stato simbiotico con gli abitanti delle aree “occupate”, che fornivano loro rifornimenti e supporto logistico in cambio di protezione contro occupanti e germani. Bisogna ricordare che molti dei capi Bagaudi erano ex soldati romani o ex commilitoni di quel Meterno che, alla fine del II secolo, aveva guidato una rivolta di una certa importanza e quindi, in realtà, la loro perizia militare non era secondaria. Nonostante ciò, il fenomeno bagaudo venne ben poco preso in considerazione fino al 268 d.C., quando i Bagaudi della Loira si unirono ad un certo Vittorino, ricco possidente gallo che si era autoproclamato imperatore, e misero sotto assedio la città di Autun, impossessandosene.

Quando la situazione divenne insostenibile per Roma, però, il nuovo imperatore, Diocleziano, mandò a fronteggiare la rivolta uno dei suoi migliori generali: Marco Aurelio Massimiano. Questi immediatamente mise in pratica una delle strategie più antiche dell'esercito romano, quella del dividere le forze nemiche, isolarne i gruppi e massacrarli uno per volta. La cosa funzionò, anche per l'imperizia logistica dei leader bagaudi. Amando, in particolare, che in fin dei conti nell'esercito non aveva mai superato il grado di centurione, decise, nel 286, di asserragliarsi nell'imprendibile campo fortificato dell'odierno St. Maur des fosses, pensando di poter resistere indefinitamente. Purtroppo per lui, non aveva fatto i conti con la mancanza di approvvigionamenti e, una volta posto da Massimiano il campo sotto assedio, fu la fame che spinse i Bagaudi a tentare una sortita finale, che si rivelò un disastro in cui sia Amando che Ælieno furono uccisi e il movimento bagaudo fortemente colpito e indebolito. Massimiano poté anche mostrarsi clemente, concedendo la vita a tutti i rivoltosi che si fossero arresi, benché più che di generosità si trattò di convenienza, dovendo il generale rimpolpare le fila delle sue legioni, fortemente assottigliate dalla durezza della campagna, con forze nuove e a basso costo.

Nonostante il grave scacco sulla Loira, i Bagaudi riuscirono a riorganizzarsi e a continuare la loro lotta contro Roma per almeno due secoli, sia con occasionali schermaglie (nel 407 una banda di Bagaudi riuscì addirittura a far pagare al generale Saro il tributo tutto il bottino raccolto nella campagna di Gallia in cambio di un passaggio sicuro per i passi alpini) che, soprattutto, diffondendo il seme della ribellione e dell'utopia del “vivere secondo le leggi naturali”. Tra il 404 ed il 417, comunque, una

nuova grande campagna iniziò lungo l'Atlantico, tra Normandia

e Guascogna, dove i Bagaudi avevano sviluppato nel tempo una

forte presenz Siamo agli inizi della grande calata del 406-409 da parte di Svevi, Alani, Burgundi, Vandali e Visigoti e quando i servi si rifiutarono di pagare a Roma una ulteriore tassa per finanziare l'esercito che si opponeva all'invasione, i Bagaudi, come naturale, si schierarono dalla parte delle popolazioni oppresse.

Ciò non tolse che l'intero arco alpino rimase territorio sotto la continua minaccia dei Bagaudi ivi stanziati, che ora (ma già era accaduto in Armorica) spesso combattevano, con la solita tattica della guerriglia, su due fronti: contro i tradizionali nemici latifondisti romani e contro i nuovi padroni germanici, in particolare Burgundi.

Probabilmente anche questa divisione contribuì alla sparizione dei Bagaudi, dei quali cronache e resoconti non fanno, dopo l'epica ultima vittoria romana, più menzione. Con loro si spense l'ultima fiamma di resistenza celtica in Europa continentale e, forse anche l'utopia di una democrazia egualitaria.

NOTE:

(1) A.C.

Murray, From Roman to Merovingian Gaul: A Reader,

Broadview Press, London 2000, pp. 368 ss.

(2) D. Kagan, The End of the Roman Empire: Decline or Transformation?, D.C. Heat & Co., Washington 1992, p. 57. (3) Y. Fremion, Orgasms of History: 3000 Years of Spontaneous Insurrection , A.K. Press, N.Y. 2001, pp. 12-13. (4) Ivi, p. 14. (5) P. Somtow, Armorica , Orbit, Chicago 1994, p. 36. (6) Zosimus, Historiae Novae, III, 14-16. (7) P. Matyszak, The Enemies of Rome: From Hannibal to Attila the Hun, YHames&Hudson, Londra 2004, pp. 69 ss. (8) J. Man, Attila the Hun, Bantam, N.Y. 2006, pp.301-303. |

©2008 Lawrence M.F. Sudbury