“Gotico”:

quante volte abbiamo sentito questo termine? “Gotica” fu

l'invasione che travolse l'Impero di Roma, o almeno quello che

ne restava; “gotica” fu l'arte che informò di sé, senza per

altro alcun reale contatto con l'originaria cultura gotica, il

medioevo; “gotica” è, persino, oggi, una sub-cultura giovanile

improntata, più che altro, ad un certo “ossianismo”. “Gotico”:

quante volte abbiamo sentito questo termine? “Gotica” fu

l'invasione che travolse l'Impero di Roma, o almeno quello che

ne restava; “gotica” fu l'arte che informò di sé, senza per

altro alcun reale contatto con l'originaria cultura gotica, il

medioevo; “gotica” è, persino, oggi, una sub-cultura giovanile

improntata, più che altro, ad un certo “ossianismo”.

Ma cosa sappiamo realmente dei Goti originali? In realtà,

sebbene non si presentino come un popolo totalmente misterioso,

di essi e, in particolare, delle loro origini più remote,

conosciamo molto meno di quanto vorremmo...

“Nomina

nuda tenemus”. Per i Goti, questa celebre frase de “Il

Nome della Rosa” è vera solo in parte e, anzi, proprio il

nome che i Goti si attribuirono, è, secondo molti, la nostra

miglior (per quanto discutibile e ampiamente discussa) traccia

per comprendere il periodo più antico della loro presenza

europea. Etimologicamente, infatti, “Guton” deriva dalla stessa

radice di “Gutar”, che, in norreno, stava ad indicare gli

abitanti dell'area del Gotland. Probabilmente, entrambi i

termini potevano discendere dal proto-germanico “Gutaniz” il cui

significato è, sostanzialmente, “coloro che versano”, intendendo

“coloro che versano il seme” e, di conseguenza, come

riscontrabile per gli etonimi di decine di popoli a tutte le

latitudini, semplicemente “gli esseri umani”(1).

Effettivamente, alcuni elementi starebbero ad indicare una

origine autoctona del “gruppo gotico” (inteso come sotto-insieme

di un ben più vasto gruppo germanico di migrazione dall'oriente)

nel Gotland. In primo luogo, infatti, il numero di similarità

riscontrate dal linguista Elias Wessén tra

lingua gotica e “Vetero-Gutnish” (la base della variante

germanica usata Gotland) sembrerebbero avvalorare una

possibilità in tal senso. In secondo luogo, nessuna

testimonianza vetero-norrena distingue i Goti dai Gutar, ed

anzi, alcune fonti “Nomina

nuda tenemus”. Per i Goti, questa celebre frase de “Il

Nome della Rosa” è vera solo in parte e, anzi, proprio il

nome che i Goti si attribuirono, è, secondo molti, la nostra

miglior (per quanto discutibile e ampiamente discussa) traccia

per comprendere il periodo più antico della loro presenza

europea. Etimologicamente, infatti, “Guton” deriva dalla stessa

radice di “Gutar”, che, in norreno, stava ad indicare gli

abitanti dell'area del Gotland. Probabilmente, entrambi i

termini potevano discendere dal proto-germanico “Gutaniz” il cui

significato è, sostanzialmente, “coloro che versano”, intendendo

“coloro che versano il seme” e, di conseguenza, come

riscontrabile per gli etonimi di decine di popoli a tutte le

latitudini, semplicemente “gli esseri umani”(1).

Effettivamente, alcuni elementi starebbero ad indicare una

origine autoctona del “gruppo gotico” (inteso come sotto-insieme

di un ben più vasto gruppo germanico di migrazione dall'oriente)

nel Gotland. In primo luogo, infatti, il numero di similarità

riscontrate dal linguista Elias Wessén tra

lingua gotica e “Vetero-Gutnish” (la base della variante

germanica usata Gotland) sembrerebbero avvalorare una

possibilità in tal senso. In secondo luogo, nessuna

testimonianza vetero-norrena distingue i Goti dai Gutar, ed

anzi, alcune fonti

norreno-orientali

arrivano addirittura a utilizzare il termine Gutar proprio per

definire i Goti (così, ad esempio nella iscrizione runica di

Rökstone)(2). norreno-orientali

arrivano addirittura a utilizzare il termine Gutar proprio per

definire i Goti (così, ad esempio nella iscrizione runica di

Rökstone)(2).

Tutti questi elementi sono stati, comunque, come detto,

ampiamente discussi: fin dal XIX secolo, infatti, vi è stato chi

ha affermato che la presunta somiglianza tra Gotico e Gutnish

sia, in effetti, apparente, non presentando le due lingue che le

normali comunanze di tutti i dialetti germanici (3)

e che, in realtà, vi siano molte più probabilità (il che è,

comunque, molto discutibile) che il nome di questo popolo derivi

dal Göta älv, un fiume del Västergötland in Svezia, che

congiunge il lago Vänern al Kattegat (4).

Soprattutto, in una serie di studi tra il 1982 e il 1992,

Witold Mańczak, sulla base di interessanti

studi linguistici, ha tentato di dimostrare come, per la

vicinanza molto maggiore tra gotico e idiomi germanici che tra

gotico e lingue scandinave, sia possibile ritenere che il luogo

d'origine dei Goti sia piuttosto la Germania meridionale che il

Gotland (5).

In questo caso, potremmo semplicemente

pensare al Gotland come una tappa migratoria intermedia,

probabilmente con uno stanziamento prolungato, ma non come alla

terra che diede i natali alle formazioni di un

sub-raggruppamento gotico.

Ciò

che, però, rende una tale teoria, per altro

perfettamente logica, almeno problematica, è che

non troverebbe alcuna rispondenza nella sola

testimonianza storiografica attendibile sui Goti

scritta nell'antichità, quella “De Origine

Actibusque Getarum” (6)

del monaco Iordane (551 d.C.), pubblicata dal

Momsen nei “Monumenta

Germaniae Historica” e

divenuta il caposaldo per la ricostruzione delle

migrazioni gotiche precedenti al contatto con

Roma. Ciò

che, però, rende una tale teoria, per altro

perfettamente logica, almeno problematica, è che

non troverebbe alcuna rispondenza nella sola

testimonianza storiografica attendibile sui Goti

scritta nell'antichità, quella “De Origine

Actibusque Getarum” (6)

del monaco Iordane (551 d.C.), pubblicata dal

Momsen nei “Monumenta

Germaniae Historica” e

divenuta il caposaldo per la ricostruzione delle

migrazioni gotiche precedenti al contatto con

Roma.

Iordane, al capitolo II della sua opera,

infatti, certifica chiaramente una origine prima

nell'area scandinava (7)

e, per lungo tempo, ciò ha significato mettere

un punto fermo alle ricerche sulla questione.

Lo storico bizantino,

infatti, pur non essendo il primo autore a

trattare dei Goti (le “Res Gestae”

di Ammiano Marcellino sono di almeno un secolo

precedenti, così come precedente, seppure di

poco, è il “De Bello Gotico”

di Procopio), deriva la sua “autoritas”, come

sottolineato una ventina di anni fa da Peter

Heather, da almeno due elementi: il primo luogo,

il fatto di coprire estesamente l'intero arco

della storia gotica (mentre gli altri autori ne

trattano unicamente in relazione allo scontro

con Roma e con solo vaghi accenni ai periodi

precedenti); in secondo luogo, dall'origine

stessa di Iordane, che si dice di razza gotica e

che attinge pesantemente sia ad opere

precedenti, per noi perdute, di Ablabio e di

Cassiodoro (quasi certamente scritte su ordine

di re germanici, quindi attingendo a

testimonianze dirette), che a resoconti orali da

lui ascoltati in gioventù (8).

In

realtà, però, proprio questo punto ci permette

di dubitare sull'oggettività del monaco-storico:

egli stesso riporta altre ipotesi e varianti

sulla origine del suo popolo e l'origine

scandinava da lui prescelta come più rispondente

alla realtà effettuale, è, in realtà, solo una

delle possibili scelte soggettive, compiute

forse da lui stesso, forse dalle sue fonti,

all'interno di una idea generica di origine

“nordica” (ricordiamo che il concetto di “Thule”

era a dir poco nebuloso e piuttosto indistinto

in periodo proto-alto-medievale), circolante nel

periodo di composizione del “De

Origine”,

probabilmente, come messo a fuoco dal Wolfram,

anche in

relazione

alle tradizioni di clan gotici dominanti a

Bisanzio (9).

Storicamente, però, alcuni elementi non sembrano

rientrare così facilmente nel quadro messo a

punto da Iordane: numerosi indizi storici (usi,

termini, linguaggio) sembrerebbero indicare,

come rilevato da Hachmann (10),

che i Goti avessero attraversato il Baltico da

sud a nord e non viceversa; Heather afferma che

non vi sia alcuna prova di una migrazione dal

Baltico verso il Mar Nero e anzi, che sarebbe

assurdo pensare ad una migrazione da aree più

fertili ad aree meno fertili, attraversando, per

di più, i territori degli Slavi Carpatici (11);

infine, è altamente improbabile che i Germani

che diedero poi origine ai Goti si comportassero

diversamente dalle altre tribù germaniche, la

cui tendenza era quella di muoversi verso aree

di civiltà più ricche in un andamento che,

costantemente, prima delle grandi pressioni

delle popolazioni da oriente, è stato

direzionato verso sud-ovest e non verso nord (12).

Su queste basi, sembrerebbe più plausibile che

l'area di origine dei Goti sia, più o meno,

l'odierna Austria e che, anzi, il nucleo

“gotico” originario sia stato piuttosto esiguo e

che si sia andato via vai ingrandendo per un

processo di assimilazione progressiva di altre

tribù minori. relazione

alle tradizioni di clan gotici dominanti a

Bisanzio (9).

Storicamente, però, alcuni elementi non sembrano

rientrare così facilmente nel quadro messo a

punto da Iordane: numerosi indizi storici (usi,

termini, linguaggio) sembrerebbero indicare,

come rilevato da Hachmann (10),

che i Goti avessero attraversato il Baltico da

sud a nord e non viceversa; Heather afferma che

non vi sia alcuna prova di una migrazione dal

Baltico verso il Mar Nero e anzi, che sarebbe

assurdo pensare ad una migrazione da aree più

fertili ad aree meno fertili, attraversando, per

di più, i territori degli Slavi Carpatici (11);

infine, è altamente improbabile che i Germani

che diedero poi origine ai Goti si comportassero

diversamente dalle altre tribù germaniche, la

cui tendenza era quella di muoversi verso aree

di civiltà più ricche in un andamento che,

costantemente, prima delle grandi pressioni

delle popolazioni da oriente, è stato

direzionato verso sud-ovest e non verso nord (12).

Su queste basi, sembrerebbe più plausibile che

l'area di origine dei Goti sia, più o meno,

l'odierna Austria e che, anzi, il nucleo

“gotico” originario sia stato piuttosto esiguo e

che si sia andato via vai ingrandendo per un

processo di assimilazione progressiva di altre

tribù minori.

Fu, probabilmente, a partire da questa

assimilazione che, come riportato dalla maggior

parte delle leggende gotiche, si creò un

problema demografico in territori piuttosto poco

produttivi. A ciò va, senza dubbio, unita la

pressione romana da sud e il risultato fu uno

spostamento verso nord-est che definì un'area di

stanziamento prolungato tra Oder e Vistola,

nell'odierna Polonia, con propaggini verso nord

(appunto fino al Gotland) e un progressivo

scivolamento verso la Scitia (l'odierna

Ucraina). Queste regioni, a loro volta,

contenevano già una notevole mescolanza di

etnie, a cui i Goti, proseguendo nella loro

tendenza assimilatoria, con ogni evidenza si

unirono, creando una popolazione tutt'altro che

omogenea, ma certamente numericamente di grande

importanza.

Verso la metà del III secolo, tale forza

numerica si manifestò nel contato con i

Romani, quando un esercito gotico attraversò

il Danubio (238 d.C.) e, prima di ritirarsi,

compì devastazioni tali da potersi

permettere di estorcere grandi quantità di

denaro ai possidenti locali solo per

andarsene.

Non

ci volle molto prima che contingenti sempre

maggiori di Goti entrassero nei ranghi

dell'esercito imperiale come “guardie del

limes” ed è persino probabile che venisse

stipulato addirittura un trattato formale in

tal senso con l'imperatore Gordiano III.

Ciò, comunque, non prevenne (e forse favorì)

una seconda invasione nel 250, quando i

Goti, guidati dal loro re Kniva, al comando

anche di altre tribù germaniche, fra cui i

Vandali, e di numerosi disertori romani,

penetrarono profondamente a sud e

sbaragliarono le truppe dell'imperatore

Decio a Filippopoli e, dopo aver

saccheggiato la città, di nuovo a Abritto

nel 251. Non

ci volle molto prima che contingenti sempre

maggiori di Goti entrassero nei ranghi

dell'esercito imperiale come “guardie del

limes” ed è persino probabile che venisse

stipulato addirittura un trattato formale in

tal senso con l'imperatore Gordiano III.

Ciò, comunque, non prevenne (e forse favorì)

una seconda invasione nel 250, quando i

Goti, guidati dal loro re Kniva, al comando

anche di altre tribù germaniche, fra cui i

Vandali, e di numerosi disertori romani,

penetrarono profondamente a sud e

sbaragliarono le truppe dell'imperatore

Decio a Filippopoli e, dopo aver

saccheggiato la città, di nuovo a Abritto

nel 251.

Nuove

invasioni seguirono, così come attacchi via

mare, che portarono addirittura alla

conquista di Trebisonda. A questo punto,

cominciò una vera e propria invasione di

massa dell'Asia Minore, con enormi saccheggi

e bottini che inclusero quantità

elevatissime di schiavi. Paradossalmente, fu

questo e non il momento della conquista di

Roma il vero apice del dominio dei Goti (13). Nuove

invasioni seguirono, così come attacchi via

mare, che portarono addirittura alla

conquista di Trebisonda. A questo punto,

cominciò una vera e propria invasione di

massa dell'Asia Minore, con enormi saccheggi

e bottini che inclusero quantità

elevatissime di schiavi. Paradossalmente, fu

questo e non il momento della conquista di

Roma il vero apice del dominio dei Goti (13).

Ma

è possibile parlare realmente di una

popolazione gotica? In realtà, almeno

fino al loro stanziamento sul Mar Nero,

una vera e propria cultura gotica non si

sviluppò mai. Come abbiamo visto,

sarebbe il caso di parlare, più che

altro, di una grande federazione

germanica di tribù, capace, grazie ad un

fortissimo spirito di assimilazione, di

coalizzare gruppi diversi, uniti da

necessità migratorie o di saccheggio e

progressivamente sempre più formalmente

inquadrati in strutture di tipo

semi-monarchico. Ma

è possibile parlare realmente di una

popolazione gotica? In realtà, almeno

fino al loro stanziamento sul Mar Nero,

una vera e propria cultura gotica non si

sviluppò mai. Come abbiamo visto,

sarebbe il caso di parlare, più che

altro, di una grande federazione

germanica di tribù, capace, grazie ad un

fortissimo spirito di assimilazione, di

coalizzare gruppi diversi, uniti da

necessità migratorie o di saccheggio e

progressivamente sempre più formalmente

inquadrati in strutture di tipo

semi-monarchico.

Non è un caso che i vari ritrovamenti

Goti precedenti alla metà del III secolo

(della necropoli slovena di Dravlje,

posta a nord di Lubiana, l'antica Emona,

ai recentissimi rinvenimenti carinziani

di Globasnitz, ai piedi dell'Hemmaberg),

rechino tracce di costumi molto diversi

tra loro, quasi che i Goti si

presentassero, per certi versi, come una

epitome di tutti i popoli germanici

orientali (14).

Solo

raggiunte le coste del Mar Nero

settentrionale, i Goti si mescolarono ai

gruppi nomadi locali di cultura scitica

e sarmatica (in particolare Alana) e

alle popolazioni autoctone della costa

del Mar Nero, di matrice culturale

greco-romana, costituendo una parvenza

di stato tribale, retto da potenti

gruppi aristocratici dediti al commercio

di pelli, pellicce, legname e Solo

raggiunte le coste del Mar Nero

settentrionale, i Goti si mescolarono ai

gruppi nomadi locali di cultura scitica

e sarmatica (in particolare Alana) e

alle popolazioni autoctone della costa

del Mar Nero, di matrice culturale

greco-romana, costituendo una parvenza

di stato tribale, retto da potenti

gruppi aristocratici dediti al commercio

di pelli, pellicce, legname e pesce. Diedero così luogo, finalmente,

ad una cultura gotica, in continuità

comunque con le precedenti culture della

regione, e, mescolandosi con la

popolazione locale, pur creando

aristocrazie separate, sempre in una

tendenza sincretistica che parrebbe

essere l'elemento più

connotante dell'insieme di popoli

federati, assorbirono numerosissimi

elementi completamente estranei ad una

radice germanica pura. Non è un caso che

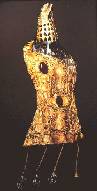

i manufatti in metallo prezioso di epoca

gotica si collochino lungo la linea

artistica di sviluppo ed evoluzione già

suggerita dalla compagine tribale

sarmatica, in cui l’oro si mescola e si

arricchisce costantemente grazie ad

inserti in pietre semipreziose policrome

e che uno degli elementi più

interessanti ritrovati nelle sepolture

gotiche sia la presenza di evidenti

tracce di pratiche per la deformazione

dei crani, eseguite per motivi estetici

e tipiche, anche come riconoscimento di

rango, di numerose popolazioni di

origine orientale (15).

pesce. Diedero così luogo, finalmente,

ad una cultura gotica, in continuità

comunque con le precedenti culture della

regione, e, mescolandosi con la

popolazione locale, pur creando

aristocrazie separate, sempre in una

tendenza sincretistica che parrebbe

essere l'elemento più

connotante dell'insieme di popoli

federati, assorbirono numerosissimi

elementi completamente estranei ad una

radice germanica pura. Non è un caso che

i manufatti in metallo prezioso di epoca

gotica si collochino lungo la linea

artistica di sviluppo ed evoluzione già

suggerita dalla compagine tribale

sarmatica, in cui l’oro si mescola e si

arricchisce costantemente grazie ad

inserti in pietre semipreziose policrome

e che uno degli elementi più

interessanti ritrovati nelle sepolture

gotiche sia la presenza di evidenti

tracce di pratiche per la deformazione

dei crani, eseguite per motivi estetici

e tipiche, anche come riconoscimento di

rango, di numerose popolazioni di

origine orientale (15).

Quasi

paradossalmente, fu, comunque, un

elemento completamente esterno sia alla

cultura germanica che a quella sarmatica

a divenire l'elemento più unificante e

caratterizzante della popolazione

gotica: l'arianesimo cristiano. Quasi

paradossalmente, fu, comunque, un

elemento completamente esterno sia alla

cultura germanica che a quella sarmatica

a divenire l'elemento più unificante e

caratterizzante della popolazione

gotica: l'arianesimo cristiano.

E' probabile che già gli schiavi

razziati nel territorio di Bisanzio

avessero iniziato ad introdurre il

cristianesimo tra i Goti (che, fino a

quel momento, erano temuti per la loro

devozione agli dei della mitologia

germanico-orientale, tanto che tutti i

prigionieri di guerra venivano

sacrificati al dio della guerra, Tyz, il

dio con una sola mano, e le loro braccia

venivano appese ad alberi come offerte).

La grande opera di evangelizzazione, si

deve comunque a un monaco goto, nato

probabilmente attorno al 311 e cresciuto

a Bisanzio: Ulfila.

Ulfila

era stato consacrato vescovo addirittura

da uno dei maggiori leader della

corrente ariana, Eusebio di

Costantinopoli e, all'inizio del IV

secolo, anche grazie alla sua traduzione

del Vangelo in lingua gotica, la sua

predicazione ottenne un enorme successo

tra la nobiltà stanziata sul Mar Nero e,

conseguentemente, tra tutti i guerrieri

legati ai nobili attraverso vincoli di "sippe"

(sebbene, molto spesso, il Cristo degli

Ariani venisse scambiato come un eroe

leggendario, sul modello delle divinità

del Walhalla), tanto che i Goti

divennero essi stessi i maggiori

evangelizzatori di tutto il mondo

germanico. Per uno strano scherzo del

destino, circa un secolo e mezzo dopo,

l'arianesimo gotico diventerà uno dei

maggiori elementi di distinzione etnica

tra germani e romani cattolici (16). Ulfila

era stato consacrato vescovo addirittura

da uno dei maggiori leader della

corrente ariana, Eusebio di

Costantinopoli e, all'inizio del IV

secolo, anche grazie alla sua traduzione

del Vangelo in lingua gotica, la sua

predicazione ottenne un enorme successo

tra la nobiltà stanziata sul Mar Nero e,

conseguentemente, tra tutti i guerrieri

legati ai nobili attraverso vincoli di "sippe"

(sebbene, molto spesso, il Cristo degli

Ariani venisse scambiato come un eroe

leggendario, sul modello delle divinità

del Walhalla), tanto che i Goti

divennero essi stessi i maggiori

evangelizzatori di tutto il mondo

germanico. Per uno strano scherzo del

destino, circa un secolo e mezzo dopo,

l'arianesimo gotico diventerà uno dei

maggiori elementi di distinzione etnica

tra germani e romani cattolici (16).

(1) D. H. Green,

Language and History in

the Early Germanic World , C.U.P., Cambridge

1998, pp. 88 ss.

(2) Ivi, pp.

97-99.

(3) G. Hollowitz,

Historia Germaniae,

Hauffman, Berlin 1891, pp. 654 ss.

(4) H. Wolfram, History of the Goths,

Berkeley, University of California Press 1988, p. 282.

(5) W.Mańczak,

Kamen die Goten aus

Skandinavien?, in: IF 87, 1982, pp. 127-137.

(6) Jordanes, The

Origins and Deeds of the Goths, Dodo, Sydney

2007.

(7)

Ivi, I.2.

(8) P. Heather,

Goths and Romans 332-489, O.U.P., Oxford 1991,

pp. 121-126.

(9) H.Wolfram, Cit.,

p. 291-293.

(10) R.Hachmann,

Die Goten und Skandinavien, IGP, Berlin 1970, pp.

411 ss.

(11) P. Heather,

cit., pp. 136

ss.

(12) A. Aardberg,

The German Tribes: a nomadic conquest, Galmayer,

Denver 1999, pp. 176-180.

(13) Ivi,

pp.186.

(14) L. Lynne, The

Goths, P.U.P., 2004, p. 79.

(15) E. Oosgwoord,

The Germans on the Black Sea, Accademic Press,

Baltimora 1993, pp. 165 ss.

(16) H. Chadwick, The

Early Church, Penguin Classic, London 1986, pp.

176 ss.

|