|

Le

repubbliche marinare

L’incremento

degli scambi commerciali avvenuto dopo il Mille in tutto l’Occidente

non si sarebbe mai verificato senza il commercio marittimo. Cuore del

commercio europeo, il Mediterraneo, disseminato di isole che

facilitavano la navigazione, trovava nella penisola italiana il suo

fulcro. Dominato fin dal VII secolo dalla marineria araba, che aveva

costretto sulla difensiva anche le flotte bizantine, cominciava a

vedere sulle sue coste il sorgere di nuove potenze marittime: le repubbliche

marinare. In realtà le città costiere avevano mantenuto un

livello minimo di relazioni commerciali con l’Impero bizantino e con

l’Islam anche nei secoli precedenti. Sull’Adriatico Venezia era il

crocevia fin dall’età carolingia dei traffici con il Levante:

grazie a un privilegio del 1082, ottenne dallo stesso imperatore

bizantino Alessio Comneno il diritto di commerciare nei territori dell’Impero

in regime di esenzione fiscale. Nel Tirreno meridionale erano attive

Napoli, Gaeta, Salerno ma soprattutto Amalfi che, fino alla conquista

normanna (1073), costituì un centro di scambi, in particolare con l’Egitto.

La sua decadenza coincise con l’affermazione definitiva di Genova e

Pisa.

Queste

due città raggiunsero in breve un’espansione commerciale e un’autocoscienza

politica che le rese in grado, a partire dall’XI secolo, di lanciare

con successo una campagna di riconquista delle basi mediterranee in

mano ai musulmani. Nel 1015-1016, con un’azione congiunta,

intervennero in Sardegna scongiurando la creazione di uno Stato

islamico nell’isola; nel 1087 conquistarono il porto tunisino di

Mahdiyah, considerato uno dei principali centri del commercio del

Mediterraneo; nel 1092, attaccarono Tortosa. Nel 1034 i Pisani

saccheggiarono la città africana di Bona e, nel 1064, il porto di

Palermo. La prima crociata (1096-99) offrì ai mercanti delle due

città tirreniche la possibilità di acquisire nuove basi economiche e

territoriali per i loro traffici. Tra il 1113 e il 1116 Pisa

organizzò una grande spedizione contro le Baleari costringendole a

stipulare un oneroso trattato commerciale. La fama dei Genovesi e dei

Pisani non era comunque legata unicamente alle azioni di pirateria

compiute ai danni delle navi dell’Islam. Ma azioni di questo genere

erano comuni anche contro le navi delle altre città marinare e

concorrenti. Per far fronte a questo onnipresente pericolo, i convogli

marittimi imbarcavano militari specializzati per la difesa dell’imbarcazione.

A Venezia si arrivò a stabilire che su dieci membri dell’equipaggio

dovessero esserci almeno due balestrieri.

L’espansione

commerciale nel Mediterraneo fu resa possibile anche dal fatto che le

imbarcazioni divennero sempre più affidabili e di grandi dimensioni.

Fondamentalmente erano di due tipi: la galea, lunga e sottile, che

impiegava la spinta dei rematori, e la nave vera e propria (navis

in latino, nef in francese, nau in catalano),

tondeggiante e panciuta, meno veloce perchè sfruttava esclusivamente

la forza del vento, ma più capiente. Più veloce e con una

possibilità di carico minore, la galea era particolarmente adatta per

la guerra, ma veniva usata anche per fini commerciali. I banchi dove

sedevano i rematori erano disposti su un unico ordine, a file di un

banco per ogni lato. Fino alla fine del XIII secolo i rematori erano

due per banco, ma successivamente essi divennero tre, modifica che fu

resa possibile grazie all’ampliamento dello scafo. In questo modo

progredì anche la capacità di carico fino a raggiungere, alla fine

del Medioevo, le 200 tonnellate. Tra il XII e XIII secolo crebbero

anche le dimensioni delle imbarcazioni a vela.

Uno

dei progressi più significativi fu il passaggio dall’uso di vele di

forma triangolare (dette latine) ad una velatura mista. L’albero

maestro era infatti riservato a una grossa vela quadra, mentre l’albero

posteriore e quello anteriore (quando presente) continuavano a

impiegare vele triangolari più piccole. Grazie a raffigurazioni

risalenti agli anni Quaranta del XIII secolo, sappiamo che le navi

vennero munite di un timone incernierato al centro della poppa che

andava a sostituire i due grossi legni laterali pendenti all’indietro.

Nelle varie descrizioni dei viaggiatori occasionali - pellegrini in

Terrasanta, crociati o mercanti alle prime armi - la navigazione era

rischiosa e disagevole. A bordo delle navi, scarsissimo era lo spazio

individuale e continua l’esposizione alle intemperie. Frequenti

erano le malattie dovute alla cattiva alimentazione e alla mancanza d’igiene.

Elevata era anche la probabilità di incontrare navi pirati o quella

di fare naufragio: il disastro poteva essere provocato

da una tempesta, un basso fondale, un urto contro gli scogli,

il passaggio in uno stretto difficile.

L’iniziativa della costruzione di una nave, la sua proprietà e la sua

navigazione erano funzioni distinte, regolate da contratti. Dalla

documentazione sappiamo che la proprietà, quando non era pubblica,

era generalmente divisa in quote (“parti” o “carati”) e

ripartita fra diversi proprietari. La responsabilità sia della

conduzione commerciale sia di quella nautica ricadeva, invece, su un

unico armatore, il patronus, spesso anche comproprietario della

nave. I marinai, compresi i rematori delle galee, erano dei salariati

liberi (solo nei secoli successivi fecero la loro comparsa i carcerati

e gli schiavi), che intraprendevano la navigazione seguendo tradizioni

locali e familiari, ma anche perchè i salari erano superiori a quelli

che avrebbero potuto percepire a terra. In virtù del “diritto di

paccottiglia”, ogni marinaio poteva portare con sé una piccola

quantità di merci da vendere o scambiare. Diritti e doveri dei

marinai erano normalmente fissati dalla legislazione delle città

marittime. Non si deve però credere che l’autorità che il patrono

poteva esercitare su di loro fosse assoluta. Come risulta da testi

quali la Tavola di Amalfi e il catalano Consolat de mar,

molte decisioni dovevano essere prese a maggioranza con la

partecipazione di tutti gli imbarcati.

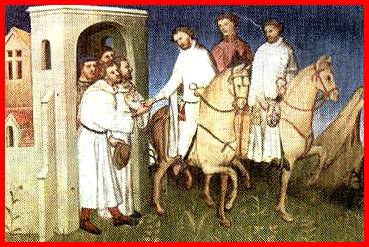

Marco,

Matteo e Niccolò Polo

Per

entrare in contatto direttamente con i mercati asiatici – per i beni

di lusso più richiesti in Occidente come i tessuti di seta e le

spezie - e eliminare la mediazione commerciale degli Arabi e dei

Turchi, i Veneziani e i Genovesi intrapresero viaggi avventurosi. Nel

XIII secolo, grazie alle maggiori garanzie di sicurezza offerte dalla

formazione del grande Impero mongolo, queste iniziative divennero più

numerose. Il nome più famoso è senz’altro quello di Marco Polo,

sia per la durata e la vastità dei viaggi intrapresi, sia per il

racconto che di essi ci è pervenuto attraverso Il Milione. Ma

il veneziano non fu affatto l’unico. Altri mercanti europei sono

segnalati in Cina, in India, lungo il Volga, nel Turkestan, in Persia.

Tentativi di espansione commerciale si registrarono anche verso Ovest,

soprattutto per iniziativa di navigatori genovesi che, superato lo

stretto di Gibilterra, esplorarono le coste atlantiche dell’Africa

raggiungendo le miniere d’oro del Senegal. Nel 1291 i fratelli

Vivaldi intrapresero un lungo viaggio precedendo, forse, quello che

due secoli più tardi fece Cristoforo Colombo, con l’obiettivo di

raggiungere le Indie viaggiando verso Occidente, ma scomparvero poco

dopo avere raggiunto le Canarie. I confini del commercio marittimo,

comunque, si allargarono oltre il Mediterraneo solo nel XIV secolo,

quando la costruzione di imbarcazioni più veloci e capienti spinse

Genovesi e Veneziani ad allacciare rapporti commerciali con i porti

principali della Francia, dell’Inghilterra e delle Fiandre.

Guelfi

e Ghibellini

La vita delle città italiane nei secoli XIII-XIV fu contrassegnata da

aspre lotte intestine, iniziate fin dalla prima metà del 1100, tra le

grandi famiglie nobiliari. I Comuni difficilmente furono in grado di

elaborare una politica di ampio respiro capace di realizzare una

coesione tra i diversi ceti sociali cittadini. All'interno delle mura

le fazioni si resero protagoniste di continue violenze con

l’obiettivo di eliminare o cacciare dalla città la parte avversa.

È in questo periodo che nasce la suddivisione in Guelfi e

Ghibellini.

Dopo

la morte di Federico Barbarossa, avvenuta nel 1190, i successivi

tentativi di limitare le autonomie cittadine effettuati dagli

imperatori tedeschi furono occasionali e inconcludenti. Lo situazione

mutò radicalmente con la comparsa sulla scena del nuovo imperatore,

Federico II di Svevia, uno dei personaggi più affascinanti e

enigmatici del Medioevo. Nato dal matrimonio fra Enrico VI, figlio del

Barbarossa, e Costanza d’Altavilla, ultima erede della monarchia

normanna di Sicilia, Federico II assunse la corona del Regno di

Sicilia, quella di Germania e, dal 1220, quella imperiale. Ebbe come

tutore papa Innocenzo III; Onorio III gli conferì la dignità

imperiale. Eletto imperatore, Federico II riprese il progetto del

Barbarossa, puntando a riaffermare la piena autorità imperiale sul

regno d’Italia e il controllo sui territori della Chiesa. Questa fu

la scintilla che scatenò un duro scontro con Gregorio IX e Onorio IV.

Per avere una maggiore libertà di manovra, fece eleggere sul trono di

Germania, in qualità di coreggente, il figlio Enrico e concesse ai

principi tedeschi ampi poteri, per ottenere il loro appoggio per

ricondurre all’obbedienza le città dell’Italia

centro-settentrionale, trasformando la penisola in un enorme campo di

battaglia. In base al gioco degli interessi locali, nelle varie città

nacquero un partito filo-papale (o “guelfo”) e uno filo-imperiale

(o “ghibellino”). I primi si rifacevano ai conti di Baviera e di

Sassonia, cioè ai discendenti di quel Guelfo IV che, verso la metà

del XII secolo, si era invano opposto all’incoronazione di Corrado

III. I secondi sostenevano invece la casata sveva degli Hohenstaufen,

signori del castello di Weiblingen.

Guelfi e ghibellini furono, dunque, etichette. Entrambe le fazioni

traevano il proprio nome e legittimazione politica dai due

tradizionali schieramenti che, nell’Europa occidentale,

contrapponevano i fautori del papa e i sostenitori dell’imperatore.

I gruppi contrapposti si professavano di parte guelfa o ghibellina con

il solo scopo di ottenere appoggi o favori da parte del Pontefice, o

degli Angioini (Carlo d’Angiò venne chiamato direttamente in Italia

da Urbano IV nel 1262 per mettere fine al potere dello svevo Manfredi

sull’Italia meridionale), oppure dall’imperatore, dagli Svevi o

dagli Aragonesi.

La contrapposizione ideologica e le lotte intestine nelle città

italiane furono profonde e viscerali, connotando ogni atto, ogni

minimo episodio della vita cittadina. La divisione fu particolarmente

forte e significativa in Toscana che portò a coalizioni di città

contro città. Numerose furono anche le occasioni di guerra e

battaglie campali. Ricordiamo Montaperti, Colle Valdelsa, Tagliacozzo

e Campaldino, tanto per citare alcuni degli esempi più famosi.

Quando, nel 1237, l’esercito di Federico II sconfisse a Cortenuova

le truppe della Lega lombarda, la vittoria sembrava alla portata della

fazione imperiale, ma alcuni errori politici e l’ostilità del papa

(che arrivò alla scomunica di Federico nel 1239, per poi dichiararlo

deposto nel 1245, sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà),

ne decretarono la sconfitta. Federico II non fece in tempo a preparare

la sua riscossa: la morte lo colse, infatti, nel 1250, all’età di

cinquantasei anni. Dopo di lui il partito ghibellino conobbe una lenta

ma progressiva sconfitta in tutta la penisola.

I

mutamenti nell’attività mercantile e le corporazioni

Il mondo della

produzione urbana, almeno nella sua prima fase, era indissolubilmente

legato all’artigiano e alla sua bottega. Tale era il fabbro, il

calzolaio, il sarto, il tessitore, l’orafo, il fornaio. Nella

bottega artigiana, oltre all’artigiano, poteva lavorare qualche

membro della famiglia e, non raramente, un aiutante esterno.

L’addestramento del personale avveniva principalmente attraverso

l’apprendistato, un lungo periodo di formazione alla fine del quale

il discepolo era pronto per diventare a sua volta “maestro”.

Spesso l’apprendista, o garzone, era poco di un bambino. In genere

il contratto stipulato fra l’artigiano e il padre

dell’apprendista, prevedeva che il ragazzo si trasferisse alle

dipendenze della bottega per un certo numero di anni, variabile in

base al mestiere.

Con lo sviluppo dei

commerci la situazione cambia e si assiste a un’evoluzione

dell’industria su grande scala finalizzata all’esportazione,

specialmente nella fabbricazione di stoffe e panni di qualità

medio-alta. Nei secoli XIII-XIV vi erano in Europa regioni nelle quali

esistevano vere e proprie aree specializzate: tali erano l’area

fiammingo-brabantese, l’Italia centro-settentrionale e

l’Inghilterra. A Bruges, nel 1340, i tessili costituivano quasi il

40% di tutti gli occupati, e questa percentuale saliva ad oltre il 50%

nella vicina Ypres all’inizio del XV secolo; a Firenze, verso la

fine del Trecento, la sola manifattura laniera assorbiva il 35-40%

dell’intera popolazione attiva.

Nelle città dalla spiccata fisionomia industriale si sviluppò un

modello di organizzazione del lavoro distinto dall’artigianato

tradizionale: la cosiddetta industria disseminata. Le varie

operazioni del ciclo tessile (variamente organizzate secondo la natura

delle fibre) non si svolgevano in un’unica sede, ma in tutta una

serie di botteghe, abitazioni e laboratori gestiti ognuno da un

artigiano. L’elemento di raccordo era il mercante-imprenditore che

gestiva l’intero processo di trasformazione (è evidente che in

questo sistema l’autonomia degli artigiani veniva fortemente

limitata).

A seguito di queste trasformazioni la figura del mercante cominciò a

mutare. Se nei secoli XI e XII (e nella prima metà del XIII) si

spostava continuamente per concludere i propri affari, a partire dalla

seconda metà del XIII secolo divenne sempre più sedentario, facendo

viaggiare i suoi agenti (“fattori”). Le ragioni di questo

cambiamento vanno ricercate nel fatto che l’attività commerciale

veniva svolta sempre meno da singoli e sempre più da associazioni di

due o più operatori economici. A seconda che fossero impegnate nei

traffici marittimi o in quelli terrestri, si distinguevano due tipi

fondamentali di società: la commenda e la compagnia. La

prima si fondava su un accordo, relativo ad un solo affare, tra una

serie di soci fornitori di capitale ed un socio che effettuava il

viaggio e le relative transazioni commerciali: alla buona riuscita

dell’impresa i guadagni erano distribuiti fra tutti i partecipanti

in proporzioni precedentemente stabilite, quindi la società si

scioglieva. La seconda, basata all’inizio su nuclei familiari e,

successivamente, aperta anche a estranei, era un’associazione

stabile, nella quale ogni socio partecipava agli utili e alle perdite

in base alla quota di capitali investiti. Dotate di una maggiore forza

di espansione, le compagnie svilupparono un esteso sistema di filiali

nelle principali città europee, tutte dipendenti dalla casa madre

(tra le società più importanti ricordiamo quelle dei senesi Tolomei

e Salimbeni e quelle dei fiorentini Bardi e Peruzzi).

Lo sviluppo di un commercio di tipo sedentario, e le sue forme

societarie più complesse, determinarono l’affinamento delle

tecniche commerciali. La contabilità, all’inizio ridotta e

essenziale, ben presto si articolò in una serie di scritture (i libri

contabili), divise tematicamente. Il libro principale, dove venivano

registrati i conti finali o parziali, era il Libro Mastro (nel

Duecento era anche chiamato Libro dell’Entrata e dell’Uscita

o Libro del Dare e dell’Avere). A questa contabilità si

aggiunsero anche altri documenti e tecniche contabili e commerciali,

come le lettere commerciali - rendiconti settimanali,

informazioni sui cambi di valute, saldi, informazioni sui prezzi –

le lettere di cambio, simili ai moderni assegni

circolari, e la partita doppia (nella partita doppia uno

stesso dato era inscritto due volte, la prima a credito e la seconda a

debito, specificando creditori e debitori; il vantaggio di questo

nuovo sistema contabile, rispetto alla precedente registrazione, la

“partita semplice”, è che permetteva una verifica contabile più

esatta e veloce).

Con la seconda metà del XII secolo, e, più ancora nel XIII secolo, i

mercanti e gli artigiani cominciarono a organizzarsi in strutture

associative, dette Corporazioni

(in Italia Arti, Metiers o Guilde in Francia e

nelle Fiandre, Guilds in Inghilterra, Gremios in

Spagna). Come i Comuni, le Corporazioni erano il risultato di patti

giurati, stipulati fra individui che esercitavano lo stesso mestiere,

nate per difendere e tutelare gli interessi di chi vi aderiva

all’interno. Possedevano beni propri e esercitavano la loro

giurisdizione sugli iscritti, i quali erano tenuti a sottoporvisi e ad

accettare le sentenze di appositi magistrati eletti in seno

all’associazione.

Le Corporazioni riunivano artigiani e venditori specializzati, come

conciatori, tessitori, orefici, lanaioli, armatori, macellai,

eccetera. Accettavano come membri esclusivamente gli artigiani, mentre

apprendisti e lavoranti ne restavano esclusi; fra gli stessi

“maestri”, ovviamente, erano quelli più facoltosi a monopolizzare

le cariche di effettiva responsabilità. Proteggevano i propri

affiliati dalla concorrenza di mercanti e artigiani provenienti da

altre città e scoraggiavano la concorrenza di altri cittadini non

appartenenti alla corporazione. Altro punto cardine della loro attività

era anche controllare, attraverso il disciplinamento dell’istituto

dell’apprendistato, la formazione dei nuovi artigiani e garantire

un’uniformità qualitativa dei beni prodotti. Non bisogna infine

dimenticare che le Corporazioni non erano istituzioni di carattere

solamente economico, ma promuovevano anche la solidarietà e

l’assistenza fra i propri membri, nonché la realizzazione di opere

di carità collettiva e di culto religioso.

Alla fine del XIII secolo chi desiderava esercitare una professione era

tenuto a iscriversi in una di queste associazioni. Con l’aumentare

del loro peso economico, le corporazioni nel corso del XIII secolo

cominciarono a ritagliarsi sempre un maggiore spazio politico,

entrando in contrasto con le famiglie nobiliari e magnatizie, fino ad

arrivare a occupare importanti cariche cittadine. Con l’emergere

delle figure dei mercanti, non più itineranti ma stabilmente e

attivamente residenti nella città, si modificò il rapporto

tradizionale tra il capitale e il lavoro. Queste nuove attività,

infatti, sempre più complesse, richiedevano una disponibilità

finanziaria di gran lunga maggiore rispetto a quella di un semplice

artigiano. Il sistema corporativo cominciò a modificarsi e alcune

associazioni prevalsero su altre categorie. Avvenne così una

gerarchizzazione tra le arti, che, grazie ad alcune alchimie

elettorali, regolava i meccanismi delle rappresentanze nelle massime

magistrature comunali (si pensi alla divisioni delle arti in maggiori,

medie e minori avvenuta nella vicina Firenze). I lavoratori

dipendenti, apprendisti e donne erano esclusi dai diritti associativi

e sempre più marcata iniziava ad essere la distanza tra chi impegnava

capitali e le attività basate prevalentemente sul lavoro manuale,

quindi tra giudici, notai, mercanti e cambiatori e cuoiai, tessili,

ortolani, vetrai, albergatori e così via. Questa differenziazione si

rispecchiava anche nel campo religioso: durante le processioni,

organizzate per celebrare importanti ricorrenze religiose o civili, le

associazioni erano solite sfilare secondo un ordine prestabilito e

ogni corporazione, rispettando l’ordine gerarchico, raggruppava i

suoi soci.

Man

mano che il “Popolo” andava affermandosi, le varie consorterie

produssero statuti propri per affrancarsi e contrastare i ceti

aristocratici (ricordiamo che quando si parla di popolo si intende gli

artigiani e i mercanti, non la cittadinanza in generale). Venne

modificata anche l’organizzazione militare del “Popolo” che,

nella sua fase iniziale, da “societas” che riuniva le milizie dei

quartieri per opporsi alla forza dei magnati, divenne un organismo più

raffinato, fino a arrivare a dotarsi di nuove funzioni costituzionali

all’interno del Comune, prime fra tutte la creazione del “Capitano

del Popolo”.

Gli ultimi decenni del Basso Medioevo italiano (soprattutto i Comuni

dell’Italia settentrionale e Romagna e le Marche) furono

caratterizzati dal fenomeno delle signorie cittadine. La signoria fu

la risposta al desiderio di pace interna delle cittadinanze, di

rafforzamento militare, di concentrazione dei poteri, di capacità

decisionale contro il perpetuo scontro tra le fazioni cittadine

all’interno delle grandi famiglie e tra quest’ultime e le

Corporazioni. Per ovviare a queste situazioni, in molti casi, si

preferì concentrare i poteri di governo, più o meno durevolmente,

nelle mani di un individuo. Spesso i Signori appartennero a famiglie

aristocratiche, questo perchè godevano di prestigio e avevano legami

familiari e competenze militari e di governo da far sperare di essere

all’altezza di soddisfare i compiti cui erano chiamati.

All’istituzione della signoria si giunse per vie diverse. Talora il

Podestà o un altro magistrato cittadino, in particolare il Capitano

del popolo, mutarono il loro ufficio a tempo in ufficio a vita. Altre

volte fu la fazione vincitrice a proclamare signore il suo principale

rappresentante. In altri casi si scelse un signore per avere una guida

al di sopra delle parti, ripetendo, a distanza di un secolo, ciò che

era avvenuto con l’istituzione del Podestà. In alcuni casi il

signore era un cittadino, in altri un forestiero. Comunque,

indipendentemente dalla sua origine, il potere signorile fu sempre

legittimato da un’acclamazione popolare o dalle assemblee comunali.

Tra le signorie più famose ricordiamo i guelfi Della Torre che

occuparono il potere a Milano nel 1240, appoggiati dalla parte

popolare, e mai quali subentrarono, nel 1277, i ghibellini Visconti.

Nello stesso periodo, Verona era in mano ai ghibellini Della Scala (o

Scaligeri), Padova ai guelfi Da Carrara, Mantova ai guelfi Gonzaga,

Ferrara ai guelfi marchesi d’Este. Nella Romagna e nelle Marche si

ebbe un proliferare di signorie, in guerra fra loro, che traevano

orgine dalla debolezza del potere pontificio a cui erano formalmente

sottomesse: i Malatesta a Rimini, i Montefeltro a Urbino, i da Varano

a Camerino. Dal fenomeno della signoria rimasero più lungamente

immuni le grandi città marittime di Pisa, Genova e Venezia e i Comuni

toscani, probabilmente a causa della più complessa struttura sociale

di questi centri, dove la crescente importanza internazionale del

capitale mobile e degli interessi bancari e mercantili favorirono

casomai il sorgere di oligarchie di potere piuttosto che dittatoriali.

È significativo, comunque, sottolineare che tentazioni di questo

genere vi siano state: la stessa repubblica di Firenze, nella prima

metà del Trecento, conobbe i brevi esperimenti signorili di Carlo di

Calabria e di Gualtieri di Brienne.

|