|

|

Sei in: Mondi medievali ® BarBar |

Come

tanti altri popoli tra fine del mondo antico e inizio del medioevo,

appaiono episodicamente sui libri di storia, appena menzionati, con

quel nome che sembra fatto apposta perché gli studenti del secondo anno

del liceo sbaglino a pronunciarlo, accentando la seconda "a" (Avàri) e

creando strane ed erronee associazioni mentali (magari ritenendoli

particolarmente "tirchi", al punto che il loro eponimo sia stato usato

per antonomasia [1]).

In realtà, però, gli Avari sono stati una grande Nazione, fondamentale

per la storia dell'area est-europea e ancora presente nelle zone

caucasiche, una nazione, come molte tra quelle "barbariche" orientali,

poco studiata e, per molti tratti, piuttosto misteriosa, a partire

dalle sue origini remote. Come

tanti altri popoli tra fine del mondo antico e inizio del medioevo,

appaiono episodicamente sui libri di storia, appena menzionati, con

quel nome che sembra fatto apposta perché gli studenti del secondo anno

del liceo sbaglino a pronunciarlo, accentando la seconda "a" (Avàri) e

creando strane ed erronee associazioni mentali (magari ritenendoli

particolarmente "tirchi", al punto che il loro eponimo sia stato usato

per antonomasia [1]).

In realtà, però, gli Avari sono stati una grande Nazione, fondamentale

per la storia dell'area est-europea e ancora presente nelle zone

caucasiche, una nazione, come molte tra quelle "barbariche" orientali,

poco studiata e, per molti tratti, piuttosto misteriosa, a partire

dalle sue origini remote.

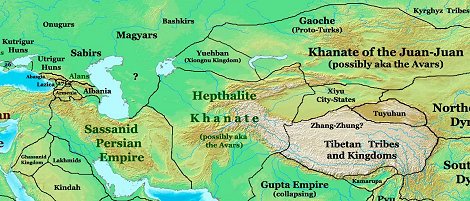

Chi

erano gli Avari? Da dove venivano? In effetti, purtroppo, la scienza

storica può rispondere a questo quesito solo con dei "forse", con

ipotesi in buona parte condivise solo da alcuni gruppi di studiosi. La

più affascinante tra esse, ricollega l'inizio dell'epopea avara ad un

popolo altrettanto misterioso quanto i suoi presunti discendenti, un

popolo spesso citato dalle cronache orientali ma sconosciuto ai più:

gli Uar. Gli Uar erano la più grande delle tre componenti etniche che

costituivano la confederazione nota in Occidente (intendendo questo

termine come Impero Romano d'Oriente) come "Hephthalites" e in Cina

come "Yanda" e certamente erano l'etnia dominante del Khwarezm (la

regione tra delta dell'Amu Darya e lago d'Aral). Lo storico cinese

Liang ne parla come un popolo dell'Asia orientale e questo,

insieme con la scoperta da parte di J. Marquart di molte somiglianze

tra termini usati dagli Hephthalites in

India

e parole della lingua mongola, ha portato alcuni studiosi a ritenere

che almeno una parte degli Uar fosse di origine proto-mongolica [2]. Di fatto, comunque, l'eterogeneità dei popoli sottomessi alla

dinastia Hepthalita lascia spazio a numerose altre ipotesi, quali

quella di un apparentamento con gli Yuezhi indo-europei specializzati

nel commercio della giada con gli Hua [3] o quella che li vuole come

ramo dei Tiele schierati con gli Xiongnu meridionali nella guerra

intra-etnica contro gli Xiongnu settentrionali, cosa questa che li

legherebbe indissolubilmente alla confederazione unna. Ciò, tra

l'altro, spiegherebbe molte cose, prima tra tutte la migrazione verso

occidente, allorché, si suppone attorno al 460, gli Uar e alcune tribù

unne si posero sotto il dominio di

una delle cinque famiglie Yuezhi (e, così, le due teorie finiscono per

unificarsi) che guidavano l'"Hephthal". Verso la fine del VI secolo,

poi, raggiunti da altre tribù quali Zabender,

Tarnach e Unni Kotzagerek, andarono a formare, secondo quanto studiato

dallo storico delle popolazioni nomadiche András Róna-Tas [4],

venendo a contatto con Persiani indo-europei, il popolo degli Onoguri

(da cui

deriva il nome "Ungheria"), di cui, certamente, gli Avari erano parte e

che, muovendosi verso il Danubio, avrebbero assoggettato un territorio

enorme che, per qualche tempo, avrebbe incluso anche i Bulgari [5].

Unni e Avari, dunque, e non appare per nul India

e parole della lingua mongola, ha portato alcuni studiosi a ritenere

che almeno una parte degli Uar fosse di origine proto-mongolica [2]. Di fatto, comunque, l'eterogeneità dei popoli sottomessi alla

dinastia Hepthalita lascia spazio a numerose altre ipotesi, quali

quella di un apparentamento con gli Yuezhi indo-europei specializzati

nel commercio della giada con gli Hua [3] o quella che li vuole come

ramo dei Tiele schierati con gli Xiongnu meridionali nella guerra

intra-etnica contro gli Xiongnu settentrionali, cosa questa che li

legherebbe indissolubilmente alla confederazione unna. Ciò, tra

l'altro, spiegherebbe molte cose, prima tra tutte la migrazione verso

occidente, allorché, si suppone attorno al 460, gli Uar e alcune tribù

unne si posero sotto il dominio di

una delle cinque famiglie Yuezhi (e, così, le due teorie finiscono per

unificarsi) che guidavano l'"Hephthal". Verso la fine del VI secolo,

poi, raggiunti da altre tribù quali Zabender,

Tarnach e Unni Kotzagerek, andarono a formare, secondo quanto studiato

dallo storico delle popolazioni nomadiche András Róna-Tas [4],

venendo a contatto con Persiani indo-europei, il popolo degli Onoguri

(da cui

deriva il nome "Ungheria"), di cui, certamente, gli Avari erano parte e

che, muovendosi verso il Danubio, avrebbero assoggettato un territorio

enorme che, per qualche tempo, avrebbe incluso anche i Bulgari [5].

Unni e Avari, dunque, e non appare per nul la casuale che, infatti, gli

storici bizantini Menandro

Protettore (il primo che ci racconta che gli Avari parlassero una

lingua praticamente uguale a quella degli Unni) e Teofilatto Simocatta [6] citino gli Unni come una componente importante dell'elite dominante Hephthalita, arrivando addirittura a identificare

gli Unni stanziali dell'area dell'odierno Kazakistan come i "veri"

Avari d'Oriente, contrapposti a gruppi minoritari e mescolati a nuclei

sciti di "pseudo-Avari" che si stabilirono in Pannonia. La ragione di

ciò rimane ancora piuttosto oscura: una possibile spiegazione potrebbe

essere che, quando all'inizio del VI secolo la confederazione Hephthalita

venne conquistata dall'Impero Göktürk, un insieme di clan, in parte

Uar, in parte unni e in parte sciti, intendendo sottrarsi al la casuale che, infatti, gli

storici bizantini Menandro

Protettore (il primo che ci racconta che gli Avari parlassero una

lingua praticamente uguale a quella degli Unni) e Teofilatto Simocatta [6] citino gli Unni come una componente importante dell'elite dominante Hephthalita, arrivando addirittura a identificare

gli Unni stanziali dell'area dell'odierno Kazakistan come i "veri"

Avari d'Oriente, contrapposti a gruppi minoritari e mescolati a nuclei

sciti di "pseudo-Avari" che si stabilirono in Pannonia. La ragione di

ciò rimane ancora piuttosto oscura: una possibile spiegazione potrebbe

essere che, quando all'inizio del VI secolo la confederazione Hephthalita

venne conquistata dall'Impero Göktürk, un insieme di clan, in parte

Uar, in parte unni e in parte sciti, intendendo sottrarsi al

giogo

Göktürk, fuggisse e migrasse verso le regioni del Caucaso

settentrionale e che i loro nuovi vicini credessero di avere a che fare

con gli Avari, fino a che i nuovi arrivati non stabilirono un

contatto diplomatico con i Bizantini e, dopo una prima fase, i Göktürk

convinsero questi ultimi del fatto che coloro che offrivano loro

alleanza non fossero gli Avari veri, ma sono dei fuoriusciti che

usurpavano un nome tanto prestigioso [7]. giogo

Göktürk, fuggisse e migrasse verso le regioni del Caucaso

settentrionale e che i loro nuovi vicini credessero di avere a che fare

con gli Avari, fino a che i nuovi arrivati non stabilirono un

contatto diplomatico con i Bizantini e, dopo una prima fase, i Göktürk

convinsero questi ultimi del fatto che coloro che offrivano loro

alleanza non fossero gli Avari veri, ma sono dei fuoriusciti che

usurpavano un nome tanto prestigioso [7].E' molto probabile che, in ogni caso, la distinzione non avesse molto senso e che avesse ragione Walter Pohl affermando nel 1998: "Se gli Avari siano mai stati un gruppo etnico distinto, la distinzione non sembra essere sopravvissuto ai secoli in Europa. Essere un 'Avaro' sembra aver significato, piuttosto, far parte dello stato avaro (in modo simile a come essere 'romano' aveva cessato di avere un significato etnico). Quello che è certo è che nel momento in cui sono arrivati in Europa, gli Avari erano un gruppo di genti polietniche" [8]

Ciò

che dalle cronache costantinopolitane sappiamo con un certo grado di

certezza storica è che gli Avari, come visto un insieme eterogeneo di

circa 20.000 cavalieri, arrivarono nella regione settentrionale del

Caucaso nel 557 e immediatamente mandarono un'ambasceria a

Costantinopoli, dando luogo al loro primo contatto con l'Impero. Ciò

che dalle cronache costantinopolitane sappiamo con un certo grado di

certezza storica è che gli Avari, come visto un insieme eterogeneo di

circa 20.000 cavalieri, arrivarono nella regione settentrionale del

Caucaso nel 557 e immediatamente mandarono un'ambasceria a

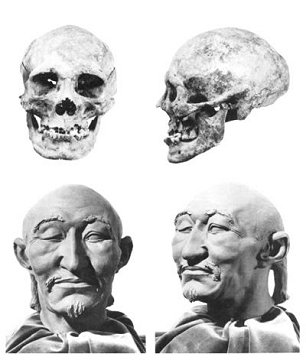

Costantinopoli, dando luogo al loro primo contatto con l'Impero.I nuovi arrivati furono ritenuti i diretti discendenti degli Unni, tanto il loro aspetto ricordava quello della gente di Attila. Per quanto fosse presente tra gli Avari il tipo antropico europide, nella maggior parte di loro erano evidenti i caratteri mongolidi: bassa statura (in media 165 cm. i maschi e 155 le femmine, con un successivo aumento di 6-8 cm.), carnagione giallastra, volto piatto, occhi scuri e a mandorla, capelli neri - che però, diversamente dagli Unni, gli Avari raccoglievano in due trecce ricadenti sulle spalle. Emanavano una puzza tremenda, perché non si lavavano mai. Indossavano mantelli di pelliccia o cappe di cuoio; e di cuoio avevano le corazze, gli stivali, le selle. Usavano staffe di ferro, che furono i primi a introdurre in Europa. Maestri nel tiro con l’arco, nel combattimento ravvicinato adopravano una spada ricurva. Al termine della battaglia, il loro khan (khâqân) raccoglieva in un sacco gli orecchi dei nemici uccisi, mentre i prigionieri di rango erano impalati con una tecnica raffinata. Donne e bambini venivano portati via. Abitavano in tende simili alle yurte mongole, adornate con nastri multicolori, code di cavallo, corna di bufalo, teschi umani. Insomma, c'era di che far inorridire i raffinati bizantini ma questi "popoli primitivi", in cambio di una discreta quantità d'oro, si offrivano di sottomettere a nome dei bizantini alcune "genti indisciplinate" dell'interno, cosa che, in effetti, puntalmente fecero, sconfiggendo e integrando varie tribù nomadi (Bulgari kutriguri e utiguri, Sabiri, Antii, ecc.). Verso il 562 praticamente tutte le steppe dell'Ucraina e il bacino inferiore del Danubio erano nelle loro mani e stavano diventando un pericolo per l'Impero, che, con Giustiniano I, decise di farli allontanare dai propri confini: gli Avari si mossero quindi verso nord, in quella che è l'odierna Polonia, fino alle sponde del Baltico, ma non riuscirono ad espandersi verso ovest, in Germania, sia per l'opposizione dei Franchi che per le dure condizioni in cui versava l'Europa occidentale. In cerca di terre più fertili e più adatte alla pastorizia, dunque, gli Avari richiesero a Costantinopoli la concessione delle aree a sud del fiume Danubio (nella odierna Bu  lgaria), ma se le videro negare dai

Bizantini, che usarono i loro contatti con il Göktürks come una

minaccia contro l'aggressione barbarica: fu per questo che essi

rivolsero la loro attenzione verso la pianura dei Carpazi e le difese

naturali che essa offriva [9]. Tuttavia, il bacino dei Carpazi era stato già occupato dai Gepidi e, nel 567, gli Avari dovettero firmare

un'alleanza con i Longobardi, nemici giurati dei Gepidi, e con essi

riuscirono a distruggere e occupare gran parte del regno di questi

ultimi, per poi "persuadere" i nuovi alleati longobardi

a muoversi verso il nord Italia, in una invasione che segnò l'ultimo

movimento di massa germanico nel periodo di migrazione. lgaria), ma se le videro negare dai

Bizantini, che usarono i loro contatti con il Göktürks come una

minaccia contro l'aggressione barbarica: fu per questo che essi

rivolsero la loro attenzione verso la pianura dei Carpazi e le difese

naturali che essa offriva [9]. Tuttavia, il bacino dei Carpazi era stato già occupato dai Gepidi e, nel 567, gli Avari dovettero firmare

un'alleanza con i Longobardi, nemici giurati dei Gepidi, e con essi

riuscirono a distruggere e occupare gran parte del regno di questi

ultimi, per poi "persuadere" i nuovi alleati longobardi

a muoversi verso il nord Italia, in una invasione che segnò l'ultimo

movimento di massa germanico nel periodo di migrazione.A questo punto Bisanzio doveva affrontare più direttamente la questione avara e, continuando nella sua politica di spingere le tribù barbariche le une contro le altri, i Bizantini riuscirono a convincere gli Avari ad attaccare gli Sclaveni in Scizia Minore, raccontando di come la loro terra fosse ricca di bottino e non fosse mai stata conquistata prima [10]. Dopo una campagna devastante contro gli Sclaveni, gli Avari tornarono a stabilirsi in Pannonia, ma non prima di aver imposto il loro protettorato a molte aree in precedenza bizantine (sebbene, appunto, occupate dagli Sclaveni) e ora considerarte parte del loro khanato (fondato verso il 580 da re Bayan) che, alle soglie del 60  0,

si estendeva dall'odierna Austira fino alle steppe del Ponto e aveva il

suo centro nella ricca città di Sirmio (catturata nel 582). In realtà,

inizialmente 0,

si estendeva dall'odierna Austira fino alle steppe del Ponto e aveva il

suo centro nella ricca città di Sirmio (catturata nel 582). In realtà,

inizialmente

non

è completamente corretto parlare di un vero e proprio protettorato: in

cambio di enormi elargizioni in oro gli Avari si erano impegnati a

fornire una certa quantità di mercenari all'esercito imperiale. Di

fatto, però, quando Bisanzio si era rifiutato di aumentare, come

richiesto dal successore di Bayan, Bayan II, la quantità dei tributi,

gli Avari non fecero altro che procedere alla cattura delle città

di Singidunum e Viminacium, imponendo il loro volere. Gli anni '90 del

VI secolo furono caratterizzati da uno stato di guerra permanente tra

Avari e Bizantini che, sotto la guida dell'imperatore Maurizio,

riuscirono, all'inizio del VII secolo, ad ottenere anche qualche

vittoria: in particolare, nel 602, sembrava che Bisanzio stesse per

avere la meglio, ma una ribellione dell'esercito imperiale (al quale

Maurizio aveva rifiutato il ritorno a casa durante l'inverno come di

norma) prima e, soprattutto, l'invasione persiana dell'Impero poi,

diedero mano libera agli Avari in tutta l'area balcanica, tanto da

portarli ad un tentativo abortito d'invasione del nord Italia nel 610 e

da permettere loro di imporre tributi in oro e in natura a Bisanzio per

la cifra record di 200.000 solidi poco prima di 626 [11]. non

è completamente corretto parlare di un vero e proprio protettorato: in

cambio di enormi elargizioni in oro gli Avari si erano impegnati a

fornire una certa quantità di mercenari all'esercito imperiale. Di

fatto, però, quando Bisanzio si era rifiutato di aumentare, come

richiesto dal successore di Bayan, Bayan II, la quantità dei tributi,

gli Avari non fecero altro che procedere alla cattura delle città

di Singidunum e Viminacium, imponendo il loro volere. Gli anni '90 del

VI secolo furono caratterizzati da uno stato di guerra permanente tra

Avari e Bizantini che, sotto la guida dell'imperatore Maurizio,

riuscirono, all'inizio del VII secolo, ad ottenere anche qualche

vittoria: in particolare, nel 602, sembrava che Bisanzio stesse per

avere la meglio, ma una ribellione dell'esercito imperiale (al quale

Maurizio aveva rifiutato il ritorno a casa durante l'inverno come di

norma) prima e, soprattutto, l'invasione persiana dell'Impero poi,

diedero mano libera agli Avari in tutta l'area balcanica, tanto da

portarli ad un tentativo abortito d'invasione del nord Italia nel 610 e

da permettere loro di imporre tributi in oro e in natura a Bisanzio per

la cifra record di 200.000 solidi poco prima di 626 [11].Il 626 segna un momento cruciale per la storia avara, l'inizio del declino: l'appoggio al fallito tentativo sassanide di assedio a Costantinopoli fa perdere di prestigio all'elite guerriera e numerosi "clienti" slavi si ribellano al loro dominio. Nel 630 Samo assume il potere sui territori a nord e ad ovest del khanato, diventando "Re dei Venedi" e, all'incirca nello stesso periodo, il gran khan Kubrat del clan Dulo conduce una rivolta che pone fine all'autorità degli Avari  sopra la Pianura Pannonica, creando ciò che i

Bizantini chiamarono "Antica Grande Bulgaria". Infine, una guerra

civile, forse dovuta ad una lotta di successione in Onoguria tra

l'alleanza Avari - Bulgari kutriguri e Bulgari utiguri, nel 631-632,

vide la disfatta dei kutriguri e l'inglobamento degli Avari nella

"Patria Onoguria". Dopo la sottomissione ai Bulgari, gran parte degli

Avari (ad eccezione di un piccolo gruppo che emigrò verso nord lungo il

Volga), chiusi nell'area transilvanica e ucraina occidentale, venne

assimilata dai Cazari [12]. sopra la Pianura Pannonica, creando ciò che i

Bizantini chiamarono "Antica Grande Bulgaria". Infine, una guerra

civile, forse dovuta ad una lotta di successione in Onoguria tra

l'alleanza Avari - Bulgari kutriguri e Bulgari utiguri, nel 631-632,

vide la disfatta dei kutriguri e l'inglobamento degli Avari nella

"Patria Onoguria". Dopo la sottomissione ai Bulgari, gran parte degli

Avari (ad eccezione di un piccolo gruppo che emigrò verso nord lungo il

Volga), chiusi nell'area transilvanica e ucraina occidentale, venne

assimilata dai Cazari [12]. E' più o meno a questo periodo che risalgono gran parte dei resti archeologici avari in nostro possesso. Sebbene il bacino dei Carpazi fosse il centro dil potere degli Avari, la  maggioranza

di tali resti sono stati rinvenuti a sud-est della zona carpatica,

suggerendo un forte grado di presenza nell'area balcanica, fino alla

Macedonia settentrionale. Gli scavi mostrano una società altamente

strutturata e gerarchizzata, ricca di complesse interazioni

con altri gruppi "barbarici", in cui il khan (o, più correttamente,

khagan) era la figura preminente,

circondata da una minoranza aristocratico-nomadica, così come

dimostrato dal numero piuttosto limitato di sepolture particolarmente

ricche, nelle quali, oltre a quantità notevoli di monete d'oro, sono

stati rinvenuti interessanti "simboli di rango", quali cinture

decorate, armi, staffe maggioranza

di tali resti sono stati rinvenuti a sud-est della zona carpatica,

suggerendo un forte grado di presenza nell'area balcanica, fino alla

Macedonia settentrionale. Gli scavi mostrano una società altamente

strutturata e gerarchizzata, ricca di complesse interazioni

con altri gruppi "barbarici", in cui il khan (o, più correttamente,

khagan) era la figura preminente,

circondata da una minoranza aristocratico-nomadica, così come

dimostrato dal numero piuttosto limitato di sepolture particolarmente

ricche, nelle quali, oltre a quantità notevoli di monete d'oro, sono

stati rinvenuti interessanti "simboli di rango", quali cinture

decorate, armi, staffe

simili

a quelle

trovate in Asia centrale e cavalli. L'esercito avaro

era, però, composto da numerosi altri gruppi (Slavi, Bulgara, Gepidi,

ecc.) che si offrivano come mercenari per piccole

ricompense e appare evidente che esistesse un vasto strato sociale di

clientes semi-indipendenti, formato

prevalentemente Slavi, e di appartenenti a tribù alleate (come i

Bulgari kutriguri o gli Slavi ardagasti) con facoltà di condurre

offensive autonome in terra

bizantina. E' quasi certo che inizialmente gli Avari e i loro sudditi

vivessero separatamente, tranne

che per un certo numero di donne slave e germaniche sposate a uomini

avari, ma che, a partire dalla metà del VI secolo, i popoli germanici e

slavi si siano inseriti nell'ordine

sociale e nella cultura avara, a loro volta chiaramente influenzati dai

costumi persiano-bizantino: gli studiosi hanno, infatti, identificato

una fusione che dà luogo ad una "cultura avaro-slava"

caratterizzata da ornamenti come orecchini a forma di mezza luna,

fibbie in stile bizantino e braccialetti di perline con estremità

a forma

di corno. Su questa base, Paul Fouracre nota, "appare nel settimo secolo

una cultura materiale mista slava e avara, frutto di rapporti pacifici e

armoniosi tra guerrieri avari e contadini slavi. Si ritiene possibile

che almeno alcuni dei leader delle tribù slave abbiano addirittura potuto far parte

della aristocrazia avara" [13] simili

a quelle

trovate in Asia centrale e cavalli. L'esercito avaro

era, però, composto da numerosi altri gruppi (Slavi, Bulgara, Gepidi,

ecc.) che si offrivano come mercenari per piccole

ricompense e appare evidente che esistesse un vasto strato sociale di

clientes semi-indipendenti, formato

prevalentemente Slavi, e di appartenenti a tribù alleate (come i

Bulgari kutriguri o gli Slavi ardagasti) con facoltà di condurre

offensive autonome in terra

bizantina. E' quasi certo che inizialmente gli Avari e i loro sudditi

vivessero separatamente, tranne

che per un certo numero di donne slave e germaniche sposate a uomini

avari, ma che, a partire dalla metà del VI secolo, i popoli germanici e

slavi si siano inseriti nell'ordine

sociale e nella cultura avara, a loro volta chiaramente influenzati dai

costumi persiano-bizantino: gli studiosi hanno, infatti, identificato

una fusione che dà luogo ad una "cultura avaro-slava"

caratterizzata da ornamenti come orecchini a forma di mezza luna,

fibbie in stile bizantino e braccialetti di perline con estremità

a forma

di corno. Su questa base, Paul Fouracre nota, "appare nel settimo secolo

una cultura materiale mista slava e avara, frutto di rapporti pacifici e

armoniosi tra guerrieri avari e contadini slavi. Si ritiene possibile

che almeno alcuni dei leader delle tribù slave abbiano addirittura potuto far parte

della aristocrazia avara" [13]Con il 670, i Cazari avevano frantumato l'unità della confederazione onoguro-bulgara, portando gli Utiguri a lasciare l'Ucraina per migrare verso ovest: è verso il 677 che gli "Ungari" (cioè gli Onoguri) si affermano decisamente in Pannonia, dando vita al cosiddetto periodo di mezzo avaro-bulgaro (670-720 dC), in cui un gruppo di Onoguri, guidati da khan Kuber, dopo aver sconfitto gli Avari a Sirmio, si trasferì a sud e si sta  bilì

nella regione dell'odierna Macedonia, mentre un altro gruppo di Onoguri

utiguri bulgari, guidati da khan Asparukh si era

già stabilito in modo permanente nei Balcani (679-681). Anche se

l'impero avaro era sceso a metà della sua dimensione originale, in

questa fase aveva consolidato il suo dominio sulle parti centrali del

bacino

medio-danubiano ed esteso la sua sfera di influenza occidentale sul

bacino viennese, con lo sviluppo di nuovi centri e il rafforzamento

della base di potere degli Avari, sebbene la maggior parte

dei Balcani fosse ora era nelle mani delle tribù slave, su cui né gli

Avari né i Bizantini erano in grado di riaffermare il controllo [14]. bilì

nella regione dell'odierna Macedonia, mentre un altro gruppo di Onoguri

utiguri bulgari, guidati da khan Asparukh si era

già stabilito in modo permanente nei Balcani (679-681). Anche se

l'impero avaro era sceso a metà della sua dimensione originale, in

questa fase aveva consolidato il suo dominio sulle parti centrali del

bacino

medio-danubiano ed esteso la sua sfera di influenza occidentale sul

bacino viennese, con lo sviluppo di nuovi centri e il rafforzamento

della base di potere degli Avari, sebbene la maggior parte

dei Balcani fosse ora era nelle mani delle tribù slave, su cui né gli

Avari né i Bizantini erano in grado di riaffermare il controllo [14].Agli inizi dell'ottavo secolo, una nuova cultura archeologica appare nel bacino dei Carpazi: la cosiddetta "cultura del grifone e del viticcio": anche se alcuni studiosi hanno tentato di attribuire tale evento all'arrivo di nuovi coloni, non vi è alcuna prova di una nuova ondata di immigrazione dalle steppe dopo 700 d.C. e appare più verosimile la teoria degli archeologi ungheresi Laszlo Makkai e András Móczy, che parlano di una evoluzione interna della cultura avara, risultante dalla integrazione dei Bulgari emigrati rispetto alla precedente generazione [15].

Il declino graduale della potenza avara accelerò nello spazio di un

decennio: una serie di campagne dei Franchi guidati da Carlo Magno,

dopo il 790, si concluse con la conquista del regno degli Avari e la

presa della maggior parte della Pannonia fino al fiume Tisza. Quasi

tutti gli Avari vennero battezzati e integrati nella società franca in

quella che divenne una marca militare (in seguito, dall'840,

parzialmente concessa al principe slavo Pribina che formò il Principato

del Balaton), mentre a est l'area transilvanica cadde nelle mani del

primo impero bulgaro: l'autoidentificazione come "Avari" in occidente

durò ancora una sola generazione e dall'870 circa scompare

completamente dagli annali.

Il declino graduale della potenza avara accelerò nello spazio di un

decennio: una serie di campagne dei Franchi guidati da Carlo Magno,

dopo il 790, si concluse con la conquista del regno degli Avari e la

presa della maggior parte della Pannonia fino al fiume Tisza. Quasi

tutti gli Avari vennero battezzati e integrati nella società franca in

quella che divenne una marca militare (in seguito, dall'840,

parzialmente concessa al principe slavo Pribina che formò il Principato

del Balaton), mentre a est l'area transilvanica cadde nelle mani del

primo impero bulgaro: l'autoidentificazione come "Avari" in occidente

durò ancora una sola generazione e dall'870 circa scompare

completamente dagli annali.Tale autoidentificazione rimase, però, nel Caucaso, in cui una dinastia avara aveva formato, già dal VI secolo, il "Sarir", uno stato cristiano situato nell'odierno Daghestan. Durante le guerre contro i Cazari, nel VII secolo, gli Avari del Sarir si schierarono con i nemici e questo, probabilmente, preservò la lo  ro

integrità. Sebbene a fine VIII secolo il Sarir subisse una parziale

eclissi dopo che gli Arabi avevano preso il sopravvento nella regione,

esso, trasformatosi in stato islamico, riuscì a riaffermare la sua

influenza sull'area nel IX secolo, sia fronteggiando una Cazaria ormai

indebolita che conducendo una politica amichevole verso gli stati

confinanti cristiani di Georgia e Alania. ro

integrità. Sebbene a fine VIII secolo il Sarir subisse una parziale

eclissi dopo che gli Arabi avevano preso il sopravvento nella regione,

esso, trasformatosi in stato islamico, riuscì a riaffermare la sua

influenza sull'area nel IX secolo, sia fronteggiando una Cazaria ormai

indebolita che conducendo una politica amichevole verso gli stati

confinanti cristiani di Georgia e Alania.Agli inizi del XII secolo il Sarir si disintegrò, per essere, comunque, sostituito da un "Khanato degli Avari" a maggioranza musulmana, poco toccato dalle invasioni mongole e capace di stabilire rapporti di alleanza con l'Orda d'Oro. Barcamenandosi politicamente con le etnie via via emergenti nel Caucaso, il khanato riuscì a sopravvivere fino al XVIII secolo, avendo la possibilità, a tratti (in particolare  durante

il regno di Umma Khan, tra 1774-1801), di arrivare ad imporre tributi

agli stati vicini, compresi Shirvan e Georgia. Nel 1803 il khanato si

sottomise volontariamente alla autorità russe, ma l'amministrazione di

queste ultime, caratterizzata da una pesante tassazione e

dall'occupazione militare dell'area, deluse la popolazione, che si

schierò con l'Imamato del Daghestan, guidato da Ghazi Mohammed

(1828-1832), Gamzat-bek (1832-1834) e Shamil (1834-1859), di stampo

mussulmano radicale. Le guerre caucasiche infuriarono fino al 1864,

quando il Khanato Avaro fu abolito e sostituito da un distretto russo:

una parte degli Avari rifiutò di collaborare con l'impero russo prima e

con l'Unione Sovietica poi e diedero luogo ad una forte migrazione

verso la Turchia, dove i discendenti di questo antico popolo vivono

ancora oggi [16]. durante

il regno di Umma Khan, tra 1774-1801), di arrivare ad imporre tributi

agli stati vicini, compresi Shirvan e Georgia. Nel 1803 il khanato si

sottomise volontariamente alla autorità russe, ma l'amministrazione di

queste ultime, caratterizzata da una pesante tassazione e

dall'occupazione militare dell'area, deluse la popolazione, che si

schierò con l'Imamato del Daghestan, guidato da Ghazi Mohammed

(1828-1832), Gamzat-bek (1832-1834) e Shamil (1834-1859), di stampo

mussulmano radicale. Le guerre caucasiche infuriarono fino al 1864,

quando il Khanato Avaro fu abolito e sostituito da un distretto russo:

una parte degli Avari rifiutò di collaborare con l'impero russo prima e

con l'Unione Sovietica poi e diedero luogo ad una forte migrazione

verso la Turchia, dove i discendenti di questo antico popolo vivono

ancora oggi [16].

NOTE:

(1) In realtà, secondo T. Bolelli, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Vallardi 2006, il termine "avàro" deririva da una crasi dei termini latini "avidus + aeris" ("avido di denaro").

(2) K. Enoki, "The Liang shih-kung-t'u on the origin and migration of the Huá or Ephthalites" Journal of the Oriental Society of Australia, VII:1-2 (Decembre 1970), pp. 37-45. (3) M. Grignaschi, 'La Chute De L'Empire Hephthalite Dans Les Sources Byzantines et Perses et Le Probleme Des Avar,' Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XXVIII Akademiai Kiado, Budapest (1980). (4) A. Róna-Tas, Hungarians & Europe in the Early Middle Ages: An Introduction to Early Hungarian History, Central European University Press 1999, pp. 109-123. (5) Ivi, pp. 168 ss. (6) Menandros Protiktor, Historiae, VI secolo e Teofilattes Simocattes, Historiae, VII secolo. (7) K. Czeglèdy, Az Etimològia Elmélete és Mòdszere, Benko 1976, pp. 82-89. (8) W. Pohl, Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities, Brill 1998, pp. 98-99. (9) L. Makkai, A. Mócsy, History of Transylvania, Volume I, Columbia University Press 2001. (10) F. Curta, The Making of the Slavs, Cambridge U.P. 2001, pp. 66-68. (11) L.M. Surhone, M.T. Timpledon, S.F. Marseken, Xionites: Bactria, Kushan Empire, European Avars, Uar, Hunni, Betascript Publishing 2010, p. 37 . (12) F. Curta, R. Kovalev, The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars and Cumans (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450), Brill 2007, pp. 294 ss. (13) P. Fouracre, The New Cambridge Medieval History, Cambridge U.P. 2004, p. 274. (14) F. Curta, R. Kovalev, Citato, pp. 319 ss. (15) Ivi. (16) J. Minahan, One Europe, Many Nations: A Historical Dictionary of European National Groups, Greenwood 2000, pp. 86-87. |

©2010 Lawrence M.F. Sudbury