I Celti sono probabilmente il popolo (o meglio

l'insieme di popoli di origine comune) più antico in cui ogni europeo

possa riconoscere la propria origine.

Tra

il 900 ed il 400 a.C., il loro dominio si estendeva dal Ponto

alla Britannia e dal Mare del Nord alla penisola iberica. Eppure, su

questo grande insieme di genti accomunate da simili strutture sociali,

da una religione pressoché comune e da lingue dello stesso ceppo, il

silenzio dei libri di scuola è inspiegabilmente quasi totale. Tra

il 900 ed il 400 a.C., il loro dominio si estendeva dal Ponto

alla Britannia e dal Mare del Nord alla penisola iberica. Eppure, su

questo grande insieme di genti accomunate da simili strutture sociali,

da una religione pressoché comune e da lingue dello stesso ceppo, il

silenzio dei libri di scuola è inspiegabilmente quasi totale.

Sicuramente gioca molto l'immagine di

barbarie e primitivismo (in realtà per nulla confacente al vero) che

certa cultura illuminista ha attribuito a tutte le popolazioni

estranee alle civiltà ellenico-romane del Mediterraneo, una immagine

solo parzialmente riabilitata dal romanticismo (incluse le teorie,

spesso più fantasiose che scientifiche, della Irish

Renaissance)

e che ha fatto sì che solo da pochissimi anni, anche sull'onda di

mode culturali quali quella della Next

Age, che, pur con una certa approssimazione, hanno voluto

vedere nella cultura celtica una sorta di antesignana dell'ecologismo

e dello spiritualismo naturalistico, si sia cominciato ad effettuare

seri studi antropo-storici sulle popolazioni celtiche. Renaissance)

e che ha fatto sì che solo da pochissimi anni, anche sull'onda di

mode culturali quali quella della Next

Age, che, pur con una certa approssimazione, hanno voluto

vedere nella cultura celtica una sorta di antesignana dell'ecologismo

e dello spiritualismo naturalistico, si sia cominciato ad effettuare

seri studi antropo-storici sulle popolazioni celtiche.

Di fatto, però, questo silenzio, questa "mistericità" che

ancora avvolge alcuni tratti della cultura più importante

sviluppatasi nell'Età del Ferro, è, in gran parte, un frutto proprio

di tale cultura, che non solo prediligeva, ma addirittura imponeva una

trasmissione unicamente orale del proprio sapere. Il risultato è che

ciò che conosciamo lo dobbiamo praticamente solo a fonti

scritte da "stranieri" venuti in contatto con i Celti, da

Cesare (1) a Strabone (2),

da Tito Livio (3) a Cassio Dione

(4), e non ai Celti stessi e

che, dunque, pur con i grandi passi avanti dovuti a numerose recenti

scoperte archeologiche, per ricostruire la maggior parte della storia

dei Celti, praticamente tutta quella che precede il VI secolo, ci

dobbiamo affidare unicamente a supposizioni.

Proviamo

a tracciare una linea evolutiva sulla base delle attuali conoscenze e

delle teorie più diffuse.

Abbiamo già detto che l'origine comune dei Celti è indoeuropea, ma non

abbiamo alcuna idea di quale fosse il nome che essi attribuivano alla

loro razza (sempre ammesso che si riconoscessero in un ceppo comune e

non unicamente nelle tribù o addirittura nei clan in cui erano divisi):

la parola "celtico" ha origine dal greco  keltai

usata dai Focei di Marsiglia per denominare questi

"barbari" con cui erano venuti a contatto. keltai

usata dai Focei di Marsiglia per denominare questi

"barbari" con cui erano venuti a contatto.

Sappiamo con certezza che la loro principale area di stanziamento

intorno all'inizio del I millenio a.C. doveva essere nell'Europa

centrale, tra la Boemia e la Baviera, ove i Celti entrarono in

contatto con la cosiddetta "Cultura di Unetice", legata

alla lavorazione dei minerali ed alla pastorizia (5).

Resta, però, ancora da capire come e quando fossero giunti in

quest'area e, in quest'ambito, le ipotesi sono numerose.  Secondo

alcune teorie (6), verso l'inizio

del IV millennio a.C.doveva esistere nella zona baltica una civiltà,

che potremmo definire proto-celtica e che alcuni, senza alcuna prova

effettiva, dipingono come "atlantidea", già

notevolmente progredita, con una cultura religiosa già fortemente

sviluppata in senso unitario e con una certa esperienza nella

navigazione. La capacità di spostamento di questi proto-celti e il loro

avanzamento scientifico sarebbero, secondo gli assertori di questa

ipotesi, provate dalle costruzioni megalitiche dei menhir della Bretagna

(Carnac), dell'Irlanda, del Galles e dell'Inghilterra (Stonehenge), che

dovevano avere come scopo la guida agli astri, in cui tali popolazioni

credevano. Secondo

alcune teorie (6), verso l'inizio

del IV millennio a.C.doveva esistere nella zona baltica una civiltà,

che potremmo definire proto-celtica e che alcuni, senza alcuna prova

effettiva, dipingono come "atlantidea", già

notevolmente progredita, con una cultura religiosa già fortemente

sviluppata in senso unitario e con una certa esperienza nella

navigazione. La capacità di spostamento di questi proto-celti e il loro

avanzamento scientifico sarebbero, secondo gli assertori di questa

ipotesi, provate dalle costruzioni megalitiche dei menhir della Bretagna

(Carnac), dell'Irlanda, del Galles e dell'Inghilterra (Stonehenge), che

dovevano avere come scopo la guida agli astri, in cui tali popolazioni

credevano.

A seguito di cataclismi e carestie, questo primo nucleo celtico

sarebbe migrato verso Europa centrale, Grecia

(dove avrebbero distrutto le culture achea e micenea), Anatolia, Palestina

ed Egitto, divenendo noto come Popoli

del Mare: solo l' Egitto riuscì a respingere la loro invasione,

la cui coda sarebbe stata rappresentata dai Dori che si stanziarono in

Grecia ed in Egeo. è, in effetti, probabile che i Dori fossero un

popolo di ceppo celtico, ma, alla luce di numerosi studi (7),

sia una identificazione dei Popoli del Mare con nuclei celtici, sia una

loro "discesa" da nord sono, in realtà, quantomeno dubbie.

Secondo

un'altra teoria (8), ben più

accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:

i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del

Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine

indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una

migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero

entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si

sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale

(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).

La coda di questa migrazione

orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,

si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in

seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti

Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,

erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )

ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte

usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,

ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico

a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi

sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli. Secondo

un'altra teoria (8), ben più

accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:

i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del

Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine

indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una

migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero

entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si

sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale

(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).

La coda di questa migrazione

orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,

si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in

seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti

Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,

erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )

ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte

usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,

ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico

a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi

sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli.

Due

teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno

conto della origine primaria della razza. Una terza

ipotesi (9), basata su studi etno-storici e

recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove

accennato (10), alcuni studiosi (11),

basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente

quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una

sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato

una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro

passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,

nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a

inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)

occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e

ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta). Due

teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno

conto della origine primaria della razza. Una terza

ipotesi (9), basata su studi etno-storici e

recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove

accennato (10), alcuni studiosi (11),

basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente

quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una

sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato

una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro

passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,

nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a

inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)

occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e

ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta).

Quali che siano state le origini più remote

di questo ceppo etnico, fu in Europa centrale, intorno al 700 a.C.,

nella zona del Salzkammergut (Salisburgo e Carinzia), e fino al 450

a.C., che si sviluppò la prima vera cultura celtica, quella di Hallstatt,

resa fiorente dal commercio del sale e basata prevalentemente su due

classi sociali legate Quali che siano state le origini più remote

di questo ceppo etnico, fu in Europa centrale, intorno al 700 a.C.,

nella zona del Salzkammergut (Salisburgo e Carinzia), e fino al 450

a.C., che si sviluppò la prima vera cultura celtica, quella di Hallstatt,

resa fiorente dal commercio del sale e basata prevalentemente su due

classi sociali legate  all'aristocrazia

guerriera e al popolo dedito alla pastorizia. La fine della cultura

di Hallstatt, dovuta probabilmente a conflitti interni, con nuovi

ceti che aspirano al potere e soppiantano la vecchia aristocrazia hallstattiana (12),

segna l'inizio della cultura di La

Tene (450 - 50 a.C.), sviluppatasi sul lago di Neuchatel e

caratterizzata, oltre che da una spettacolare attività artistica,

soprattutto dalla nascita di una forte rete di commercio di massa e

dalla conseguente nascita di una protoborghesia (13).

Dalla zona tra basso Rodano e alto Danubio, a partire già

dal 700 circa a.C., principalmente per ragioni demografiche di sovrappopolamento, la loro espansione interessò le isole

britanniche (già raggiunte da una prima ondata precedente) e la

penisola iberica (Celtiberi)

e, successivamente, l'Italia settentrionale e i territori dei

Balcani, in cui vennero a contatto con l'impero di Alessandro Magno

e svolsero attività di mercenari, mentre una parte ritornò verso

l'Asia Minore (Galati) (14). all'aristocrazia

guerriera e al popolo dedito alla pastorizia. La fine della cultura

di Hallstatt, dovuta probabilmente a conflitti interni, con nuovi

ceti che aspirano al potere e soppiantano la vecchia aristocrazia hallstattiana (12),

segna l'inizio della cultura di La

Tene (450 - 50 a.C.), sviluppatasi sul lago di Neuchatel e

caratterizzata, oltre che da una spettacolare attività artistica,

soprattutto dalla nascita di una forte rete di commercio di massa e

dalla conseguente nascita di una protoborghesia (13).

Dalla zona tra basso Rodano e alto Danubio, a partire già

dal 700 circa a.C., principalmente per ragioni demografiche di sovrappopolamento, la loro espansione interessò le isole

britanniche (già raggiunte da una prima ondata precedente) e la

penisola iberica (Celtiberi)

e, successivamente, l'Italia settentrionale e i territori dei

Balcani, in cui vennero a contatto con l'impero di Alessandro Magno

e svolsero attività di mercenari, mentre una parte ritornò verso

l'Asia Minore (Galati) (14).

Particolarmente

interessante è il fatto che la doppia migrazione verso l'odierna

Gran Bretagna mostra una nettissima evoluzione di questo popolo tra

900 e 500 a.C.: la prima ondata migratoria fu legata a popoli di

lingua gaelica, che, forse partiti dalla Spagna settentrionale,

approdarono in Irlanda, Scozia e Isola di Mann e svilupparono una

lingua denominata Celtico Q,

poiché al posto della lettera k

si utilizzava la lettera q;

la seconda migrazione fu caratterizzata da popoli britannici, che

partiti dal Belgio, in piena età lateniana, dunque nella massima

fase dello sviluppo socio-economico, colonizzarono Inghilterra,

Galles e Cornovaglia, sviluppando il Celtico

P, poiché la k era

sostituita da p (ad esempio,

cavallo, in indoeuropeo ekuos

divenne equos in gaelico e epos

in britanno). La mutazione consonantica q-p non fu che una delle

differenze tra le popolazioni delle due ondate: le prime vivevano in

fortificazioni, le seconde in villaggi ed è probabile che la

migrazione dei secondi spinse i primi verso zone più lontane (non a

caso il termine "gaelico"

deriva dalla parola "gwyddel"

che significa "selvaggi"

e fu attribuita, nella seconda migrazione, dai Gallesi agli avi

degli Irlandesi della prima migrazione) (15). Particolarmente

interessante è il fatto che la doppia migrazione verso l'odierna

Gran Bretagna mostra una nettissima evoluzione di questo popolo tra

900 e 500 a.C.: la prima ondata migratoria fu legata a popoli di

lingua gaelica, che, forse partiti dalla Spagna settentrionale,

approdarono in Irlanda, Scozia e Isola di Mann e svilupparono una

lingua denominata Celtico Q,

poiché al posto della lettera k

si utilizzava la lettera q;

la seconda migrazione fu caratterizzata da popoli britannici, che

partiti dal Belgio, in piena età lateniana, dunque nella massima

fase dello sviluppo socio-economico, colonizzarono Inghilterra,

Galles e Cornovaglia, sviluppando il Celtico

P, poiché la k era

sostituita da p (ad esempio,

cavallo, in indoeuropeo ekuos

divenne equos in gaelico e epos

in britanno). La mutazione consonantica q-p non fu che una delle

differenze tra le popolazioni delle due ondate: le prime vivevano in

fortificazioni, le seconde in villaggi ed è probabile che la

migrazione dei secondi spinse i primi verso zone più lontane (non a

caso il termine "gaelico"

deriva dalla parola "gwyddel"

che significa "selvaggi"

e fu attribuita, nella seconda migrazione, dai Gallesi agli avi

degli Irlandesi della prima migrazione) (15).

Per

quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza

tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,

probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi

archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni

misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli

ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi

di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e

forse anche di rapporti non sempre ostili. è

difficile definire

le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è

che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e

che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con

la loro collaborazione. Per

quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza

tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,

probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi

archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni

misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli

ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi

di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e

forse anche di rapporti non sempre ostili. è

difficile definire

le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è

che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e

che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con

la loro collaborazione.

I motivi che spinsero i Celti ad occupare l’Italia sono

anch’essi oscuri: forse furono attratti dalla fertilità e dal

clima mite del Meridione, o, più probabilmente, furono costretti

a spostarsi, come detto, a causa della pressione demografica unita

alla scarsità di terre coltivabili e ad altri problemi di

carattere politico e sociale. Verso l’inizio del IV secolo a. C.

i Celti - o Galli, secondo

la definizione latina - si stanziarono in Lombardia fino ai

confini con il Veneto, in Emilia (Anari e Boi), in Romagna (Lingoni)

e nelle Marche (Senoni), regioni praticamente sottratte agli

Etruschi e agli Umbri. La presa di Roma (390-386 a. C.) da parte

di Brenno (in realtà Brennan,

nome del dio della guerra, era assunto da ogni capotribù in

battaglia) fu vissuta, secondo le fonti antiche, come un evento

traumatico e fu probabilmente per questo che il fiero

popolo romano volle giustificare quella sconfitta con la ferocia

degli aggressori. Oggi, invece, si tende a considerare

l’invasione celtica non come quella di un’orda selvaggia, ma

piuttosto di una vasta comunità costretta a lasciare il proprio

territorio d’origine per problemi di sopravvivenza. E’

possibile che l'espansione sia poi proseguita verso sud-est senza

ulteriori grossi traumi (16).

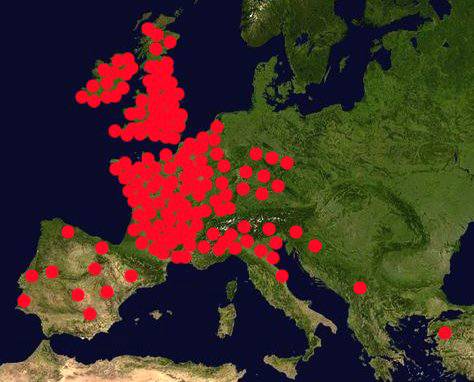

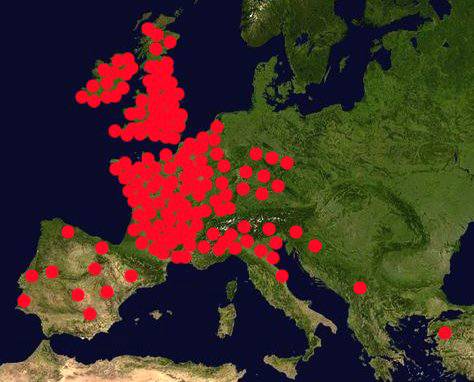

Il IV secolo segna l'apogeo della grandezza delle tribù celtiche,

stanziate praticamente ovunque in Europa, come facilmente

visibile dando un'occhiata ad una cartina degli stanziamenti del

periodo.

|

Tribù

Galliche stanziate in Europa nel periodo di Cesare:

Gallia

(attuale Belgio, Francia e Svizzera):

Allobrogi(Vienne); Ambiani (Amiens); Ambiliati;

Andecavi o Andi (Angers); Aquitani (Bordeaux);

Atrebati (Arras); Arverni (Auvergne); Aulerci

Eburovici (Normandia); Ausci (Aquitania); Baiocassi

(Bayeux, poi in Pannonia); Bellovaci (Beauvais);

Betasii; Bigerrioni(Aquitania); Biturigi (Bourges);

Boi (Aquitania, poi in Emilia Romagna, Pannonia e

Boemia); Carnuti (Chartres); Catalauni (Chalons);

Caturigi (valle dell'alta Durance); Cenomani (Le

Mans, poi in Lombardia e Veneto); Ceutroni (valli

dell'Isere e dell'Arc); Cocosati (Aquitania);

Coriosiliti (Corseul); Diablinti; Edui - Bibracte (Saone

et Loire); Elusati (Aquitania); Elvezi ( La Tene);

Garonni (Aquitania); Gati (Aquitania); Graioceli

(Moncenisio); Lemovici (Limoges); Lessovi

(Normandia); Leuci; Lingoni; Mandubi; Mediomatrici

(Metz); Meduli (Medoc); Meldi (Meaux); Menapi (Cassel);

Morini ( Boulogne-sur-Mer); Namneti (Nantes);

Nantuati (Martigny); Nervi (Bavay ); Osismi; Parisi

(Parigi); Petrocori (Périgord); Pictoni (Poitiers);

Ptiani (Aquitania); Redoni (Rennes); Remi (Reims);

Santoni (Saintes); Seduni (Martigny); Segusiavi

(Loira); Senoni (Orleans); Sequani (Besançon);

Sibuzati (Aquitania); Soziati (Aquitania); Suessioni

(Soissons); Tarbelli (Aquitania); Tarusati

(Aquitania); Tolosati (Tolosa); Treviri, Treveri (Trier);

Tricassi (Troyes); Tungri (Tongeren); Turoni (Tours);

Unelli (Normandia); Vangioni (Worms); Veliocassi (Rouen);

Vellavi (Ruessium); Veneti (Bretagna); Veragri (Martigny);

Viducassi (Vieux); Viromandui (Vermandois); Vocati

(Aquitania); Voconzi (Vaison-la-Romaine); Volci.

-

Inghilterra,

Irlanda, Scozia e Galles: Ancaliti (Hampshire

e Wiltshire, Inghilterra); Atecotti (Scozia o

Irlanda); Atrebati (Hampshire e Berkshire,

Inghilterra); Autini (Irlanda); Belgi (Wiltshire e

Hampshire, Inghilterra); Bibroci (Berkshire,

Inghilterra); Briganti (Inghilterra settentrionale);

Briganti (Irlanda); Cereni (Sutherland,

Inghilterra); Caledoni (Invernessshire, Scozia);

Cantiaci (Kent, Inghilterra); Carnonaci (Highland

scozzesi occidentali); Carvezi (Cumberland,

Inghilterra); Cassi (Inghilterra); Catuvellauni (Hertfordshire,

Inghilterra); Cauci (Irlanda); Corieltauvi (Leicestershire);

Coriondi (Irlanda); Corionotozi (Northumberland,

Inghilterra); Cornovi (Caithness, Inghilterra);

Cornovi (Cheshire, Inghilterra); Cornovi

(Cornovaglia, Inghilterra); Creoni (Argyllshire,

Scozia); Damnoni (Strathclyde, Inghilterra); Darini

(Irlanda); Deceangli (Flintshire); Decanzi (Ross

orientale, Inghilterra); Demezi (Dyfed, Galles);

Dobunni (Gloucestershire); Dumnoni (Devon,

Inghilterra); Durotrigi (Dorset, Inghilterra);

Eblani (Irlanda); Epidi (Kintyre, Inghilterra);

Gangani (Irlanda); Gangani (penisola di Lleyn);

Erpeditani (Irlanda); Iberni (Irlanda); Iceni (East

Anglia, Inghilterra); Lugi (Sutherland orientale,

Inghilterra); Magnazi (Irlanda); Manapi (Irlanda);

Novanzi (Galloway, Inghilterra); Ordovici (Gwynedd,

Galles); Parisi (East Riding, Inghilterra); Regnensi

(Sussex, Inghilterra); Robogdi (Irlanda); Segonziaci

(Inghilterra); Selgovi (bacino superiore del Tweed,

Inghilterra); Setanzi (Lancashire, Inghilterra);

Siluri (Gwent, Galles); Smerzi (Sutherland

meridionale, Inghilterra); Tassali (Aberdeenshire,

Scozia); Trinovanti (Essex, Inghilterra); Vacomagi (Banffshire,

Inghilterra); Velabri (Irlanda); Veniconi (Strathmore,

Inghilterra); Vennicni (Irlanda); Vodie (Irlanda);

Votadini (Lothian, Scozia).

-

Italia

settentrionale: Anari (Emilia); Boi (Emilia);

Carni (Carnia); Cenomani (Brescia); Anari (Oltrepò

Pavese); Graioceli (Moncenisio); Insubri

(Lombardia); Lingoni (Ferrara); Orobi (tra Como e

Bergamo); Salassi (Aosta e Canavese); Senoni (dalla

Romagna ad Ancona);Taurini (Torino); Vertamocori

(Novara)

-

Europa

centrale: Anartii (Ungheria); Arabiati (Illiria);

Boi (Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e

Germania); Cotini (Slovacchia); Eravisci (Ungheria);

Ercuniati (Illirico); Osii (Slovacchia); Scordisci

(Croazia, Serbia); Taurisci (Norico).

-

Spagna e

Portogallo: Arevaci; Asturi; Cantabri;

Carpetani; Celtiberi (Spagna); Cineti (Algarve,

Portogallo meridionale); Calleci (Portogallo e

Spagna); Lusitani (Portogallo); Vaccei; Vardulli.

-

Turchia:

Galati.

|

Come poté accadere, dunque, che un insieme

di popolazioni così vasto e, come vedremo meglio nella seconda

parte di questa breve ricognizione, così socialmente strutturato

sia sul piano delle relazioni interne che delle questioni

politico-economiche internazionali, potesse essere sconfitto da un

popolo molto più piccolo come quello romano?

La risposta a questa domanda risiede essenzialmente in due soli

concetti: unità e organizzazione militare.

In

primo luogo, si è in precedenza detto che è assolutamente

scorretto parlare di un "popolo celtico": sia dai racconti

degli storici romani che dagli scarsi documenti scritti celtici

pervenutici (soprattutto da cronache irlandesi) risulta

assolutamente evidente (17)

che nessun celta, pur comprendendo di far parte di un vasto gruppo

etno-culturale, sentisse alcun legame verso il proprio macro-insieme

di popolazione. I vincoli di fedeltà erano, tuttalpiù, personali

verso un capotribù (con conseguente vincolo solo tribale), ma, in

larga parte, unicamente sentiti verso il proprio nucleo familiare

allargato, il clan. In

primo luogo, si è in precedenza detto che è assolutamente

scorretto parlare di un "popolo celtico": sia dai racconti

degli storici romani che dagli scarsi documenti scritti celtici

pervenutici (soprattutto da cronache irlandesi) risulta

assolutamente evidente (17)

che nessun celta, pur comprendendo di far parte di un vasto gruppo

etno-culturale, sentisse alcun legame verso il proprio macro-insieme

di popolazione. I vincoli di fedeltà erano, tuttalpiù, personali

verso un capotribù (con conseguente vincolo solo tribale), ma, in

larga parte, unicamente sentiti verso il proprio nucleo familiare

allargato, il clan.

È ovvio che, con queste premesse, fosse praticamente impossibile

per i celti organizzare alleanze estese in funzione antiromana: solo

in qualche caso, ad esempio contro Cesare, riuscirono ad organizzare

qualche forma di unione provvisoria e instabile tra tribù, ma

furono esperienze limitate sia nel numero che nel tempo, che

mancarono sempre della coesione necessaria ad affrontare una

organizzazione sociale come quella romana, che faceva del culto

patrio una sorta di religione di stato: la società dei Celti,

sebbene nell’ultimo periodo della sua storia fosse arrivata ad un

ragguardevole livello di organizzazione, purtroppo rimase sempre

prigioniera delle proprie divisioni interne. Fu principalmente

questo, e non la barbarie, l’ignoranza e l’arretratezza di un

popolo che non aveva nessuna di queste tre prerogative, a

determinare la loro sconfitta  da

parte dei Romani che ebbero la meglio prima sulle popolazioni

insediatesi in Italia Settentrionale (la cosiddetta Gallia

Cisalpina) e poi, con Cesare, anche su quelle che abitavano

l’Europa continentale (la Gallia Transalpina). All’epoca delle

guerre galliche, infatti, molte tribù non videro in Cesare l’

“invasore”, ma solo un altro potenziale alleato con il quale

stabilire eventuali intese. Così, anche di fronte ai Romani, le

tribù celtiche non trovarono una ragione di unione, ma si divisero

fra quelle che avevano deciso di sostenere Cesare e quelle che

invece avevano risolto di combatterlo. A parte la breve parentesi

della ribellione guidata da Vercingetorige, quindi, le varie

popolazioni celtiche non fecero mai causa comune. Fu questo il

motivo di base della caduta di quella civiltà che, se solo più

coalizzata, avrebbe potuto dominare su tutta l’Europa centrale (18). da

parte dei Romani che ebbero la meglio prima sulle popolazioni

insediatesi in Italia Settentrionale (la cosiddetta Gallia

Cisalpina) e poi, con Cesare, anche su quelle che abitavano

l’Europa continentale (la Gallia Transalpina). All’epoca delle

guerre galliche, infatti, molte tribù non videro in Cesare l’

“invasore”, ma solo un altro potenziale alleato con il quale

stabilire eventuali intese. Così, anche di fronte ai Romani, le

tribù celtiche non trovarono una ragione di unione, ma si divisero

fra quelle che avevano deciso di sostenere Cesare e quelle che

invece avevano risolto di combatterlo. A parte la breve parentesi

della ribellione guidata da Vercingetorige, quindi, le varie

popolazioni celtiche non fecero mai causa comune. Fu questo il

motivo di base della caduta di quella civiltà che, se solo più

coalizzata, avrebbe potuto dominare su tutta l’Europa centrale (18).

In secondo luogo (ma forse si potrebbe più

propriamente parlare di un semplice corollario della ragione sopra

accennata), forse proprio i punti di forza di quello che è oggi il

fascino peculiare dell'antico mondo celtico, la sua spiritualità e

la sua individualità sfrenata, furono gli elementi che portarono al

suo tramonto quando questo mondo entrò in contatto con la

disincantata civiltà romana, che viveva agli opposti concettuali:

alla spiritualità opponeva la prammatica praticità e

all'individualismo, l'arma più distruttrice e dominatrice mai

creata: il servizio militare con ferrea disciplina. L'

individualismo guerriero venne meno al confronto con la fredda e

calcolata strategia militare, nonostante i Celti fossero più

numerosi dei romani e impugnassero armi spaventosamente  più

micidiali. «Se vuoi sapere come i

Romani hanno conquistato il mondo conosciuto,» afferma il

grande scrittore fantasy ed esperto di strategie militari David

Gemmell (19), «la

risposta è il gladio, la corta spada che usavano. Una lama di 18

pollici con cui effettui affondi è diversa da una spada di tre

piedi con cui fai dei fendenti - questo significa che puoi stare

spalla a spalla su un muro, dove una lama calata di taglio ti

manterrebbe a sei piedi in ogni direzione dai tuoi compagni. Non

importa quanto i Celti superassero in numero i Romani, al momento

del contatto erano tre a uno per i Romani». più

micidiali. «Se vuoi sapere come i

Romani hanno conquistato il mondo conosciuto,» afferma il

grande scrittore fantasy ed esperto di strategie militari David

Gemmell (19), «la

risposta è il gladio, la corta spada che usavano. Una lama di 18

pollici con cui effettui affondi è diversa da una spada di tre

piedi con cui fai dei fendenti - questo significa che puoi stare

spalla a spalla su un muro, dove una lama calata di taglio ti

manterrebbe a sei piedi in ogni direzione dai tuoi compagni. Non

importa quanto i Celti superassero in numero i Romani, al momento

del contatto erano tre a uno per i Romani».

Così, dunque, la più grande civiltà dell'età del ferro, con la

sola eccezione di Scozia e Irlanda, venne sottomessa, inglobata

nell'Impero, colonizzata e romanizzata, snaturandosi e finendo per

"scomparire" per oltre 2000 anni.

Note:

(1) Caio Giulio Cesare, De

Bello Gallico, passim..

(2) Strabone, Geografia,

libri III, IV, VI , VII.

(3) Tito Livio, Storia

di Roma, libro V.

(4) Cassio Dione Cocceiano, Storia

di Roma, libri LI-LIV.

(5) C. Renfrew, Archeology

and Language - the Puzzle of IndoEuropean Origins, Penguin,

Londra 1989, pp. 208 ss.

(6) Ad esempio, J. Layard, I

Celti - alle radici di un inconscio europeo, Xenia, Milano

1995, pp. 28-42.

(7)

Ad esempio, L. Melis, Shardana

- I Popoli del Mare, CDE, Cagliari 2002, passim e L. Sudbury, Hanebu.

I Popoli Perduti che Crearono il Mediterraneo, in Hera, dicembre

2007.

(8) P. Berresford Ellis, The

Celts, Carroll & Graf, Manchester 2003, passim.

(9) Ad esempio, B.

Cunliffe, The Ancient Celts, Penguin, London 2000, pp. 36-48.

(10) L. Sudbury, BarBar

o «della genericità»,

www.storiamedievale.net, gennaio 2008.

(11) Tra gli altri, B.

McEvoy, M. Richards, P. Forster, D. G. Bradley, The

Longue Durée of Genetic Ancestry: Multiple Genetic Marker Systems and

Celtic Origins on the Atlantic Facade of Europe, in The

American Journal of Human Genetics, ottobre 2004.

(12) B. Cunliffe, The

Oxford Illustrated Prehistory of Europe, Oxford O.U.P, 1994, pp.

250-254.

(13) J.Collis, The

Celts: Origins, Myths, Invention, Tempus, London 2003, passim.

(14) P. Berresford Ellis, The

Celts cit., pp. 112-141.

(15) J. Carey, J.T. Koch, The

Celtic Heroic Age: Literary Sources for Ancient Celtic Europe &

Early Ireland & Wales, David Brown Book Company, Cardiff

2003, pp. 81.

(16) J. De Galibier, L'epopea

dei Celti. Storia e Mistero, Keltia, Aosta 1998, passim e www.celticanapoletana.org.

(17) Un'ampia sintesi è

rinvenibile in J. Carey, J.T. Koch, The

Celtic Heroic Age: Literary Sources for Ancient Celtic Europe &

Early Ireland & Wales cit., passim.

(18) C.Nicolet,

Rome et la Conquête du Monde Méditerranéen, tomo I, PUF,

Parigi 2001, pp. 409 ss. e www.signainferre.it.

(19) Citato in F. Truppi, La

riscoperta di una civiltà, in www.celticworld.it.

|

Secondo

un'altra teoria (8), ben più

accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:

i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del

Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine

indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una

migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero

entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si

sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale

(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).

La coda di questa migrazione

orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,

si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in

seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti

Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,

erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )

ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte

usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,

ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico

a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi

sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli.

Secondo

un'altra teoria (8), ben più

accreditata, tra il 3000 e il 2500 a.C., tre popolazioni indoeuropee:

i Kurgan della zona del Volga - alto Mar Caspio, i Transcaucasici del

Caucaso e i Nordpontini della zona del Mar Nero, tutte di origine

indo-europea, si sarebbero mescolate e avrebbero proceduto ad una

migrazione di massa che avrebbe coinvolto l'Anatolia (in cui sarebbero

entrati in contatto con gli Ittiti), la Mesopotamia (in cui si

sarebbero mescolati agli Arii), la Grecia Micenea e l' Europa centrale

(contatto con la cultura di Unetice in Boemia).

La coda di questa migrazione

orientale ebbe forti contatti con gli Sciti che, attorno all'800 a.C.,

si diffusero in Mesopotamia (dando luogo alla cultura caldea e in

seguito a quella assira), in Anatolia (in cui erano già presenti

Frigi, Lidi e Pontini), in Grecia, in Italia (dove, dal 900 a.C.,

erano presenti gli Etruschi e, ancora prima, i Liguri e gli Italici )

ed in Europa centrale. Dagli Sciti i protocelti mutuarono molte

usanze, dall'uso delle tombe a tumulo, all'allevamento del cavallo,

ritenuto sacro, dal rito di tagliare e conservare la testa del nemico

a protezione della propria capanna, alla suddivisione in classi

sociali, ove aristocratico era colui che possedeva più cavalli. Due

teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno

conto della origine primaria della razza. Una terza

ipotesi (9), basata su studi etno-storici e

recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove

accennato (10), alcuni studiosi (11),

basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente

quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una

sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato

una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro

passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,

nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a

inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)

occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e

ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta).

Due

teorie radicalmente differenti, dunque. Entrambe, però, non danno

conto della origine primaria della razza. Una terza

ipotesi (9), basata su studi etno-storici e

recentemente sviluppata, sembra colmare tale lacuna. Come già altrove

accennato (10), alcuni studiosi (11),

basandosi sulla presenza di particolari cromosomi (specificamente

quelli che provocherebbero il colore rossiccio dei capelli) lungo una

sorta di "scia" migratoria da est a ovest, hanno ipotizzato

una origine celtica nella zona settentrionale dell'India, un loro

passaggio con lunga permanenza, intorno al IV millenio a.C.,

nell'odierno Afghanistan e una successiva migrazione (forse dovuta a

inaridimento del territorio o alla pressione di altre popolazioni)

occidentale che avrebbe portato i protocelti a ridosso degli Urali (e

ci riagganciamo, qui, alla seconda ipotesi proposta).

Per

quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza

tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,

probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi

archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni

misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli

ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi

di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e

forse anche di rapporti non sempre ostili. è

difficile definire

le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è

che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e

che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con

la loro collaborazione.

Per

quanto riguarda, invece, la penisola italica, una prima mescolanza

tra i Celti e gli Etruschi dell’Italia centro-settentrionale,

probabilmente del V secolo a.C., è confermata da scavi

archeologici di sepolture che fanno pensare a frequenti matrimoni

misti fra i due popoli, e soprattutto di oggetti identici a quelli

ritrovati in area celtica transalpina. Sono reperti significativi

di una contiguità che venne a crearsi già dal primo momento, e

forse anche di rapporti non sempre ostili. è

difficile definire

le caratteristiche delle prime invasioni; l’unica certezza è

che i Celti italici mantennero relazioni con quelli d’Oltralpe e

che la successiva invasione (IV sec.) fu preparata ed eseguita con

la loro collaborazione.