|

|

Sei in: Mondi medievali ® BarBar |

Secondo

molti storici, il grande passaggio dall'alto-medioevo

"barbarico" alla civiltà feudale che caratterizzerà il

basso-medioevo è, in gran parte, dovuto all'influenza della

civiltà franca [1]. Secondo

molti storici, il grande passaggio dall'alto-medioevo

"barbarico" alla civiltà feudale che caratterizzerà il

basso-medioevo è, in gran parte, dovuto all'influenza della

civiltà franca [1].Come si caratterizzava, dunque, tale civiltà? Quali erano le sue caratteristiche salienti e come riuscì, nel tempo, a trasformare l'intero occidente?

Di fatto, i Franchi erano, prima

della conversione, un popolo germanico a tutti gli effetti e, ad

un'analisi più approfondita, stanti i loro contatti piuttosto

scarsi e tardivi con l'Impero romano, per molti versi non li

potremmo considerare, oggi, tra i Germani più evoluti.

Della

civiltà dei Franchi nel periodo precedente alla conversione,

fortunatamente, sappiamo molto, grazie alla migliaia di

inumazioni scoperte nei secoli, in cui sono stati trovati armi,

gioielli, brandelli di vestiti e resti di animali (si pensi , ad

esempio, alla tanto celebrata tomba di Childerico, rinvenuta nel

1653 nei pressi di Tournai, in cui, oltre ad una grande quantità

d'oro e al sigillo reale, è stata rinvenuta la testa del cavallo

del re): ebbene, ciò che possiamo dire da quanto possiamo

dedurre da tali ritrovamenti è che la cultura franca non

differisse assolutamente in nulla da ogni altra cultura

germanica subscandinava e che, anzi, sia le manifatture

artigianali che la composizione degli armamenti ci indicano un

grado di sviluppo leggermente più tardo rispetto, ad esempio, a

quello delle tribù gotiche e vandaliche [2].

I Franchi erano di statura alta, colorito chiaro e capelli

biondi; il loro abbigliamento era costituito da brache di lino o

di pelle (come raccontano i cronisti dell'alto medioevo), il

livello economico era basso, date le rudimentali conoscenze

tecniche e agricole, particolarmente abili nella fabbricazione

delle armi, non dimostrarono però uguale perizia nei lavori di

oreficeria, come si può Della

civiltà dei Franchi nel periodo precedente alla conversione,

fortunatamente, sappiamo molto, grazie alla migliaia di

inumazioni scoperte nei secoli, in cui sono stati trovati armi,

gioielli, brandelli di vestiti e resti di animali (si pensi , ad

esempio, alla tanto celebrata tomba di Childerico, rinvenuta nel

1653 nei pressi di Tournai, in cui, oltre ad una grande quantità

d'oro e al sigillo reale, è stata rinvenuta la testa del cavallo

del re): ebbene, ciò che possiamo dire da quanto possiamo

dedurre da tali ritrovamenti è che la cultura franca non

differisse assolutamente in nulla da ogni altra cultura

germanica subscandinava e che, anzi, sia le manifatture

artigianali che la composizione degli armamenti ci indicano un

grado di sviluppo leggermente più tardo rispetto, ad esempio, a

quello delle tribù gotiche e vandaliche [2].

I Franchi erano di statura alta, colorito chiaro e capelli

biondi; il loro abbigliamento era costituito da brache di lino o

di pelle (come raccontano i cronisti dell'alto medioevo), il

livello economico era basso, date le rudimentali conoscenze

tecniche e agricole, particolarmente abili nella fabbricazione

delle armi, non dimostrarono però uguale perizia nei lavori di

oreficeria, come si può

rilevare

proprio dai reperti della tomba di Childerico. Assemblee di

guerrieri (campi di marzo) venivano convocate annualmente per

l'elezione del re e per altri importanti decisioni che

riguardavano le tribù e che richiedevano la adesione esplicita

di tutti i componenti; questa adesione si manifestava attraverso

il giuramento di fedeltà ai capi. Erano soprattutto soldati di

fanteria, non portavano né elmo né corazza, le loro armi erano

soprattutto la "scramasax" (una sorte di corto gladio), la "francesca"

(un'ascia da lancio), l’angone e solo i capi andavano a cavallo

e portavano la "spata" (spada lunga): per molti versi, dunque,

rappresentavano il prototipo del "barbaro" come lo immaginiamo

oggi [3]. rilevare

proprio dai reperti della tomba di Childerico. Assemblee di

guerrieri (campi di marzo) venivano convocate annualmente per

l'elezione del re e per altri importanti decisioni che

riguardavano le tribù e che richiedevano la adesione esplicita

di tutti i componenti; questa adesione si manifestava attraverso

il giuramento di fedeltà ai capi. Erano soprattutto soldati di

fanteria, non portavano né elmo né corazza, le loro armi erano

soprattutto la "scramasax" (una sorte di corto gladio), la "francesca"

(un'ascia da lancio), l’angone e solo i capi andavano a cavallo

e portavano la "spata" (spada lunga): per molti versi, dunque,

rappresentavano il prototipo del "barbaro" come lo immaginiamo

oggi [3].A riprova di ciò, se è vero che il carattere di un popolo si imprime e si estrinseca nel suo diritto, possiamo facilmente notare come quello dei Franchi fosse, per lungo tempo, un semplice diritto consuetudinario non scritto, un complesso di usi sorti nella massa degli uomini liberi e da loro stessi amministrato in pubbliche assise tenute a cielo aperto, come tipico di ogni tribù centro-europea. Solo quando i Franchi entrarono in contatto con Roma, dovendo affrontare un mondo estraneo e completamente diverso, si videro costretti a redigere in iscritto queste loro consuetudini, affinchè il proprio diritto nazionale non rimanesse sopraffatto dal diritto romano assai più solidamente  costituito.

Tali codificazioni, però, giunsero solo a partire dalla metà del

sesto secolo e da parte non di tutti i gruppi tribali ma, in

primo luogo, da parte dei Franchi Salii, che redassero quella

che, appunto, viene definita "Lex Salica".In queste "leges",

comunque, si rispecchia lo spirito nazionale, la vecchia e

costante tradizione tribale (salvo nelle poche parti ove esse

accolgono elementi estranei). Solo molto gradualmente il diritto

romano e il diritto canonico da esso derivato cominciarono a

penetrare nei diritti consuetudinari franchi e a trasformarli e

questo unicamente sulla base di una necessità pratica: gli stati

del periodo di transizione presentano un insieme di popoli tale

per cui, accanto al ramo della razza germanica dominante, si

trovavano i vecchi abitanti romani insieme ad altri elementi,

celtici, germanici o slavi, cui si aggiunsero nel mezzogiorno

considerevoli comunità giudaiche. L'indole aristocratica dello

Stato germanico non poteva fare a meno di influire sul

trattamento diverso di questi vari elementi: lo si nota

facilmente dalla graduazione del "guidrigildo", cioè della

composizione in denaro che si era tenuti a pagare per i delitti.

Così, il clero era contraddistinto da un guidrigildo elevato, un

Germano della stirpe dominante soleva avere un guidrigildo più

elevato che un Germano assoggettato, e il guidrigildo più basso

era stabilito per i Romani, mentre per gli Ebrei non ne fu

fissato nessuno. L'altezza del guidrigildo corrispondeva dunque

alla differenza di rango, ma già questa "gradazione" all'interno

di un istituto tradizionale denota chiaramente una influenza

tardo-imperiale, derivata dal sistema fiscale: in origine non

pagavano imposte fondiarie che i provinciali; in seguito esse

vennero a gravare con certi beni anche sui Germani, mentre i

Romani (sopratutto la Chiesa) furono esenti da imposte. Ne

derivò che le condizioni delle classi superiori della

popolazione germanica e romana si andarono sempre più

uniformando, mentre le classi inferiori vennero livellate dalla

povertà. costituito.

Tali codificazioni, però, giunsero solo a partire dalla metà del

sesto secolo e da parte non di tutti i gruppi tribali ma, in

primo luogo, da parte dei Franchi Salii, che redassero quella

che, appunto, viene definita "Lex Salica".In queste "leges",

comunque, si rispecchia lo spirito nazionale, la vecchia e

costante tradizione tribale (salvo nelle poche parti ove esse

accolgono elementi estranei). Solo molto gradualmente il diritto

romano e il diritto canonico da esso derivato cominciarono a

penetrare nei diritti consuetudinari franchi e a trasformarli e

questo unicamente sulla base di una necessità pratica: gli stati

del periodo di transizione presentano un insieme di popoli tale

per cui, accanto al ramo della razza germanica dominante, si

trovavano i vecchi abitanti romani insieme ad altri elementi,

celtici, germanici o slavi, cui si aggiunsero nel mezzogiorno

considerevoli comunità giudaiche. L'indole aristocratica dello

Stato germanico non poteva fare a meno di influire sul

trattamento diverso di questi vari elementi: lo si nota

facilmente dalla graduazione del "guidrigildo", cioè della

composizione in denaro che si era tenuti a pagare per i delitti.

Così, il clero era contraddistinto da un guidrigildo elevato, un

Germano della stirpe dominante soleva avere un guidrigildo più

elevato che un Germano assoggettato, e il guidrigildo più basso

era stabilito per i Romani, mentre per gli Ebrei non ne fu

fissato nessuno. L'altezza del guidrigildo corrispondeva dunque

alla differenza di rango, ma già questa "gradazione" all'interno

di un istituto tradizionale denota chiaramente una influenza

tardo-imperiale, derivata dal sistema fiscale: in origine non

pagavano imposte fondiarie che i provinciali; in seguito esse

vennero a gravare con certi beni anche sui Germani, mentre i

Romani (sopratutto la Chiesa) furono esenti da imposte. Ne

derivò che le condizioni delle classi superiori della

popolazione germanica e romana si andarono sempre più

uniformando, mentre le classi inferiori vennero livellate dalla

povertà. Alla fine, però, proprio a partire dal VI - VII secolo, si riprodusse la situazione che aveva dominato nei tempi dell'Impero Romano decadente e le differenze di nazionalità e di nascita si oscurarono di fronte all'eterna antitesi tra ricco e povero. La trasformazione della società ebbe il sopravvento sulla tradizione e sulla lettera della legge. Un dato di estrema importanza risulta essere che nello Stato germanico vigeva il principio della personalità del diritto, in virtù del quale ciascuno viveva col proprio diritto nazionale, i Romani secondo il diritto romano, i Germani secondo il diritto germanico. Si ebbe, perciò, la coesistenza entro lo Stato di una molteplicità di diritti che non di rado si incrociarono e si influenzarono a vicenda. Come è naturale il diritto franco, essendo il diritto del popolo di gran lunga predominante, fu quello che esercitò la più vasta influenza: ma anche questo diritto non era uniforme ed unico e nell'epoca merovingia prevalse il menzionato diritto salico puro, mentre nell'epoca carolingia fu il "diritto ripuario", di gran lunga più prossimo a quello romano, a prendere il sopravvento. Questo processo di sintesi nasceva soprattutto da una emergenza sociale: molte delle popolazioni germaniche conservavano tuttora le loro vecchie organizzazioni gentilizie, ma esse si andarono sempre più indebolendo a misura che procedette lo stanziamento in un paese straniero (e, tra l'altro, mentre la Sippe favoriva i matrimoni endogamici, la Chiesa, e qui sta uno dei grandi cambiamenti epocali dei Franchi, li vietò entro determinati gradi di parentela, mutando profondamente l'assetto sociale). Ad esempio, il testo originario della legge salica non conosceva che la grande quantità degli uomini liberi ed uguali, salvo i pochi elevati a condizione superiore dai re, ma a poco a poco il popolo venne a suddividersi in tre classi: liberi, semi-liberi e servi ed è proprio, come osservato, alla superiorità di classe che viene a corrispondere una maggiore elevatezza del guidrigildo. Sempre dal contatto progressivo con il popoli soggiogati, accanto alla vecchia nobiltà del sangue sorse una nuova nobiltà degli uffici pubblici, dovuta all'influenza del principio, proprio del tardo impero romano, che l'ufficio pubblico nobilitava e che si componeva di coloro che erano investiti di cariche dello Stato (conti, duchi, ecc.) e, in una fase successiva, del seguito del re (vassalli). Spesso, poi, nobiltà di sangue e nobiltà nuova si fusero e ad essi si andarono aggiungendo le vecchie famiglie provinciali [4]. La vera e propria massa degli uomini liberi non possedeva i privilegi della nobiltà, ma neppure era soggetta alle restrizioni di libertà da cui erano colpiti i semi-liberi: originariamente proprietari fondiari, gli uomini liberi dovevano servire personalmente nell'esercito e comparire in giudizio a rispondere di persona di fronte ai terzi. Un  gradino

più in basso si trovavano i semi-liberi, i "liti" o protetti;

essi avevano bisogno di un patrono ed erano numerosissimi. Erano

in uso due generi di manomissioni, una di diritto germanico, ed

una di diritto romano, la seconda praticata, però, solo dai re o

dalla Chiesa. Ai vari generi di semi-liberi corrispondevano

diversità di obblighi e di diritti. Tutti però erano tributari

del loro padrone, obbligati a prestargli dei servigi, tenuti a

prestargli ubbidienza, a seguirlo in guerra, ad assisterlo in

giudizio. In cambio, il signore garantiva ai liti protezione e

mantenimento e non poteva alienarli personalmente, ma poteva

alienare i loro beni e i loro servigi. gradino

più in basso si trovavano i semi-liberi, i "liti" o protetti;

essi avevano bisogno di un patrono ed erano numerosissimi. Erano

in uso due generi di manomissioni, una di diritto germanico, ed

una di diritto romano, la seconda praticata, però, solo dai re o

dalla Chiesa. Ai vari generi di semi-liberi corrispondevano

diversità di obblighi e di diritti. Tutti però erano tributari

del loro padrone, obbligati a prestargli dei servigi, tenuti a

prestargli ubbidienza, a seguirlo in guerra, ad assisterlo in

giudizio. In cambio, il signore garantiva ai liti protezione e

mantenimento e non poteva alienarli personalmente, ma poteva

alienare i loro beni e i loro servigi.L'ultimo gradino sociale era formato dagli schiavi (in franco "Schalk") che aumentarono di numero a misura che la loro condizione giuridica andò migliorando. Essi costituivano la vera e propria classe lavoratrice e si riconoscevano perché costretti a portare i capelli corti. Sia per il diritto romano che per il diritto salico lo schiavo era considerato alla pari di una cosa o di un animale, ma ben presto prevalsero idee più miti, sinché la potestà del padrone sullo schiavo fu concepita come un semplice potere sulla persona, non come un diritto patrimoniale ed allo schiavo venne riconosciuta una limitata capacità giuridica e patrimoniale (tanto che nell'Xi secolo si cominciò a parlare di un guidrigildo anche per loro). Peraltro la difesa dello schiavo di fronte al suo padrone continuò ad essere imperfetta perché a lui non era lecito andare in giudizio contro il padrone e se voleva citare un terzo, l'azione doveva essere proposta dal padrone stesso. Dal punto di vista lavorativo, i non liberi si suddividevano in vari gruppi:; l'infimo era quello dei servi, i quali domiciliati stabilmente sulle terre, formavano un tutt'unico solo con esse; poi venivano gli artigiani, categoria in cui si comprendevano i domestici, i quali ci vengono designati fra altri nomi con quelli di vassalli e ministeriali. Al pari dei re, anche i grandi signori ecclesiastici e laici cominciarono a scopo di difesa a circondarsi di una schiera permanente di seguaci, all'inizio composta di domestici, poi anche di semi-liberi e liberi. A questo punto col nome di vassalli si indicarono degli uomini liberi tenuti a prestare al signore servigi di natura più elevata, col nome di ministeriali gli uomini d'arme non liberi in genere. Sulla fine dell'epoca merovingia, allorché la cavalleria prese il primo posto negli ordinamenti militari, il servire a cavallo toccò naturalmente ai vassalli e ministeriali che già seguivano la professione delle armi, ed allora le differenze tra i due gruppi si andarono sempre più attenuando fino a che la comunanza di professione li parificò completamente e li nobilitò. Le condizioni della società concorsero tutte ad affrettare la dissoluzione delle vecchie classi tradizionali, il che portò pure alla dissoluzione della classe che costituiva il nerbo del popolo, la classe degli uomini liberi. E già da ora si videro spuntare i prodromi di quel processo che doveva condurre alla separazione del mestiere delle armi dalle occupazioni agricole ed alla introduzione di classi professionali ereditarie. Fu questo elemento che provocò la trasformazione dell'agricoltore in servo della gleba, mentre dalla classe militare dei vassalli derivò la bassa nobiltà dei nostri tempi e dalla nobiltà franca delle cariche pubbliche l'alta nobiltà.  Già

in epoca merovingia, comunque, l'unità dello Stato poggiava

sulla monarchia, la quale perdette sempre più il suo antico

carattere democratico, che ancora si rivela in molte parti del

diritto salico, contemporaneamente al decadere dell'autorità

delle assemblee popolari per effetto prima delle emigrazioni e

poi dell'estendersi dello Stato: il possesso di vasti demani, le

ricchezze, l'appoggio di un forte partito, la forza militare ai

propri cenni, e le differenze di nazionalità dei propri sudditi

liberarono il monarca dalle limitazioni cui era andato fin'ora

soggetto il suo potere e, infine, il vivere su suolo romano fece

sì che lo si considerasse investito delle prerogative della

potestà imperiale romana di cui egli era oramai il depositario [5]. Già

in epoca merovingia, comunque, l'unità dello Stato poggiava

sulla monarchia, la quale perdette sempre più il suo antico

carattere democratico, che ancora si rivela in molte parti del

diritto salico, contemporaneamente al decadere dell'autorità

delle assemblee popolari per effetto prima delle emigrazioni e

poi dell'estendersi dello Stato: il possesso di vasti demani, le

ricchezze, l'appoggio di un forte partito, la forza militare ai

propri cenni, e le differenze di nazionalità dei propri sudditi

liberarono il monarca dalle limitazioni cui era andato fin'ora

soggetto il suo potere e, infine, il vivere su suolo romano fece

sì che lo si considerasse investito delle prerogative della

potestà imperiale romana di cui egli era oramai il depositario [5].

Insomma, se anche tra VIII e IX

secolo i Franchi si posero all'avanguardia nel movimento di

trasformazione della civiltà europea, ciò non fu dovuto ad un

loro particolare grado di evoluzione, quanto, forse, al

contrario, dalla comprensione di un ritardo culturale che li

portò sempre più ad assimilare usi e costumi delle popolazioni

con cui entrarono in contatto, in un processo osmotico la cui

sintesi sincretica si esternerà nelle caratteristiche che oggi

riconosciamo come basso-medievali.

Come già accennato, un ruolo fondamentale nell'emergenza dei Franchi dal grande crogiuolo germanico derivò, comunque, dalla loro conversione al cattolicesimo. Cerchiamo di comprendere il background culturale in cui essa avvenne. Si è visto come, pur rimanendo legati alle tradizioni delle loro terre d'origine, mano mano che penetravano nella Gallia i Franchi perdessero in parte le loro caratteristiche di Germani: i loro costumi ed istituzioni cambiavano man mano che essi si allontanavano dalle loro terre d'origine e proprio loro che non erano mai stati assorbiti completamente dal mondo romano, tendevano, più che altro, ad aggiungere a quel mondo un'impronta germanica.  Nel

tempo, inoltre, si era evoluto fortemente il concetto di regno

e il re doveva costantemente muoversi nelle sue terre per

mostrarsi ai suoi sudditi e dimostrare ad essi il suo valore.

Mentre ciò avveniva la chiesa era sempre più controllata

dall'elite delle persone istruite che forniva i funzionari

necessari per le amministrazioni civili e le autorità religiose. Nel

tempo, inoltre, si era evoluto fortemente il concetto di regno

e il re doveva costantemente muoversi nelle sue terre per

mostrarsi ai suoi sudditi e dimostrare ad essi il suo valore.

Mentre ciò avveniva la chiesa era sempre più controllata

dall'elite delle persone istruite che forniva i funzionari

necessari per le amministrazioni civili e le autorità religiose.Un atto di unione formale di queste due realtà, la chiesa che preservava la cultura latina e romana e i Franchi che stavano cambiando la chiesa incorporandola nella loro società, era quanto di più logico potesse accadere. E, infatti, tale atto avvenne con Clodoveo, pare dietro la spinta della moglie Clotilde. Clodoveo, più che incalzato da una reale esigenza spirituale, era mosso da una esigenza politica che si profilava proprio in virtù del nuovo ruolo che la monarchia merovingia stava assumendo: non è un caso che, nella narrazione della conversione, egli venisse paragonato a Costantino, proprio in virtù di un imperium che, pur se ancora di stampo germanico, stava strutturandosi sempre più sulla falsariga di quello bizantino. Ovviamente, comunque, i suoi successori e i suoi leali sudditi seguirono il suo esempio e abbracciarono il cristianesimo romano e questo si rivelò, al di là delle necessità amministrative immediate, un passo fondamentale: Clodoveo trasformò le sue guerre di aggressione in guerre sante, guerre contro gli eretici e i pagani, cosicché i  Franchi

furono considerati dal papa difensori della fede e, a partire

dalla conversione clodoviciana e fino alla morte del re, la

storia dei Franchi fu inestricabilmente connessa con la chiesa

di Roma [6]. Franchi

furono considerati dal papa difensori della fede e, a partire

dalla conversione clodoviciana e fino alla morte del re, la

storia dei Franchi fu inestricabilmente connessa con la chiesa

di Roma [6]. E' vero che quando Clodoveo morì nel 511, la Gallia divenne teatro di numerose guerre civili, legate soprattutto proprio alla "Legge Salica" di cui si è parlato, che, prevedendo un usofrutto delle proprietà e non un loro possesso completo, ordinava di dividere ogni terra in parti uguali tra tutti gli eredi del defunto, ma non per questo il legame con il papato si indebolì. Anzi, alla metà dell'VIII secolo, quando i Pipinidi (o, come definiti più tardi, Carolingi) deposero la dinastia merovingia, possiamo tranquillamente affermare che il re non fosse più un "Signore della Guerra", ma che venisse visto come una sorta di figura religiosa, il capo cristiano del popolo franco, cioè del nuovo popolo eletto, in una unione di politica, religione e visione culturale che raggiunse il suo apice nel periodo di Carlomagno [7].

Fu

proprio durante il regno di Carlomagno (742-814) che si completò

il passaggio dall'età classica all'età medievale. Il suo regno

durò più di 40 anni e durante questo periodo venne alla luce una

nuova civiltà: la civiltà europea. Se qualcosa caratterizza il

governo di Carlo Magno questa è la stabilità. Il suo regno fu

basato sull'armonia fra tre elementi: il passato romano, il

modello di vita germanico, il Cristianesimo. Carlo Magno dedicò

il suo intero regno a mescolare questi tre elementi in un solo

sistema e fu così che egli creò i fondamenti su cui la società

europea si sarebbe sviluppata. Fu

proprio durante il regno di Carlomagno (742-814) che si completò

il passaggio dall'età classica all'età medievale. Il suo regno

durò più di 40 anni e durante questo periodo venne alla luce una

nuova civiltà: la civiltà europea. Se qualcosa caratterizza il

governo di Carlo Magno questa è la stabilità. Il suo regno fu

basato sull'armonia fra tre elementi: il passato romano, il

modello di vita germanico, il Cristianesimo. Carlo Magno dedicò

il suo intero regno a mescolare questi tre elementi in un solo

sistema e fu così che egli creò i fondamenti su cui la società

europea si sarebbe sviluppata.La società franca del periodo carolingio era interamente rurale e, in una semplificazione di quella che era stata la stratificazione sociale merovingia, era sostanzialmente composta da tre classi o ordini: i contadini ("laboratores"), i nobili ("bellatores") e il clero ("oratores"). Le condizioni di vita erano pesanti per tutti e se numerose fonti ci riportano testimonianze della povertà e asprezza di vita dei contadini, la cui dieta era povera e spessissimo portava alla morte per insufficiente nutrimento, i nobili non stavano particolarmente meglio: raramente la loro dieta era veramente nutriente, i loro castelli erano spesso freddi quanto i tuguri dei contadini e più del 90% di loro era analfabeta e assolutamnte a digiuno del latino, la lingua colta ecclesiastica. Ciò faceva sì che la loro fede religiosa fosse, per la maggior parte, cieca e fanatica esattamente come quella dei contadini. Il risultato era che, all'interno della piramide sociale, il livello più alto fosse mantenuto dal clero: gli ecclesiastici erano certamente i più istruiti e probabilmente i soli a comprendere veramente il cristianesimo dal momento che essi erano i soli che avevano accesso alla Bibbia. Inoltre, erano i componenti del clero che detenevano il monopolio dell'istruzione, della fede religiosa e della liturgia [8].  Su

queste basi, quando Carlomagno salì al trono, nel 771,

immediatamente introdusse due politiche: la prima politica era

quella dell'espansione territoriale, allo scopo di unificare

tutti i popoli germanici sotto un unico regno; la seconda

politica era quella religiosa, con l'intenzione di convertire

tutti i Franchi e i popoli conquistati al Cristianesimo di Roma. Su

queste basi, quando Carlomagno salì al trono, nel 771,

immediatamente introdusse due politiche: la prima politica era

quella dell'espansione territoriale, allo scopo di unificare

tutti i popoli germanici sotto un unico regno; la seconda

politica era quella religiosa, con l'intenzione di convertire

tutti i Franchi e i popoli conquistati al Cristianesimo di Roma.

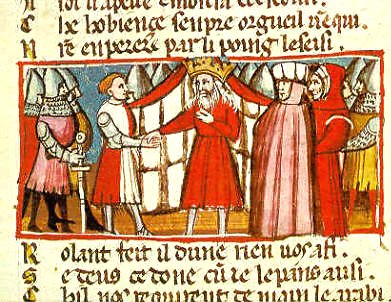

Risultato di queste politiche fu un continuo stato di guerra del regno di Carlomagno e, poiché i suoi eserciti erano sempre in guerra, egli cominciò a dare ai suoi guerrieri delle terre che permettessero loro di mantenersi ed equipaggiarsi da sé: con questa decisione, il re creò un esercito di guerrieri profondamente leali e devoti a lui [9]. A partire dall'anno 800, come sì è già avuto modo di vedere, il regno Franco includeva tutta la moderna Francia, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, quasi tutta la Germania e vaste aree dell'Italia e della Spagna: sembrava chiaro che Carlomagno fosse un secondo Costantino e forse un secondo Cesare Augusto ed è quasi certamente nel connubio tra l'idea di restaurazione imperiale e quella di un immenso dominio cristiano che papa Leone III volle incoronare il nuovo imperatore di quello che sarebbe passato alla storia come Sacro Romano Impero.  Questo

fu un atto estremamente importante, soprattutto dal punto di

vista simbolico, con Carlomagno che divenne il primo imperatore

d'Occidente dopo che l'ultimo imperatore romano era stato

deposto. Dal punto di vista pratico, però, non cambiò l'assunto

delle cose più di tanto. Tra l'altro, il biografo di Carlo

Magno, Eginardo (770-840) ricorda come Carlomagno non fosse

particolarmente interessato all'offerta di papa Leone III,

temendo di finire per essere assorbito dalla chiesa di Roma [10],

mentre dal punto di vista di Leone III l'incoronazione

significava dare al papa il potere e la prerogativa di

incoronare gli imperatori, cosicché, in un certo senso il papa

acquisiva una superiorità spirituale, ma anche politica su tutta

la cristianità occidentale. Questo

fu un atto estremamente importante, soprattutto dal punto di

vista simbolico, con Carlomagno che divenne il primo imperatore

d'Occidente dopo che l'ultimo imperatore romano era stato

deposto. Dal punto di vista pratico, però, non cambiò l'assunto

delle cose più di tanto. Tra l'altro, il biografo di Carlo

Magno, Eginardo (770-840) ricorda come Carlomagno non fosse

particolarmente interessato all'offerta di papa Leone III,

temendo di finire per essere assorbito dalla chiesa di Roma [10],

mentre dal punto di vista di Leone III l'incoronazione

significava dare al papa il potere e la prerogativa di

incoronare gli imperatori, cosicché, in un certo senso il papa

acquisiva una superiorità spirituale, ma anche politica su tutta

la cristianità occidentale. Di fatto, insieme al titolo imperiale il re franco non ricevette nuove terre, né egli intendeva mettere Roma al centro del proprio impero, tanto che, dal giorno di Natale dell'800 fino alla sua morte nell'814, Carlo non tornò mai nella Città Eterna. Ritornò, invece, in Francia come imperatore ed iniziò un sistema di governo molto efficace: divise il suo regno in diverse centinaia di contee, o unità amministrative, lungo i confini del regno pose dei governatori militari e, per assicurarsi che tale sistema funzionasse veramente, istituì una rete di ispettori ("Missi dominici") che a coppie (un rappresentante del clero e un laico), indagassero sugli affari locali delle diverse aree e riferissero direttamente a lui. Lo stesso Carlomagno viaggiò molto attraverso il suo regno per creare un contatto diretto con il suo popolo, in accordo con la tradizione germanica di mantenere la lealtà al sovrano, ma anche per tenere sotto controllo la sempre turbolenta nobiltà locale. Anche per questo l'imperatore non fissò una capitale stabile, anche se, come visto, trascorse molto tempo ad Aachen.  Per

incrementare il commercio Carlomagno standardizzò il conio delle

monete e questo incoraggiò attivamente i traffici, specialmente

nel Mare del Nord: i Franchi costruivano spade, ceramiche e

vetri nella Francia del Nord e arrivarono a esportarli in

Inghilterra, in Scandinavia e nei Paesi Bassi. L'imperatore aprì

anche dei contatti tra i Franchi e i Mussulmani e firmò trattati

commerciali con i mercanti di Venezia che commerciavano sia con

i Bizantini che con il Medioriente [11]. Per

incrementare il commercio Carlomagno standardizzò il conio delle

monete e questo incoraggiò attivamente i traffici, specialmente

nel Mare del Nord: i Franchi costruivano spade, ceramiche e

vetri nella Francia del Nord e arrivarono a esportarli in

Inghilterra, in Scandinavia e nei Paesi Bassi. L'imperatore aprì

anche dei contatti tra i Franchi e i Mussulmani e firmò trattati

commerciali con i mercanti di Venezia che commerciavano sia con

i Bizantini che con il Medioriente [11].

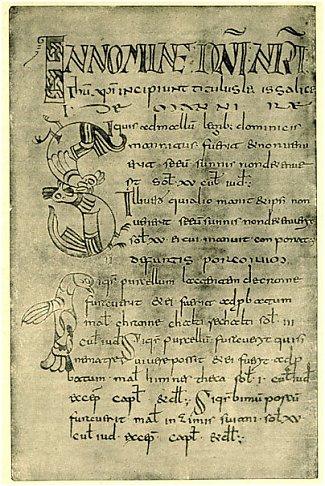

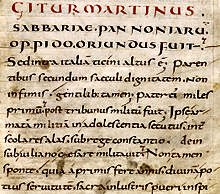

Il

più duraturo e significativo sforzo di Carlomagno fu, comunque,

lo sviluppo dell'istruzione nel suo regno. Ciò avvenne

specialmente in relazione al clero che, seppur più istruito

degli altri sudditi, era spesso molto poco preparato, tanto che

persino molti dei monaci che spendevano il loro tempo a copiare

manoscritti sapevano appena leggere o comprendere i testi che

copiavano, con il risultato che i manoscritti del VII ed VIII

secolo erano spesso confusi, scritti nella brutta calligrafia

merovingia in lettere maiuscole e senza punteggiatura e pieni di

errori, cosicché risultava pressoché impossibile procurarsi in

Francia una buona copia della Bibbia o un testo completo della

regola benedettina e per averle era necessario mandare qualcuno

a Roma per procurarsele. Il

più duraturo e significativo sforzo di Carlomagno fu, comunque,

lo sviluppo dell'istruzione nel suo regno. Ciò avvenne

specialmente in relazione al clero che, seppur più istruito

degli altri sudditi, era spesso molto poco preparato, tanto che

persino molti dei monaci che spendevano il loro tempo a copiare

manoscritti sapevano appena leggere o comprendere i testi che

copiavano, con il risultato che i manoscritti del VII ed VIII

secolo erano spesso confusi, scritti nella brutta calligrafia

merovingia in lettere maiuscole e senza punteggiatura e pieni di

errori, cosicché risultava pressoché impossibile procurarsi in

Francia una buona copia della Bibbia o un testo completo della

regola benedettina e per averle era necessario mandare qualcuno

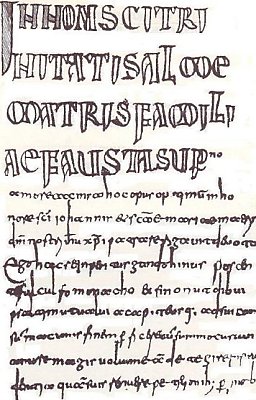

a Roma per procurarsele. Oltretutto, l'imperatore voleva l'unità all'interno della chiesa franca, una chiesa completamente sotto il suo controllo e, anche se illetterato, riconosceva l'importanza delle innovazioni e dell'istruzione per ottenerla. Per questo, prese sotto la sua protezione quello che, per molti versi, appare essere uno degli uomini più colti del suo tempo, il monaco britannico Alcuino, da lui incontrato mentre si trovava in Italia settentrionale.  Alcuino

(735-804) viveva a York dove c'era una una biblioteca che

conteneva una vasta collezione di manoscritti e Carlomagno lo

convinse a trasferissi ad Aachen per progettare un curriculum di

studi per la scuola palatina. Qui Alcuino progettò un corso di

studi per l'istruzione del clero e dei monaci, in cui troviamo

le origini delle sette arti liberali, il trivio (grammatica,

retorica e logica) e il quadrivio (che comprendeva geometria,

aritmetica, astronomia e musica): tutte queste materie servivano

a fornire un'istruzione classica e letteraria, con gli studenti

che leggevano Omero, Virgilio, Orazio, Ovidio, Giovenale,

Platone e Cicerone. A partire dal IX secolo, dunque, negli

scriptoria, i testi cominciarono ad essere studiati con

attenzione: non si trattava più semplicemente di copiare i

testi, ora diventava necessario innanzitutto correggere tutti

gli errori che erano stati commessi in anni di copiatura.

Anche Alcuino

(735-804) viveva a York dove c'era una una biblioteca che

conteneva una vasta collezione di manoscritti e Carlomagno lo

convinse a trasferissi ad Aachen per progettare un curriculum di

studi per la scuola palatina. Qui Alcuino progettò un corso di

studi per l'istruzione del clero e dei monaci, in cui troviamo

le origini delle sette arti liberali, il trivio (grammatica,

retorica e logica) e il quadrivio (che comprendeva geometria,

aritmetica, astronomia e musica): tutte queste materie servivano

a fornire un'istruzione classica e letteraria, con gli studenti

che leggevano Omero, Virgilio, Orazio, Ovidio, Giovenale,

Platone e Cicerone. A partire dal IX secolo, dunque, negli

scriptoria, i testi cominciarono ad essere studiati con

attenzione: non si trattava più semplicemente di copiare i

testi, ora diventava necessario innanzitutto correggere tutti

gli errori che erano stati commessi in anni di copiatura.

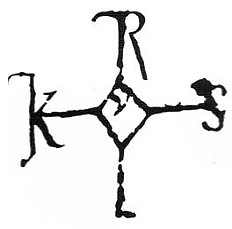

Anche

per

l'operazione manuale di copia, l'imperatore (o meglio, la sua

Scuola) istituì uno stile standard di scrittura: le lettere dei

testi nuovi, chiamate minuscole carolingie, erano scritte in

lettere maiuscole e minuscole, con punteggiatura e separazione

tra le parole per essere letti più facilmente. Carlomagno

standardizzò anche il latino medievale: dopo tutto molto era

cambiato nella lingua latina dopo mille anni, nuove parole,

frasi e idiomi erano apparsi nel corso dei secoli ed erano stati

incorporati nella lingua e l'imperatore fece sì che tutti questi

cambiamenti fossero introdotti in quella lingua che noi

conosciamo come latino medievale [12]. per

l'operazione manuale di copia, l'imperatore (o meglio, la sua

Scuola) istituì uno stile standard di scrittura: le lettere dei

testi nuovi, chiamate minuscole carolingie, erano scritte in

lettere maiuscole e minuscole, con punteggiatura e separazione

tra le parole per essere letti più facilmente. Carlomagno

standardizzò anche il latino medievale: dopo tutto molto era

cambiato nella lingua latina dopo mille anni, nuove parole,

frasi e idiomi erano apparsi nel corso dei secoli ed erano stati

incorporati nella lingua e l'imperatore fece sì che tutti questi

cambiamenti fossero introdotti in quella lingua che noi

conosciamo come latino medievale [12].

Una delle più importanti conseguenze della "Rinascita Carolingia" fu che Carlomagno incoraggiò la diffusione dell'uniformità delle pratiche religiose e dell'uniformità culturale: egli fece in modo di costruire una sorta di "Res Publica Christiana" che comprendesse praticamente tutta l'Europa occidentale. Malgrado Carlomagno avesse unificato il suo impero, aumentato l'istruzione, standardizzato le monete, standardizzato la scrittura del latino, il suo impero si indebolì nel giro di un paio di generazioni dopo la sua morte avvenuta nell'814, ma, di fatto, anche a molti secoli di distanza, fu la complessa istituzione conosciuta come feudalesimo, basato su protezione, sicurezza e obbligazioni reciproche tra dominatori e dominati e sviluppata proprio sotto il suo regno, che offrì ancora protezione agli Europei contro le nuove invasioni da sud e da est [13].

NOTE:

.

(1) P.E.

Dutton, Carolingian

Civilization: A Reader, Univ. of Toronto

2004, pp. 7-8

(2) A. Callander Murray, From Roman to Merovingian Gaul: A Reader , UTP Higher Education 2001, pp. 218 ss. (3) P. J. Geary, Before France and Germany: The Creation and Transformation of the Merovingian World, Oxford University Press 1988, p.33-81 passim (4) K. Fischer Drew, The Laws of the Salian Franks, University of Pennsylvania Press 1991, passim. (5) M. Bloch, Feudal Society: Vol 1: The Growth and Ties of Dependence, Routledge 1989, pp. 24 ss. (6) J. M. Wallace-Hadrill, The Frankish Church, Oxford U.P. 1984, passim. (7) B. K. Kuiper, The Church in History, Wm. B. Eerdmans Publishing Company 1995, pp. 134-140. (8) W. C. Brown, P. Gorecki, Conflict in Medieval Europe: Changing Perspectives on Society and Culture, Ashgate Publishing 2003, pp. 92-108 passim. (9) R. McKitterick, Charlemagne: The Formation of a European Identity, Cambridge University Press 2008, pp. 11-28. (10) Einhard, The Life of Charlemagne, University of Michigan Press 1960, p. 57 (11) R. McKitterick, cit., pp. 216-282 passim. (12) R. McKitterick, Carolingian Culture: Emulation and Innovation, Cambridge University Press 1993, passim (13) M. Bloch, cit., p. 86 . |

©2009 Lawrence M.F. Sudbury