|

|

Sei in: Mondi medievali ® BarBar |

I

Sarmati o "Sauromati" (la seconda forma è per lo più utilizzata dai

primi scrittori greci, l'altra dai Greci del periodo classico e

poi dai Romani), erano un popolo che Erodoto nel V secolo a.C.

posiziona sul confine orientale della Scizia al di là del Tanais (Don),

uno dei tanti "vicini scomodi" della cultura ellenistica. Eppure, a

differenza di molti altri gruppi etnici a loro molto prossimi, fin da

subito la loro storia si è colorita di tratti leggendari che, come

dimostrano recenti teorie (forse più romanzesche che scientifiche),

perdurano fino ad oggi, donando a questi nomadi dell'Asia

nord-occidentale una sorta di alone mitico e misterioso, spiegabile, in

realtà, unicamente nella loro commistione tarda con gli usi delle

popolazioni occidentali con cui vennero in contato e, dunque, con il

loro rappresentare una sorta di "alterità assoluta" per i loro vicini

occidentali. I

Sarmati o "Sauromati" (la seconda forma è per lo più utilizzata dai

primi scrittori greci, l'altra dai Greci del periodo classico e

poi dai Romani), erano un popolo che Erodoto nel V secolo a.C.

posiziona sul confine orientale della Scizia al di là del Tanais (Don),

uno dei tanti "vicini scomodi" della cultura ellenistica. Eppure, a

differenza di molti altri gruppi etnici a loro molto prossimi, fin da

subito la loro storia si è colorita di tratti leggendari che, come

dimostrano recenti teorie (forse più romanzesche che scientifiche),

perdurano fino ad oggi, donando a questi nomadi dell'Asia

nord-occidentale una sorta di alone mitico e misterioso, spiegabile, in

realtà, unicamente nella loro commistione tarda con gli usi delle

popolazioni occidentali con cui vennero in contato e, dunque, con il

loro rappresentare una sorta di "alterità assoluta" per i loro vicini

occidentali.

La

mitizzazione dei Sarmati comincia già con Erodoto che, in un

racconto sulla loro origine, li descrive come i discendenti di un

gruppo di giovani uomini sciti e un gruppo di amazzoni, tentando in

questo modo di spiegare due tratti peculiari di questo popolo:

1) il loro linguaggio simile a quello degli Sciti ma con numerose forme "impure" derivanti chiaramente da matrici altre; 2) l'estrema libertà delle donne sauromatae, che includeva anche la partecipazione alle attività belliche, una libertà insolita persino per le popolazioni delle pianure orientali (in cui, comunque, come altrove osservato, le donne avevano già un ampio grado di autonomia rispetto, ad esempio, ai greci) e che lo storico vede come eredità delle loro antenate amazzoni [1].  In

realtà, recenti studi sul DNA estratto da 13 inumazioni sarmate

sparse tra Pokrovka e Meirmagul hanno permesso una analisi comparativa

che ha dimostrato come la maggior parte dei tratti genetici di questo

popolo lo collochi nell'ambito di una origine eurasiatica occidentale,

sebbene alcune inumazioni dell'Europa centrale e orientale dimostrino

"contaminazioni" di origine asiatica, probabilmente dovute ad elementi

di apparentamento e fusione con tribù nomadiche assorbite per

prossimità. In

realtà, recenti studi sul DNA estratto da 13 inumazioni sarmate

sparse tra Pokrovka e Meirmagul hanno permesso una analisi comparativa

che ha dimostrato come la maggior parte dei tratti genetici di questo

popolo lo collochi nell'ambito di una origine eurasiatica occidentale,

sebbene alcune inumazioni dell'Europa centrale e orientale dimostrino

"contaminazioni" di origine asiatica, probabilmente dovute ad elementi

di apparentamento e fusione con tribù nomadiche assorbite per

prossimità.E', dunque, quasi certo che i Sarmati altro non fossero che un ramo proto-iranico stanziatosi nel sud dell'attuale Russia e negli Urali tra VI e IV secolo a.C., fortemente imparentato, di conseguenza, con altre genti iraniche come gli Sciti [2]. Anche l'analisi linguistica concorda con questa teoria: gli scritti greci sui Sarmati pullulano di nomi di persona chiaramente iraniani e provano come tra loro si parlasse un dialetto del nord-est iraniano molto prossimo al sogdiano e all'osseto, cosa questa provata anche dalle supposte iscrizioni sarmatiche trovate tra Olbis, Tanais e Panticapeo che starebbero a provare, con la loro estrema prossimità con l'osseto, come proprio gli Osseti (comprovatamente di ceppo iranico) siano i rappresentanti moderni della popolazione sarmata e come, dunque, essa avesse un collegamento con gli Alani iranici.  Su queste basi, dal 1947, l'eminente storico sovietico

Boris Grakov ha studiato la cultura sarmatica basandosi su ritrovamenti

in alcuni kurgan (altro elemento che, indubbiamente, relaziona Sarmati

e Sciti, sebbene sia molto probabile che i Sarmati riutilizzassero

kurgan sciti più antichi), definendola una cultura nomade delle

steppe che vanno dal Mar Nero all'area al di là del Volga, capace di

formare una vera e propria rete di comunicazione in tutta l'area della

steppa uralica (cosa particolarmente evidente in due dei principali

siti a Kardaielova e Chernaya). Le date di sviluppo di tale cultura

(dal VII secolo aC al IV secolo d.C.) e la posizione dei ritrovamenti

sono in perfetta sintonia con le informazioni scritte che abbiamo su i

Sarmati e, di conseguenza, Grekov ha definito quattro fasi distinte di

evoluzione per questo popolo: Su queste basi, dal 1947, l'eminente storico sovietico

Boris Grakov ha studiato la cultura sarmatica basandosi su ritrovamenti

in alcuni kurgan (altro elemento che, indubbiamente, relaziona Sarmati

e Sciti, sebbene sia molto probabile che i Sarmati riutilizzassero

kurgan sciti più antichi), definendola una cultura nomade delle

steppe che vanno dal Mar Nero all'area al di là del Volga, capace di

formare una vera e propria rete di comunicazione in tutta l'area della

steppa uralica (cosa particolarmente evidente in due dei principali

siti a Kardaielova e Chernaya). Le date di sviluppo di tale cultura

(dal VII secolo aC al IV secolo d.C.) e la posizione dei ritrovamenti

sono in perfetta sintonia con le informazioni scritte che abbiamo su i

Sarmati e, di conseguenza, Grekov ha definito quattro fasi distinte di

evoluzione per questo popolo: - periodo sauromatco, VI-V secolo a.C.; - periodo proto-sarmatico, IV secolo a.C.; - periodo medio-sarmatico, tra la fine del II secolo a.C. e la fine del II secolo d.C.; - periodo tardo-sarmatico, tra la fine del II secolo d.C. e il IV secolo d.C. [3].  Ultimamente,

poi, un altro filone di ricerca ha cercato di comprendere quali

infiltrazioni abbiano potuto distanziare così nettamente i Sarmati dal

ceppo scitico che appare chiaro essere, di base, il loro nucleo di

provenienza. I risultati di tali ricerche, sviluppate soprattutto su

basi linguistiche ed etno-antropologiche sono stati stupefacenti: i

Sarmati, infatti, avrebbero subito numerose influenze proto-celtiche,

soprattutto nella regione di Basternae, da parte di Celti Boii,

Scordisci e Taurisci, "imparentandosi" etnicamente in questo modo con i

Traci e dando origine, in particolare nella zona più settentrionale del

loro insediamento, a un gruppo tribale leggermente diverso (ma, nel

continuum comunicativo uralico di cui si parlava, sostanzialmente

indifferenziato rispetto agli altri gruppi) detto "Keltoskythai",

"Sciti celtici". Ultimamente,

poi, un altro filone di ricerca ha cercato di comprendere quali

infiltrazioni abbiano potuto distanziare così nettamente i Sarmati dal

ceppo scitico che appare chiaro essere, di base, il loro nucleo di

provenienza. I risultati di tali ricerche, sviluppate soprattutto su

basi linguistiche ed etno-antropologiche sono stati stupefacenti: i

Sarmati, infatti, avrebbero subito numerose influenze proto-celtiche,

soprattutto nella regione di Basternae, da parte di Celti Boii,

Scordisci e Taurisci, "imparentandosi" etnicamente in questo modo con i

Traci e dando origine, in particolare nella zona più settentrionale del

loro insediamento, a un gruppo tribale leggermente diverso (ma, nel

continuum comunicativo uralico di cui si parlava, sostanzialmente

indifferenziato rispetto agli altri gruppi) detto "Keltoskythai",

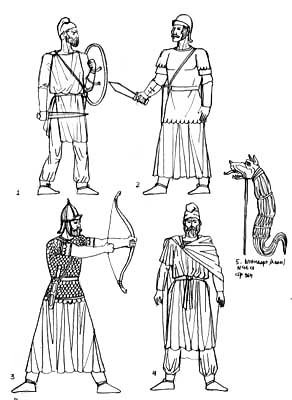

"Sciti celtici".Forse anche questo contatto prolungato (fino all'unione etnica) darebbe ragione del passaggio dal periodo sauromatico puro al periodo proto-sarmatico e medio-sarmatico (l'ultimo passaggio sarebbero più imputabile a contatti con le popolazioni occidentali), il che spiegherebbe, tra l'altro anche alcune discrasie nelle descrizioni degli storici antichi e nei ritrovamenti attuali. Se, infatti, leggiamo Tacito (Germania, cap. 46), troviamo i Sarmati descritti come abitati semi-primitivi dei boschi, con un aspetto quasi animalesco e con l'abitudine a spostarsi principalmente a cavallo.   In

Strabone, invece, i Sarmati sono descritti come una popolazione

numerosa, estesa dal nord del Danubio all' est del Volga e dal nord del

Dnepr al Caucaso, nomade (Strabone usa il termine "Hamaksoikoi",

"abitanti dei carri"), abituata a vivere in yurte (le tende di feltro universalmente utilizzate dai nomadi asiatici) e a cibarsi di koumiss (Stabone parla di "Galaktophagoi", "mangiatori di latte"). In

Strabone, invece, i Sarmati sono descritti come una popolazione

numerosa, estesa dal nord del Danubio all' est del Volga e dal nord del

Dnepr al Caucaso, nomade (Strabone usa il termine "Hamaksoikoi",

"abitanti dei carri"), abituata a vivere in yurte (le tende di feltro universalmente utilizzate dai nomadi asiatici) e a cibarsi di koumiss (Stabone parla di "Galaktophagoi", "mangiatori di latte"). Oggi, lo studio dei costumi funerari ci offre, comunque, una ulteriore panoramica dei progressi della struttura sociale sarmatica: le prime tombe rinvenute presentano, infatti, solo i resti del defunto, mentre nelle inumazioni più tarde vi è l'inclusione di oggetti personali a seguito dell'emergere di differenze di classe e a dimostrare che la società è diventata più complessa e ricca, fino alle sepolture della regione di Kuban, che mostrano tombe più elaborate, simili a quelle degli Sciti, in cui sono presenti anche una notevole quantità di oggetti d'oro [4].

Il progressivo sviluppo

dei Sarmati si evidenza in tutta la sua completezza analizzando la loro

espansione territoriale nel corso dei secoli, frutto sia di un notevole

evoluzione delle tecniche equestri e belliche, sia di una non

indifferente capacità amministrativa e di notevole astuzia

politica.

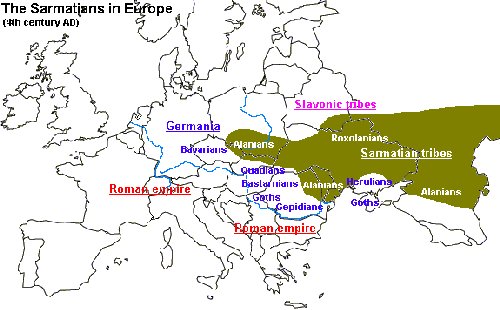

Così,

dal V secolo a.C. i Sarmati avevano il pieno controllo delle terre tra

gli Urali e il fiume Don, ma già nel secolo successivo avevano

attraversato il Don e conquistato gli Sciti, sostituendoli come

governanti di quasi tutto il sud della Russia: è in questo periodo

che il geografo Tolomeo riporta una loro espansione fino ai

confini europei e nelle zone centrali asiatiche, con

una sovrapposizione dei nomi tribali tra gli Sciti e i Sarmati,

ora dominanti. Così,

dal V secolo a.C. i Sarmati avevano il pieno controllo delle terre tra

gli Urali e il fiume Don, ma già nel secolo successivo avevano

attraversato il Don e conquistato gli Sciti, sostituendoli come

governanti di quasi tutto il sud della Russia: è in questo periodo

che il geografo Tolomeo riporta una loro espansione fino ai

confini europei e nelle zone centrali asiatiche, con

una sovrapposizione dei nomi tribali tra gli Sciti e i Sarmati,

ora dominanti. Nel II secolo l'espansione continua e i Sarmati, in epoca neroniana, penetrano nella provincia romana della Mesia Inferiore (Bulgaria), formando un'alleanza con le tribù germaniche che rappresenta una grave minaccia per i Romani in Occidente. Tacito, però, nel De Origine et situ Germanorum parla di "paura reciproca" tra i popoli germanici e i Sarmati, il che potrebbe far pensare ad un'alleanza notevolmente instabile, sebbene produttiva. Certamente, intorno al 100 a.C., le terre dei Sarmati in Europa andavano dal Mare di Barents e del Mar Baltico ("Oceanus Sarmaticus") ai Carpazi, alla foce del Danubio e, verso est, lungo la costa settentrionale della Mar Nero, attraverso il Caucaso e il Mar Caspio e lungo il Volga fino al circolo polare. Nei secoli finali della loro esistenza, i Sarmati invasero la Dacia (Romania) e la regione del Danubio inferiore, solo per essere sopraffatti dai Goti nel corso del III secolo: in questa occasione molti di loro si unirono ai vincitori durante l'invasione gotica dell'Europa occidentale. Intorno al 332 d.C., sicuramente i Goti attaccarono i Sarmati a nord del Danubio, in quella che oggi è la Romania e, per frenare l'espansione germanica l'imperatore romano Costantino dovette spostare le sue truppe dalla Gallia e condurre una campagna invernale che si risolse in una sua schiacciante vittoria, con l'uccisione di 100.000 Goti. I Sarmati aiutarono i Romani in tale campagna ma, scacciati i Goti, le popolazioni locali si rivoltarono contro i loro antichi dominatori provenienti dall'Asia, spingendoli al di là del confine romano. Costantino, al quale i Sarmati avevano chiesto aiuto, debellò la rivolta ma trasferì la popolazione sarmatica, in parte distribuendola tra Tracia, Macedonia e Italia e, in gran parte, movendola forzatamente oltre il limes orientale (le cronache coeve parlano di 300.000 rifugiati), dove con certezza risiedevano all'arrivo delle orde unne, verso il 370 dC. Il canto del cigno dei Sarmati, a quanto descritto da Ammiano Marcellino, è una severa sconfitta inflitta alle forze romane in Pannonia nel 374 d.C., con la distruzione addirittura di due legioni, una messica e una pannonica, ma ormai, con l'invasione degli Unni, il loro predominio era terminato: alcuni scelsero di fuggire presso i Romani, muovendosi verso il Centro-Europa, e altri di combattere per gli Unni, rimanendo nella regione del Caucaso. In entrambi i casi, le popolazioni sarmatiche finirono per fondersi con i dominatori, sia entrando (non sempre volontariamente) nell'esercito romano, sia finendo per sparire anche dalle zone del Mar Nero, loro ultime roccaforti, inglobate all'interno dell'impero "ungherese" di Attila: dal VI secolo in poi, nessuna cronaca fa più menzione di loro, pur essendo possibile ritenere che esse abbiano avuto un ruolo significativo nella crescita dei primi insediamenti russi [5]. Ciò che può apparire oggi piuttosto strano è come una popolazione in fondo considerata piuttosto primitiva dai suoi contemporanei abbia potuto espandersi con una rapidità davvero impressionante.  La spiegazione è, in realtà, almeno duplice. La spiegazione è, in realtà, almeno duplice.In primo luogo, come accennato, semplicemente i Sarmati erano ottimi guerrieri per numerose ragioni, non ultime delle quali erano la loro struttura fisica imponente (Erodoto li descrive come "forti, biondi e abbronzati"), comune, per altro a gran parte delle popolazioni caucasiche (che, prima dell'arrivo degli Unni, avevano caratteristiche diametralmente opposte a quelle turco-mongoliche), e l'incredibile dimestichezza con i cavalli, nata dalla loro situazione nomadica e da una società che si basava sulla caccia e sulle occupazioni pastorali. Soprattutto, il loro segreto in battaglia erano le armi utilizzate. Leggiamo cosa scrive Pausania, che li incontra ad Atene nel II secolo, mentre portano offerte votive nei pressi della Acropoli: «Nel vedere questi uomini, nessuno può dire che essi siano meno specializzati nelle arti dei Greci: i Sauromati non hanno ferro, ne' derivante da loro miniere né importato, non avendo rapporti con gli stranieri che li circondano, ma, per rispondere a questa mancanza hanno escogitato delle invenzioni: invece del ferro usano per le loro lance e per le punte delle frecce osso. Inoltre, sono maestri nell'uso del laccio, che utilizzano contro i nemici imprigionandoli e girando loro intorno con il cavallo fino a catturarlo. Le loro corazze sono fatte nel modo seguente: ogni uomo ha molte cavalle, dal momento che la loro terra non è divisa in lotti privati, né coltivano alcunché tranne gli alberi che crescono spontaneamente, essendo nomadi. Queste cavalle non sono usate solo per la guerra, ma anche il sacrificio agli dèi locali [dei di stampo naturalistico molto dissimili da quelli Sciti e dalle "divinità del fuoco" tipicamente iraniche] e per il nutrimento delle persone. Gli zoccoli delle cavalle vengono raccolti, puliti, tagliati e legati come se fossero scaglie di pitone o, se per caso qualcuno non avesse mai visto un pitone, come scaglie di pigne ancora verdi [...] I pezzi sono tenuti insieme con tendini di cavalli e buoi e se ne ricavano corazze belle e forti come quelle dei Greci, capaci di sopportare colpi di dardi e attacchi nel combattimento corpo a corpo» [6]. Tenendo conto che, in seguito, Tacito ci informa che i Sarmati, sottomessi gli Osi e i Cotini ne avevano esatto un cospicuo tributo annuo in ferro, possiamo facilmente capire che temibili guerrieri dovevano essere diventati, con le loro lunghe lance ora con punta metallica e con la loro particolare lunghissima spada, caratterizzato da una impugnatura di legno con allacciatura in oro, sormontato da una manopola di agata o onice. Non è un caso che proprio il loro armamentario e la loro arte bellica saranno i lasciti di più lunga durata dei Sarmati all'Occidente: corazze lamellari, lance da duello a cavallo e spadoni saranno la base, attraverso il passaggio (dovuto anche al mercenariato a cui i Sarmati saranno costretti all'interno dell'esercito romano) per la cavalleria pesante ("Catafratti") del Basso Impero, di tutta l'epopea militare medievale.  In

secondo luogo, i Sarmati avevano , così come i "cugini" Sciti, una

grande capacità di assorbimento delle culture con cui venivano in

contatto, che non venivano accettate "in toto" (si è visto come i loro

rapporti con le altre popolazioni fossero scarsi) ma analizzate in

profondità per trarne quegli elementi che potessero essere utili al

miglioramento delle condizioni di vita delle tribù. In

secondo luogo, i Sarmati avevano , così come i "cugini" Sciti, una

grande capacità di assorbimento delle culture con cui venivano in

contatto, che non venivano accettate "in toto" (si è visto come i loro

rapporti con le altre popolazioni fossero scarsi) ma analizzate in

profondità per trarne quegli elementi che potessero essere utili al

miglioramento delle condizioni di vita delle tribù.E' in questo modo che si spiega, ad esempio, lo sviluppo di una ricca produzione artistica dallo stile fortemente geometrico, floreale e riccamente colorato, di una gioielleria di notevole importanza, espressa in anelli, bracciali, diademi, spille, placche d'oro, fibbie, bottoni e materiale bellico in oro e bronzo, come staffe, lance, spade e coltelli, di una interessante ceramistica, le cui caratteristiche, dopo alcuni ritrovamenti tra il 2001e il 2006 nei pressi di Budapest, ci sono ora finalmente più chiare (con la sua lavorazione granulare e una tipica colorazione di base grigia, che ben la distingue dalle ceramiche coeve unne trovate nello stesso sito) e di un'arte vetraria che fa pensare a notevoli, per quanto tardi, contatti commerciali con le aree del Mediterraneo settentrionale [7].

Si

diceva che, proprio per il loro relativo isolamento, i Sarmati

sono stati a lungo oggetto di supposizioni azzardate da parte delle

popolazioni vicine e si è accennato all'idea di Erodoto di una loro

natura particolare dovuta alla discendenza dalle famose e mitologiche

"amazzoni".

Si tratta di un punto che vale la pena di approfondire, essendo esso paradigmatico di come la mancanza di conoscenza possa aver contribuito (e tutt'ora contribuisca) allo sviluppo di leggende che, però, hanno sempre un fondo di verità. Le affermazioni erodotee partono da un errore etimologico riguardante il nome della popolazione in esame. Studi linguistici condotti da Lubotski portano a ritenere che sia il temine "Sauromata" che il temine "Sarmata" derivino da una radice indo-aria "ZAR-" che significa "vecchio", "antico", ma Erodoto, basandosi sul greco, traduce "coloro che hanno occhi come le lucertole" e si chiede il motivo di tale caratteristica. Spiega, allora, che questo popolo sarebbe il  risultato

sfortunato del matrimonio tra un gruppo di giovani uomini sciti e un

gruppo di amazzoni. Alcune amazzoni sarebbero state catturate in

battaglia dai Greci nel Ponto e sarebbero state portate via su tre

navi. Le guerriere avrebbero sconfitto i loro carcerieri ma, non

sapendo navigare, sarebbero state portate dal vento verso il Lago

di Maeotian (il Mar d'Azov), sulla riva della Scizia. Dopo l'incontro

con gli Sciti e l'apprendimento della lingua scita, avrebbero deciso di

sposare uomini sciti, ma solo a condizione che essi abbandonassero le

loro tribù e che esse non fossero poi tenute a seguire i costumi

delle donne scite. risultato

sfortunato del matrimonio tra un gruppo di giovani uomini sciti e un

gruppo di amazzoni. Alcune amazzoni sarebbero state catturate in

battaglia dai Greci nel Ponto e sarebbero state portate via su tre

navi. Le guerriere avrebbero sconfitto i loro carcerieri ma, non

sapendo navigare, sarebbero state portate dal vento verso il Lago

di Maeotian (il Mar d'Azov), sulla riva della Scizia. Dopo l'incontro

con gli Sciti e l'apprendimento della lingua scita, avrebbero deciso di

sposare uomini sciti, ma solo a condizione che essi abbandonassero le

loro tribù e che esse non fossero poi tenute a seguire i costumi

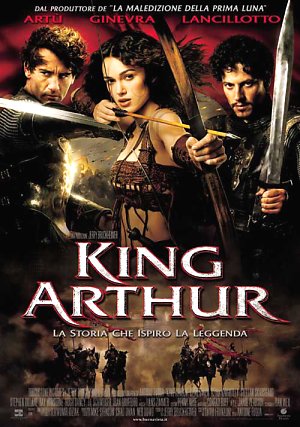

delle donne scite. Ciò che risulta a prima vista poco spiegabile è la ragione del collegamento tra "occhi simili a lucertola" e amazzoni e la ragione è, semplicemente, che tale collegamento è inesistente: Erodoto doveva spiegare una stranezza e lo fa utilizzando una diceria che circolava ampiamente in Grecia e la cui ragione era unicamente la condizione di estrema libertà della donna tra i Sarmati (persino, come detto, maggiore che tra gli Sciti), situazione comprovata anche da scavi recenti. Da alcune tombe sarmate scoperte dalla Dr. Jeannine Davis-Kimball, infatti, risulta chiaro che alcune donne partecipavano alle azioni di guerra, probabile eredità di una storia di matriarcato (comune, comunque, ad un certo numero di altri popoli), ormai perduto al momento della storia documentata o di una normale necessità numerica, tipica di ogni momento in cui tutti i membri di un popolo si trovano costretti a difendere il territorio o i beni contro un aggressore. Una possibilità è che una prima forma di società matriarcale sia stata in seguito sostituita da un sistema di capi maschili e infine da una monarchia di sesso maschile: questa transizione può esser derivava dal rapido sviluppo di un corpo di cavalleria maschile, legato all' invenzione della staffa di metallo e dello sperone, che viene a formare la nuova nobiltà sarmata, da cui le donne vengono progressivamente escluse, relegate al compito di fanteria ausiliaria, pur mantenendo, sul piano giuridico-sociale, un grado di parità rispetto agli uomini liberi [8].  Si

accennava al fatto che le "leggende sui Sarmati" perdurano ancora. E',

ad esempio, il caso della cosiddetta "teoria della connessione

sarmatica" sviluppatasi in relazione al ciclo arturiano alla fine degli

anni '70. Si

accennava al fatto che le "leggende sui Sarmati" perdurano ancora. E',

ad esempio, il caso della cosiddetta "teoria della connessione

sarmatica" sviluppatasi in relazione al ciclo arturiano alla fine degli

anni '70.Nel 1978, C. Scott Littleton e Ann C. Thomas, infatti, ampliando le idee di Vasilij Ivanovič Abaev e Georges Dumézil, hanno pubblicato una loro teoria di un collegamento tra Sarmati e la storia e la leggenda più tarda di "King Arthur", secondo la quale alcune unità di cavalleria sarmata lasciate dall'Impero in partenza dalla Gran Bretagna romana nel corso del V secolo sarebbero divenute il nucleo di una élite della Britannia dell'"Epoca Oscura", nucleo che avrebbe conservato elementi di origine sarmata nella sua mitologia e nella sua cultura. Nel 1994 Littleton e Linda A. Malcor hanno ulteriormente sviluppato questa teoria, indicando nell'ufficiale romano Lucius Artorius Castus il probabile comandante degli ausiliari Sarmati nel II secolo e la base iniziale per lo sviluppo delle storie di Artù. Certamente possono esistere ragioni per una tale supposizione: nel 175, Marco Aurelio, dopo aver sconfitto le tribù degli Iazigi Sarmati durante le guerre marcomanniche, assunse forzatamente 8.000 Sarmati al servizio di Roma e 5.500 di queste reclute vennero inviate ai confini settentrionali della Gran Bretagna. Nel V secolo alcune cronache, in particolare la Notitia dignitatum cita un "Cuneus Sarmatarum" in servizio a Bremetennacum (Ribchester), un luogo dove in precedenza si trova menzione, nelle iscrizioni risalenti al III secolo dC di un' "Ala Sarmatarum" e di un "Equitum Numeri Sarmatarum". La cultura del Sarmati (che conosciamo oggi attraverso le leggende ossete), inoltre, presenta molte somiglianze con le leggende di Re Artù: il loro culto tribale era diretto a una spada che spuntava dal terreno, in modo simile alla "spada nella roccia"; il simbolo dei Sarmati era un drago, come nello stemma usato da Artù e da suo padre Uther Pendragon secondo la Historia Regum Britanniae; l'eroe nazionale osseto Nart Batraz ha una storia piuttosto simile a quella di Artù e molto comune era la presenza tra i Sarmati di sciamani che ricordano molto da vicino la figura di Merlino [9]. Va però notato che paralleli o analogie tra i racconti arturiani e sarmati hanno luogo solo negli scritti risalenti a dopo che Goffredo di Monmouth pubblica la Historia Regum Britanniae, mentre in tutte le leggende precedenti tali analogie sono pressoché nulle, ragion per cui appare piuttosto probabile che sia stato questo scritto ad essere influenzato da racconti di origine sarmata, certamente ancora vivi nel nord dell'Inghilterra dopo la massiccia e duratura presenza di ausiliari in quell'area, piuttosto che rispondere ad una base storica di cui non esiste alcuna prova certa [10].

NOTE:

(1) Erodoto, Storie, libro IV.

|

©2010 Lawrence M.F. Sudbury