|

|

Sei in: Mondi medievali ® Medioevo Islamico |

Alla morte prematura di Yazid II

il trono passò all'ultimo figlio di Abd al-Malik, Hisham

(724-43), il cui lungo e movimentato regno fu soprattutto

segnato da un deciso rallentamento dell'espansione militare.

Al contrario, la sconfitta

dell'esercito arabo dai Franchi nella battaglia di Tours nel

732 segnò la fine dell'espansione in Occidente, nel 739 una

grande rivolta berbera scoppiata in Nord Africa venne domata

con estrema difficoltà e anche le campagne verso oriente,

allorché l'esercito califfale tentò di sottomettere sia

Tokharistan, con

717

a Humeima, nella casa di Muhammad ibn Ali, capo

della famiglia abbaside, e prima di morire nominò il

suo ospite suo successore, permettendogli di

radunare intorno al suo clan molti sostenitori della

rivolta fallita di Mukhtar [4]. 717

a Humeima, nella casa di Muhammad ibn Ali, capo

della famiglia abbaside, e prima di morire nominò il

suo ospite suo successore, permettendogli di

radunare intorno al suo clan molti sostenitori della

rivolta fallita di Mukhtar [4].A partire circa dal 719, alcune missioni Hashimiyya cominciarono a cercare seguaci in Khorasan con la scusa di fare proselitismo (dawah) presso le popolazioni locali. Con la promessa di sostenere un "membro della famiglia" di Maometto, senza fare esplicita menzione agli Abbasidi, queste missioni ebbero un notevole successo sia tra gli Arabi che tra i non Arabi ("Mawali"), che pare poi giocassero un ruolo particolarmente importante nella crescita del movimento.  Intorno al 746 Abu Muslim assunse la guida degli

Hashimiyya in Khorasan e, l'anno successivo, sotto

il segno della bandiera nera del clan abbaside,

diede inizio ad una una aperta rivolta contro il

califfato omayyade, ottenendo ben presto il

controllo del Khorasan (il cui governatore omayyade,

Nasr ibn Sayyar, venne espulso e rimandato verso

ovest da un imponente esercito). Kufa cadde in mano

degli Hashimiyya nel 749 e nel novembre dello stesso

anno Abu al-Abbas venne riconosciuto come il nuovo

Califfo nella moschea di quella città.

Intorno al 746 Abu Muslim assunse la guida degli

Hashimiyya in Khorasan e, l'anno successivo, sotto

il segno della bandiera nera del clan abbaside,

diede inizio ad una una aperta rivolta contro il

califfato omayyade, ottenendo ben presto il

controllo del Khorasan (il cui governatore omayyade,

Nasr ibn Sayyar, venne espulso e rimandato verso

ovest da un imponente esercito). Kufa cadde in mano

degli Hashimiyya nel 749 e nel novembre dello stesso

anno Abu al-Abbas venne riconosciuto come il nuovo

Califfo nella moschea di quella città. A questo punto Marwan mobilitò le sue truppe da

Harran e avanzò verso l'Iraq. Nel gennaio 750 i due

eserciti contrapposti si scontrarono nella battaglia

di Zab e gli Omayyadi furono sconfitti: Damasco

cadde in mano agli Abbasidi in aprile e nel mese di

agosto Marwan venne catturato e ucciso in Egitto.

A questo punto Marwan mobilitò le sue truppe da

Harran e avanzò verso l'Iraq. Nel gennaio 750 i due

eserciti contrapposti si scontrarono nella battaglia

di Zab e gli Omayyadi furono sconfitti: Damasco

cadde in mano agli Abbasidi in aprile e nel mese di

agosto Marwan venne catturato e ucciso in Egitto.I vincitori non solo dissacrarono le tombe degli Omayyadi in Siria (risparmiando solo quello di Umar II) ma, per evitare di avere rivolte da parte di sostenitori del clan rivale, rintracciarono e uccisero la maggior parte dei membri della famiglia omayyade in tutto il mondo arabo. Un nipote di Hisham, Abd ar-Rahman I, però, sopravvisse e fondò il regno di Al-Andalus (il Regno Moresco d'Iberia), proclamando che con lui riprendeva vita il Califfato omayyade che, comunque, era storicamente terminato [5]. Ha con ogni probabilità ragione il grande storico Charles Previte-Orton [6] quando afferma che le ragioni del declino degli Omayyadi risiedessero nella troppo rapida espansione dell'Islam: durante il periodo omayyade si ebbero conversioni di massa di Persiani, Berberi, Copti, e Aramei all'Islam e questi "mawali" ("clienti") erano spesso più istruiti e più civile dei loro padroni arabi, tanto da riuscire, sulla base dell'uguaglianza di tutti i Musulmani, a trasformare il panorama politico, che risultò, in un periodo aggravato dalla faida tra Siria e Iraq, che indebolì ulteriormente l'impero, troppo fluido per essere tenuto sotto controllo dalla vecchia e tradizionalista famiglia califfale. Proprio su questa base, ci si impone, al termine di questo capitolo, una breve osservazione sul sistema sociale dell'Islam omayyade.

Uno

dei primi compiti che si era assunto Muawiya fu

quello di creare un'amministrazione stabile per

l'impero: decise di seguire l'esempio dell'Impero

Bizantino che aveva in precedenza governato le

regioni appena conquistate, e divise le attività

amministrative in tre rami principali, incentrati su

affari politici e militari, riscossione delle

imposte e amministrazione religiosa, ognuno dei

quali ulteriormente suddiviso in più rami, uffici e

dipartimenti. Uno

dei primi compiti che si era assunto Muawiya fu

quello di creare un'amministrazione stabile per

l'impero: decise di seguire l'esempio dell'Impero

Bizantino che aveva in precedenza governato le

regioni appena conquistate, e divise le attività

amministrative in tre rami principali, incentrati su

affari politici e militari, riscossione delle

imposte e amministrazione religiosa, ognuno dei

quali ulteriormente suddiviso in più rami, uffici e

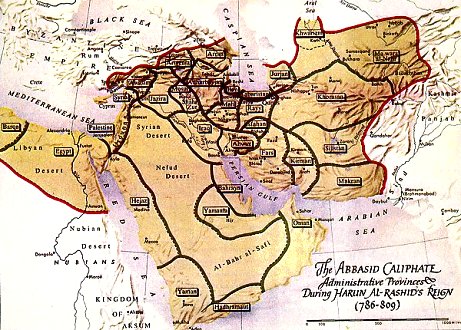

dipartimenti.Geograficamente, l'impero venne diviso in province diverse, i confini delle quali vennero modificati più volte durante il regno omayyade. Ogni provincia aveva un governatore, nominato direttamente dal Califfo, che era a capo dei funzionari religiosi e dei capi dell'esercito, della polizia e degli amministratori civili nella sua area di competenza. Le spese locali venivano pagate con le tasse provenienti dalla provincia stessa e quello che rimaneva era inviato ogni anno al governo centrale di Damasco ma, nel momento in cui, negli ultimi anni della dinastia, il potere centrale dei sovrani omayyadi diminuì, alcuni governatori trascurarono del tutto di inviare il gettito fiscale supplementare a Damasco, creandosi così grandi fortune personali. Con la crescita dell'impero, il numero di lavoratori arabi qualificati divenne troppo piccolo per t  enere

il passo con la rapida espansione islamica e, di

conseguenza, Muawiya permise a molti dei lavoratori

pubblici locali nelle province appena conquistate di

mantenere i loro posti di lavoro sotto il nuovo

governo omayyade: il risultato fu che gran parte del

lavoro del governo locale veniva svolto in greco,

copto e persiano e fu solo durante il regno di Abd

al-Malik l'arabo si impose come lingua ufficiale

negli uffici governativi. enere

il passo con la rapida espansione islamica e, di

conseguenza, Muawiya permise a molti dei lavoratori

pubblici locali nelle province appena conquistate di

mantenere i loro posti di lavoro sotto il nuovo

governo omayyade: il risultato fu che gran parte del

lavoro del governo locale veniva svolto in greco,

copto e persiano e fu solo durante il regno di Abd

al-Malik l'arabo si impose come lingua ufficiale

negli uffici governativi.Gli imperi bizantino e sassanide, prima della conquista musulmana, avevano basato i loro sistemi economici sulla circolazione monetaria ed essa rimase in vigore durante il periodo omayyade: le monete preesistenti rimasero in uso, con la sola aggiunta di frasi del Corano incise su un verso. Oltre a questo, il governo omayyade iniziò a coniare monete proprie (simili alle monete preesistenti) Damasco: le monete d'oro vennero chiamate dinari, mentre le monete d'argento dirhams. A Damasco erano presenti, per aiutare il Califfo nell'amministrazione imperiale, sei commissioni: il Diwan al-kharaj (Consiglio delle entrate), il Diwan al-Rasa'il (Consiglio della corrispondenza), il Diwan al-Khatam (Consiglio del Sigillo), il Diwan al-Bared (Consiglio dei messaggi), il Diwan al-Qudat (Consiglio di giustizia) e il Diwan al-Jund (  Consiglio

Militare). Il Consiglio Centrale delle Entrate si

occupava dell'amministrazione delle finanze di tutto

l'impero e della raccolta di tasse e imposte; il

Consiglio della corrispondenza era il centro di

smistamento di missive e circolari ai funzionari

centrali e provinciali e fungeva da

"capo-segreteria" e coordinamento per tutte le altre

commissioni; il Consiglio del Sigillo era una sorta

di Cancelleria dello Stato predisposta per

verificare ogni possibile falsificazione di

documenti e, a tal fine, conservava una copia di

ogni documento ufficiale prima di sigillare

l'originale e spedirlo a destinazione; il Consiglio

dei messaggi era un servizio postale regolare creato

da Abd al-Malik per coprire tutto il suo impero e,

nel tempo, si estese a dismisura con la costruzione

di caravanserragli e la cura di una rete stradale

suddivisa in tronconi di 19 km, ciascuno con un

proprio ufficio postale; il Consiglio di giustizia

era un servizio sviluppato al termine della prima

fase islamica (in cui erano i Califfi i persona ad

amministrare la giustizia) per l'amministrazione

generale e la nomina dei "qadi" (giudici locali),

che formavano la classe dirigente dei governi delle

province; il Consiglio Militare, infine, era, per

ovvie ragioni, l'unità amministrativa più antica,

nata già sotto Umar per stabilire le rendite da

assegnare a tutti i soldati arabi e di altre razze,

ma, nelle mani degli Omayyadi, si fece carico di una

serie di incombenze quali l'assegnazione di pensioni

e di indennità di trasferta e, sul modello

bizantino, dell'organizzazione militare vera e

propria. Tale organizzazione comprendeva,

inizialmente, la divisione dell'esercito in cinque

corpi (il centro, due ali, l'avanguardia e la

retroguardia) ma Marwan II abbandonò tale la vecchia

ripartizione e introdusse il "Kurdus" (coorte), un

corpo piccolo e compatto, vestito e armato secondo

il sistema bizantino. A loro volta i Kurdus

formavano tre divisioni: fanteria, cavalleria e

artiglieria (armata di balista e arieti) [7]. Consiglio

Militare). Il Consiglio Centrale delle Entrate si

occupava dell'amministrazione delle finanze di tutto

l'impero e della raccolta di tasse e imposte; il

Consiglio della corrispondenza era il centro di

smistamento di missive e circolari ai funzionari

centrali e provinciali e fungeva da

"capo-segreteria" e coordinamento per tutte le altre

commissioni; il Consiglio del Sigillo era una sorta

di Cancelleria dello Stato predisposta per

verificare ogni possibile falsificazione di

documenti e, a tal fine, conservava una copia di

ogni documento ufficiale prima di sigillare

l'originale e spedirlo a destinazione; il Consiglio

dei messaggi era un servizio postale regolare creato

da Abd al-Malik per coprire tutto il suo impero e,

nel tempo, si estese a dismisura con la costruzione

di caravanserragli e la cura di una rete stradale

suddivisa in tronconi di 19 km, ciascuno con un

proprio ufficio postale; il Consiglio di giustizia

era un servizio sviluppato al termine della prima

fase islamica (in cui erano i Califfi i persona ad

amministrare la giustizia) per l'amministrazione

generale e la nomina dei "qadi" (giudici locali),

che formavano la classe dirigente dei governi delle

province; il Consiglio Militare, infine, era, per

ovvie ragioni, l'unità amministrativa più antica,

nata già sotto Umar per stabilire le rendite da

assegnare a tutti i soldati arabi e di altre razze,

ma, nelle mani degli Omayyadi, si fece carico di una

serie di incombenze quali l'assegnazione di pensioni

e di indennità di trasferta e, sul modello

bizantino, dell'organizzazione militare vera e

propria. Tale organizzazione comprendeva,

inizialmente, la divisione dell'esercito in cinque

corpi (il centro, due ali, l'avanguardia e la

retroguardia) ma Marwan II abbandonò tale la vecchia

ripartizione e introdusse il "Kurdus" (coorte), un

corpo piccolo e compatto, vestito e armato secondo

il sistema bizantino. A loro volta i Kurdus

formavano tre divisioni: fanteria, cavalleria e

artiglieria (armata di balista e arieti) [7].

Tutte le popolazioni dell'impero erano raggruppate in quattro grandi classi sociali: 1.Musulmani arabi; 2.Musulmani non-arabi (clienti degli arabi); 3.non-Musulmani liberi (Cristiani, Ebrei, Zoroastriani); 4.schiavi.  Gli Arabi musulmani erano al vertice della società e

vedevano come loro dovere di governare le zone

conquistate: nonostante il fatto che l'Islam

insegnasse l'uguaglianza di tutti i Musulmani, i

Musulmani arabi si ritenevano superiori ai Musulmani

non-arabi e generalmente non si mescolavano con

loro. Fu proprio la disuguaglianza tra Musulmani

all'interno dell'impero a portare a disordini

sociali, tanto più gravi in quanto, con il

diffondersi dell'Islam, la maggioranza della

popolazione musulmana era diventato non-arabi.

Queste tensioni riguardavano, in particolare, il

fatto che ai nuovi convertiti non venissero concessi

gli stessi diritti degli Arabi musulmani, in

particolare in termini di esenzioni dalle tasse (per

paura di una diminuzione troppo rilevante del

gettito fiscale) e finirono per contribuire a

causare la rivolta degli Abbasidi.

Gli Arabi musulmani erano al vertice della società e

vedevano come loro dovere di governare le zone

conquistate: nonostante il fatto che l'Islam

insegnasse l'uguaglianza di tutti i Musulmani, i

Musulmani arabi si ritenevano superiori ai Musulmani

non-arabi e generalmente non si mescolavano con

loro. Fu proprio la disuguaglianza tra Musulmani

all'interno dell'impero a portare a disordini

sociali, tanto più gravi in quanto, con il

diffondersi dell'Islam, la maggioranza della

popolazione musulmana era diventato non-arabi.

Queste tensioni riguardavano, in particolare, il

fatto che ai nuovi convertiti non venissero concessi

gli stessi diritti degli Arabi musulmani, in

particolare in termini di esenzioni dalle tasse (per

paura di una diminuzione troppo rilevante del

gettito fiscale) e finirono per contribuire a

causare la rivolta degli Abbasidi.I gruppi non-Musulmani del Califfato, che comprendevano Cristiani, Ebrei, Zoroastriani e pagani berberi, formavano la categoria dei "dhimmi", che godeva di uno status giuridicamente protetto come cittadini di seconda classe, purché i suoi componenti accettassero e riconoscessero la supremazia politica dei Musulmani sentenza: i dhimmi avevano il permesso di avere propri tribunali e veniva loro data libertà di culto. Anche se un dhimmi non poteva poteva ambire alle più alte cariche pubbliche dell'impero, in generale poteva occupare molte posizioni burocratiche all'interno del governo, cosa che, nel quadro di una volontà di migliorare le proprie possibilità di carriera, portò molti a convertirsi (prima apparentemente, poi sostanzialmente) all'Islam [8]. NOTE:

(1) G. R.

Hawting,

The

First Dynasty of Islam: The Umayyad

Caliphate AD 661-750, Routledge

2000, pp. 94 ss

(2) P. Crone, M. Hinds, God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam, Cambridge University Press 2003, p. 126. (3) G. R. Hawting, Citato, pgg. 184 ss. (4) J. Lassner, Islamic Revolution and Historical Memory: An Inquiry into the Art of Abbasid Apologetics, Eisenbrauns 1987, pgg. 26-38. (5) S.S. Agha, The Revolution Which Toppled the Umayyads: Neither Arab Nor Abbasid, Brill Academic 2003, pgg. 83 ss. (6) C.W. Previte-Orton, Outlines of Medieval History, Nabu Press 2010, pgg. 111-114. (7) Abd Al-Aziz Duri, Early Islamic Institutions: Administration and Taxation from the Caliphate to the Umayyads and Abbasids, I. B. Tauris 2011, passim. (8) A.M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law, Oxford University Press 2012, passim. |

©2012 Lawrence M.F. Sudbury