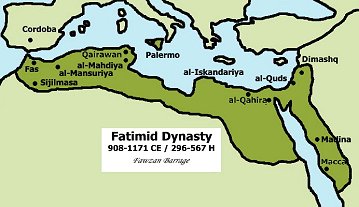

Mentre

il califfato Abbaside si stava a poco a poco sgretolando, a

oriente un nuovo califfato scita stavo sorgendo: quello fatimide,

che, al massimo della sua estensione, arrivò a coprire una vasta

area del mondo arabo, dal Mar Rosso a est all'Oceano Atlantico a

ovest. Originariamente con sede in Tunisia, la dinastia dei

Fatimidi estese il suo dominio su tutta la costa mediterranea

dell'Africa, fino all'Egitto, che divenne il centro del

califfato con la costruzione della città del Cairo nel 969. Mentre

il califfato Abbaside si stava a poco a poco sgretolando, a

oriente un nuovo califfato scita stavo sorgendo: quello fatimide,

che, al massimo della sua estensione, arrivò a coprire una vasta

area del mondo arabo, dal Mar Rosso a est all'Oceano Atlantico a

ovest. Originariamente con sede in Tunisia, la dinastia dei

Fatimidi estese il suo dominio su tutta la costa mediterranea

dell'Africa, fino all'Egitto, che divenne il centro del

califfato con la costruzione della città del Cairo nel 969.La classe dirigente dello Stato apparteneva al ramo dello scitismo ismailita e i capi della dinastia erano anche imam, avendo, quindi, anche tutto il  potere

religioso e facendo, per altro, parte della catena dei titolari

della carica di Califfo come discendenti di Ali (da cui il nome

fatimide, che si riferiva alla moglie di Ali, Fatima). potere

religioso e facendo, per altro, parte della catena dei titolari

della carica di Califfo come discendenti di Ali (da cui il nome

fatimide, che si riferiva alla moglie di Ali, Fatima).Il califfato fatimide, comunque, rappresentò uno dei periodi di maggiore tolleranza religiosa nei confronti dei non-Ismailiti dell'Islam, nonché nei confronti degli ebrei, cristiani, maltesi e cristiani copti che facevano parte del regno, al punto che gran parte dei giudici delle zone Fatimidi risultano essere stati studiosi Hanafi sunniti, più adatti a comprendere una popolazione prevalentemente sunnita e che un ruolo preminente nello sviluppo dello stato venne esercitato dalle popolazioni berbere. Storicamente il califfato durò dal 909 al 1171, quando Saladino divenne sultano d'Egitto e formalmente fece tornare il paese ad una fedeltà nominale verso il califfato sunnita abbaside.

All'inizio della sua esistenza,

dunque, il potere dell'impero si basava soprattutto sui Kutama

berberi e sulla loro forza militare, grazie alla quale si

riuscirono ad occupare vaste aree del Nord Africa, della

Palestina, della Siria e, per un breve periodo, persino Baghdad.

In poco tempo, così, il controllo di Abdullah al-Mahdi si estese

su tutto il centro del Maghreb, in un'area comprendente gli

odierni Marocco, Algeria, Tunisia e Libia [1].

Con Al-Muizz Lideenillah, poi, i Fatimidi, verso la fine del X

secolo, penetrarono anche in Egitto abbattendo la dinastia

Ikhshidide e fondando una nuova capitale a al-Qahira (Cairo) nel

969, che venne progettata come una residenza reale per il

califfo fatimide e il suo esercito sebbene l'effettiva capitale

amministrativa ed economica dell'Egitto rimanesse nella città di

Fustat fino al 1169 [2].

Dopo l'Egitto, i Fatimidi continuarono a conquistare le zone

circostanti fino a quando ebbero il pieno controllo di un'area

vastissima che comprendeva persino la Siria e la Sicilia.

Fu, probabilmente, proprio

questo l'errore maggiore di una dinastia che, per altri

versi, si dimostrò di estrema lungimiranza: a differenza

di altri governi della zona, ad esempio, i Fatimidi

basavano la carriera negli uffici statali più sul merito

che sulla casata o la fede, cosicché i membri di altre

branche dell'Islam, come i sunniti, avevano le stesse

probabilità di essere nominati a incarichi di governo

che gli sciiti e la tolleranza era estesa anche ai non

musulmani, come i cristiani e gli ebrei, che arrivarono

ad occupare alti livelli di governo grazie alle loro

capacità, anche se vi furono, in alcuni casi, eccezioni

a questo generale atteggiamento di tolleranza, in

particolare sotto Al-Hakim bi-Amr Allah, che, a quanto

risulta dalle cronache medievali, arrivò a organizzare

vere e proprie crociate contro i drusi [3].

Mentre

l'esercito combatteva con successo sui campi di

battaglia, però, le divisioni etniche cominciarono ad

avere effetti negativi sulla politica interna del

califfato in cui, tradizionalmente, l'elemento berbero

dell'esercito esercitava una forte influenza sugli

affari di stato: quando l'elemento turco cominciò a

divenire sempre più potente i due gruppi etnici

entrarono in contrasto e, verso il 1020, gravi disordini

ebbero luogo anche tra le truppe dei neri africani. Mentre

l'esercito combatteva con successo sui campi di

battaglia, però, le divisioni etniche cominciarono ad

avere effetti negativi sulla politica interna del

califfato in cui, tradizionalmente, l'elemento berbero

dell'esercito esercitava una forte influenza sugli

affari di stato: quando l'elemento turco cominciò a

divenire sempre più potente i due gruppi etnici

entrarono in contrasto e, verso il 1020, gravi disordini

ebbero luogo anche tra le truppe dei neri africani.Intorno al 1060, la saldatura provvisorio tra i diversi gruppi etnici all'interno dell'esercito fatimide si sgretolò, mentre l'Egitto veniva colpito da un periodo di grave siccità e carestia. Le risorse in declino accelerarono l'evolversi dei problemi tra le diverse fazioni e iniziò una vera e propria guerra civile, in un primo momento tra i turchi e le truppe africane, che cominciarono a combattersi mentre i berberi spostavano la loro alleanza tra le due parti. Le forze turche dell'esercito fatimide finirono per occupare il Cairo e tenere il califfo in loro potere mentre le rimanenti truppe berbere e le forze sudanesi si davano al saccheggio di altre parti d'Egitto, rendendo la situazione ancora peggiore. Nel 1072 il califfo fatimide Abu Tamim Ma'ad al-Mustansir Billah, nel disperato tentativo di salvare l'Egitto, chiese aiuto al generale Badr al-Jamali, che era al momento governatore di Acri, in Palestina. Badr al-Jamali condusse le sue truppe in Egitto e riuscì a sopprimere con successo i diversi gruppi di eserciti ribelli, in gran parte turchi ma, anche se il califfato venne salvato dalla distruzione immediata, la ribellione decennale aveva devastato l'Egitto, che non riuscì per lungo tempo a risollevarsi. A seguito del suo aiuto, Badr al-Jamali  venne nominato visir del califfo fatimide, diventando il

primo dei visir militari che dominarono la politica del

tardo califfato fatimide, risultando i veri capi di

stato mentre il califfo era ridotto al ruolo di una

mera figura rappresentativa [7].

venne nominato visir del califfo fatimide, diventando il

primo dei visir militari che dominarono la politica del

tardo califfato fatimide, risultando i veri capi di

stato mentre il califfo era ridotto al ruolo di una

mera figura rappresentativa [7].Nel frattempo, già a partire dal 1040, molti "Zirid" berberi (governatori del Nord Africa sotto i Fatimidi) avevano dichiarato la loro indipendenza dai Fatimidi e chiesto il loro riconoscimento da parte dei califfi abbasidi Baghdad e dopo il 1070 i possessi fatimide sulla costa Levante furono erosi prima dalle invasioni turche e poi dalle Crociate, cosicché il territorio del califfato si ridusse fino a consistere nel solo Egitto. Infine, mentre il sistema politico fatimide era già in piena decadenza e i generali delle aree periferiche erano praticamente indipendenti, nel 1169, Nur ad-Din inviò il generale Shirkuh a prendere in ostaggio l'ultimo visir fatimide, Shawar: quando due mesi dopo aver conquistato il Cairo, Shirkuh morì il comando passò a suo nipote, Saladino, che diede inizio al Sultanato ayyubide di Egitto e Siria [8]. NOTE:

(1) P.E. Walker,

Fatimid

History and Ismaili Doctrine, Ashgate

2008, pp. 96 ss.

(2) M. Rodenbeck, Cairo: The City Victorious, Vintage 2000, pp. 38-81 passim. (3) S. Falah, The Druze in the Middle East, Druze Research & Publications Institute 2002, pp. 78 ss. (4) J.M. Bloom, Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt, Yale University Press 2008, passim. (5) H. Halm, The Fatimids and Their Traditions of Learning, I. B. Tauris 2001, passim. (6) H. Haji, Founding the Fatimid State: The Rise of an Early Islamic Empire, I. B. Tauris 2006, pp. 2011 ss. (7) L.S. Al-Imad, The Fatimid vizierate, 969-1172,K. Schwarz 1990, pp. 163 ss. (8) D. Robinson, Muslim Societies in African History, Cambridge University Press 2004, pp. 183 ss. |

Lo

stato fatimide nacque all'interno del popolo Kutama

dell'Algeria. La dinastia fu fondata nel 909 da Abdullah

al-Mahdi Billah ma la sua nascita fu conseguenza dell'opera del

suo più grande missionario e sostenitore Abu 'Abdullah al-Shi'a,

che nel 892 aveva dato vita ad un movimento di islamizzazione

tra i berberi Kutama ed è riuscito a convertirli all'Islam

sciita. Al-Shi'a aveva iniziato la sua predicazione dopo aver

incontrato un gruppo di berberi durante un pellegrinaggio:

questi uomini si vantavano del fatto che il paese dei Kutama,

nella Ifriqiya occidentale (oggi parte dell'Algeria), non si

fosse mai sottomesso al governo Aghlabide e, Al-Shi'a decise di

recarsi nella regione, dove iniziò a predicare la dottrina

ismailita. I contadini berberi, che erano stati oppressi per

decenni dal governo corrotto Aghlabide, ben presto dimostrarono

di essere una base perfetta per una futura sedizione: Al-Shi'a

iniziò, così, a conquistare molte città della regione: prima

Mila, poi Sétif, Kairouan e alla fine Raqqada, la capitale

aghlabide. Nel frattempo, Ubayd Allah al-Mahdi era stato

imprigionato a Sijilmasa a causa delle sue convinzioni ismailite

e, dunque, nel 909, Al-Shi'a inviò una grande forza di

spedizione per salvare al-Mahdi, il quale, liberato, divenne il

capo incontrastato del nuovo stato che si stava formando,

potendo far leva sulla sua discendenza diretta da Maometto

attraverso la figlia Fatima

Lo

stato fatimide nacque all'interno del popolo Kutama

dell'Algeria. La dinastia fu fondata nel 909 da Abdullah

al-Mahdi Billah ma la sua nascita fu conseguenza dell'opera del

suo più grande missionario e sostenitore Abu 'Abdullah al-Shi'a,

che nel 892 aveva dato vita ad un movimento di islamizzazione

tra i berberi Kutama ed è riuscito a convertirli all'Islam

sciita. Al-Shi'a aveva iniziato la sua predicazione dopo aver

incontrato un gruppo di berberi durante un pellegrinaggio:

questi uomini si vantavano del fatto che il paese dei Kutama,

nella Ifriqiya occidentale (oggi parte dell'Algeria), non si

fosse mai sottomesso al governo Aghlabide e, Al-Shi'a decise di

recarsi nella regione, dove iniziò a predicare la dottrina

ismailita. I contadini berberi, che erano stati oppressi per

decenni dal governo corrotto Aghlabide, ben presto dimostrarono

di essere una base perfetta per una futura sedizione: Al-Shi'a

iniziò, così, a conquistare molte città della regione: prima

Mila, poi Sétif, Kairouan e alla fine Raqqada, la capitale

aghlabide. Nel frattempo, Ubayd Allah al-Mahdi era stato

imprigionato a Sijilmasa a causa delle sue convinzioni ismailite

e, dunque, nel 909, Al-Shi'a inviò una grande forza di

spedizione per salvare al-Mahdi, il quale, liberato, divenne il

capo incontrastato del nuovo stato che si stava formando,

potendo far leva sulla sua discendenza diretta da Maometto

attraverso la figlia Fatima

az-Zahra

e il di lei marito Alī ibn-abi-Talib, il primo imam sciita.

az-Zahra

e il di lei marito Alī ibn-abi-Talib, il primo imam sciita.  L'attenzione

fatimide per il commercio a lunga distanza fu, però,

accompagnata da una mancanza di interesse per

l'agricoltura e da un abbandono del sistema di

irrigazione del Nilo, cosa che ebbe, a lungo termine,

dure conseguenze.

L'attenzione

fatimide per il commercio a lunga distanza fu, però,

accompagnata da una mancanza di interesse per

l'agricoltura e da un abbandono del sistema di

irrigazione del Nilo, cosa che ebbe, a lungo termine,

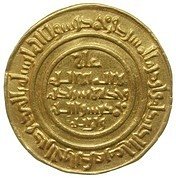

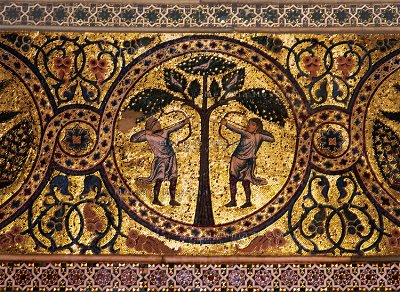

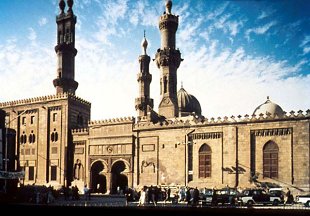

dure conseguenze.  Al

di là di queste eccezioni, i Fatimidi furono anche noti

come grandi mecenati e protettori delle arti e se il

picco più alto dello sviluppo figurativo si ebbe nel

campo della lavorazione della ceramica, del vetro e dei

metalli, molte tracce di architettura fatimida sono

ancora oggi rinvenibili al Cairo, con edifici splendidi

quali Al Azhar, la prima università dell'Oriente e

forse la più antica della storia, fondata come moschea

del comandante fatimide Jawhar agli ordini del califfo

Al-Muizz e poi sempre più importante come centro di

studi, fino a diventare il cuore dello sviluppo

giuridico islamico, e la moschea di Al Hakim [

Al

di là di queste eccezioni, i Fatimidi furono anche noti

come grandi mecenati e protettori delle arti e se il

picco più alto dello sviluppo figurativo si ebbe nel

campo della lavorazione della ceramica, del vetro e dei

metalli, molte tracce di architettura fatimida sono

ancora oggi rinvenibili al Cairo, con edifici splendidi

quali Al Azhar, la prima università dell'Oriente e

forse la più antica della storia, fondata come moschea

del comandante fatimide Jawhar agli ordini del califfo

Al-Muizz e poi sempre più importante come centro di

studi, fino a diventare il cuore dello sviluppo

giuridico islamico, e la moschea di Al Hakim [ agli

studenti esentandoli da numerose forme di tassazione.

agli

studenti esentandoli da numerose forme di tassazione. dell'Egitto,

si cominciarono ad incorporare anche forze locali (che,

comunque, rimasero una parte relativamente piccola del

fronte militare) e, soprattutto, un cambiamento

fondamentale si verificò quando il califfo fatimide

cercò di spingersi in Siria nella seconda metà del X

secolo. Qui, infatti, i Fatimidi si trovarono di fronte

alle forze turche del califfo abbaside e cominciarono a

realizzare i limiti della loro struttura bellica,

cosicché, nel corso dei regni di Abu Mansur

dell'Egitto,

si cominciarono ad incorporare anche forze locali (che,

comunque, rimasero una parte relativamente piccola del

fronte militare) e, soprattutto, un cambiamento

fondamentale si verificò quando il califfo fatimide

cercò di spingersi in Siria nella seconda metà del X

secolo. Qui, infatti, i Fatimidi si trovarono di fronte

alle forze turche del califfo abbaside e cominciarono a

realizzare i limiti della loro struttura bellica,

cosicché, nel corso dei regni di Abu Mansur

Nizar

al-Aziz Billah e Al-Hakim bi-Amr Allah, i califfi

iniziarono ad integrare plotoni turchi e successivamente

neri africani (più tardi anche altri gruppi, come gli

armeni, vennero impiegati). Le unità dell'esercito erano

generalmente separate secondo caratteristiche etniche: i

berberi erano di solito l'avanguardia della cavalleria e

i fanti leggeri, mentre i turchi erano gli arcieri a

cavallo o la cavalleria pesante (nota come "i

mamelucchi") e gli africani neri, i siriani e gli arabi

in generale agivano come la fanteria pesante e arcieri a

piedi. Questo sistema basato sulla separazione etnica

dell'esercito, insieme con lo stato di schiavitù

parziale di molti dei combattenti, sarebbe rimasto

sostanzialmente immutato per molti secoli in Egitto

anche dopo la caduta del califfato fatimide.

Quest'ultimo, comunque, mise tutta la sua forza militare

al servizio del mondo islamico e alla sua difesa ogni

volta che esso risultò minacciato, in particolare

quando, sotto il regno di Al-Muizz Lideenillah,

l'Impero bizantino, governato da Niceforo, si scontrò

con i musulmani a Creta nel 961. Niceforo voleva

ricostituire l'Impero romano d'Oriente di Costantino e

la realizzazione dei suoi propositi sembrava facilitata

dal fatto che i governanti musulmani combattessero tra

di loro, tanto che l'imperatore riuscì a spingersi molto

addentro alla Siria, fino ai confini dell'Iraq

settentrionale ma furono proprio l'esercito e la marina

dei Fatimidi a fermare la sua avanzata e a riconquistare

i territori perduti [

Nizar

al-Aziz Billah e Al-Hakim bi-Amr Allah, i califfi

iniziarono ad integrare plotoni turchi e successivamente

neri africani (più tardi anche altri gruppi, come gli

armeni, vennero impiegati). Le unità dell'esercito erano

generalmente separate secondo caratteristiche etniche: i

berberi erano di solito l'avanguardia della cavalleria e

i fanti leggeri, mentre i turchi erano gli arcieri a

cavallo o la cavalleria pesante (nota come "i

mamelucchi") e gli africani neri, i siriani e gli arabi

in generale agivano come la fanteria pesante e arcieri a

piedi. Questo sistema basato sulla separazione etnica

dell'esercito, insieme con lo stato di schiavitù

parziale di molti dei combattenti, sarebbe rimasto

sostanzialmente immutato per molti secoli in Egitto

anche dopo la caduta del califfato fatimide.

Quest'ultimo, comunque, mise tutta la sua forza militare

al servizio del mondo islamico e alla sua difesa ogni

volta che esso risultò minacciato, in particolare

quando, sotto il regno di Al-Muizz Lideenillah,

l'Impero bizantino, governato da Niceforo, si scontrò

con i musulmani a Creta nel 961. Niceforo voleva

ricostituire l'Impero romano d'Oriente di Costantino e

la realizzazione dei suoi propositi sembrava facilitata

dal fatto che i governanti musulmani combattessero tra

di loro, tanto che l'imperatore riuscì a spingersi molto

addentro alla Siria, fino ai confini dell'Iraq

settentrionale ma furono proprio l'esercito e la marina

dei Fatimidi a fermare la sua avanzata e a riconquistare

i territori perduti [