|

|

Sei in: Mondi medievali ® Medioevo Islamico |

Il

Corano è un libro a cui innumerevoli persone si rivolgono

per innumerevoli scopi ed è difficile pensare che tutti

costoro siano dei fanatici incatenati ad un testo

ultramillenario e fermi ad un livello sociale medievale. Il

Corano è un libro a cui innumerevoli persone si rivolgono

per innumerevoli scopi ed è difficile pensare che tutti

costoro siano dei fanatici incatenati ad un testo

ultramillenario e fermi ad un livello sociale medievale. Eppure ciò è esattamente quanto molti mass-media occidentali tendono a presentare del testo sacro di milioni di esseri umani. Il fatto è che chi vuole veramente capire il Corano, indipendentemente dal credere o non credere che esso sia rivelazione divina, deve sgomberare la mente, per quanto possibile, da ogni idea preconcetta, da parzialità e da pregiudizi: chiunque inizi a studiare il Corano con una serie di idee preconcette, infatti, è probabile che finisca per leggere quelle stesse idee nel libro, fraintendendo molti dei suoi insegnamenti. Trattare dell'enorme massa di elementi sociali, morali, giuridici e teologici presenti nel testo richiederebbe una trattazione a parte, ma è utile, al fine di sviluppare una visione più oggettiva, almeno toccare brevemente alcuni dei nuclei significanti fondamentali della predicazione islamica, quantomeno per sgombrare il campo da una serie di costruzioni mentali occidentali riguardo ad essa, troppo spesso sviluppate da chi non si è neppure degnato di leggere il testo sacro della seconda religione del mondo prima di esprimere giudizi.

Indubbiamente seguire tutti i "Pilastri" richiede dedizione e comporta un lavorio continuo su mente, sentimenti e corpo e un notevole dispendio di tempo, energie e beni materiali ma, di converso, far fronte agli obblighi da essi richiesti rafforza una presenza costante di Dio nella vita di tutti i credenti e ricorda loro continuamente l'appartenenza a un'unica comunità mondiale di fede [1]. Vediamo, dunque, quali sono tali prescrizioni coraniche.

Questo orientamento pratico

dell'Islam si riflette notevolmente sui restanti quattro

pilastri.

Questi richiami durante il

giorno aiutano a mantenere i credenti consapevoli della

presenza di Dio in mezzo a loro nonostante tutte le

preoccupazioni e distrazioni quotidiane e, nella filosofia

che sottende la vita islamica, hanno lo scopo di mettere le

preoccupazioni mondane in una giusta ottica che ha come

orizzonte la morte, il giudizio finale e l'aldilà. Le

preghiere consistono in recitazioni del Corano in arabo e

nella glorificazione di Dio, accompagnate da una sequenza di

movimenti, in piedi, inchinandosi, in ginocchio, toccando il

suolo con la fronte e seduti, in cui fine è esprimere

l'umiltà del fedele, la sua sottomissione e l'adorazione di

Dio. I Musulmani possono pregare in qualsiasi ambiente

pulito, da soli o tutti insieme, in una moschea o in casa,

al lavoro o anche per strada ma è considerato preferibile e

più meritorio pregare con gli altri, se possibile, come un

corpo solo unito nel culto di Dio, dimostrando disciplina,

fratellanza, uguaglianza e solidarietà. Mentre si preparano

a pregare, i Musulmani si rivolgono sempre verso la Mecca,

la città santa che ospita la Kaaba (la "casa di Dio" che si

ritiene sia stata costruita da Abramo e suo figlio Ismaele).

Ogni atto di culto comincia con la dichiarazione che "Dio è

il più grande" ("Allahu Akbar") ed è seguita da preghiere

fisse che includono il verso di apertura del Corano, mentre

al termine della preghiera, viene sempre recitata la shahada

seguita dal "saluto di pace" («La

pace, la misericordia e la benedizione di Dio siano su tutti

voi») ripetuto due volte.

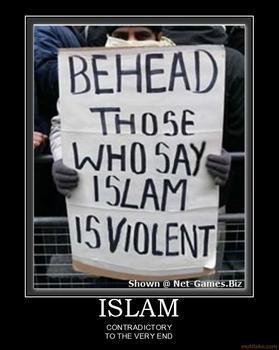

L'Islam è intollerante verso le altre religioni?  Nonostante

il recente esempio dei talebani in Afghanistan e

sporadici conflitti tra Musulmani e Cristiani in

Sudan, Nigeria, Pakistan e Indonesia, teologicamente

e storicamente l'Islam ha una lunga tradizione di

tolleranza. Nonostante

il recente esempio dei talebani in Afghanistan e

sporadici conflitti tra Musulmani e Cristiani in

Sudan, Nigeria, Pakistan e Indonesia, teologicamente

e storicamente l'Islam ha una lunga tradizione di

tolleranza.Il Corano chiaramente e con forza afferma che «non ci deve essere nessuna costrizione nella religione» [5], e che Dio ha creato non uno ma molti popoli e nazioni: molti passaggi sottolineano la diversità del genere umano e come Dio abbia deliberatamente creato un mondo di diversità. Un esempio in questo senso è dato dal versetto: «O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più Lo teme. In verità Allah è sapiente, ben informato» [6]. Certamente i Musulmani, come i Cristiani e gli Ebrei prima di loro, sono convinti di essere stati chiamati ad uno speciale rapporto di alleanza con Dio, dovendo costituire una comunità di credenti destinati a servire come esempio per altre nazioni e a ristabilire un giusto ordine sociale [7]. è, però, altrettanto vero che i Musulmani hanno sempre guardato a Ebrei e Cristiani come "Gente del Libro", persone che hanno anch'esse ricevuto una rivelazione e una scrittura da Dio (la Torah per gli Ebrei e i Vangeli per i Cristiani) e che il Corano riconosce che i seguaci delle tre grandi religioni abramitiche, i figli di Abramo, condividono una credenza comune nell'unico Dio, nei profeti biblici come Mosè e Gesù, nella responsabilità umana e in un giudizio finale seguito da una eterna ricompensa o da una punizione infinita, tanto che leggiamo «In verità, coloro che credono, siano essi giudei, nazareni o sabei, tutti coloro che credono in Allah e nell'Ultimo Giorno e compiono il bene riceveranno il compenso presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Tutti condividono la comune speranza e la promessa della ricompensa eterna» [8]. Storicamente, mentre la prima espansione diffuse la legge islamica, i Musulmani non provarono a imporre la loro religione agli altri o li costrinsero a convertirsi. Come "Gente del Libro", Ebrei e Cristiani furono considerati come persone protette (dhimmi), a cui era consentito di mantenere e praticare la propria religione, di essere guidati dai loro stessi leader religiosi e di basarsi sulle proprie leggi e usanze religiose, a patto di pagare una tassa pro capite che provasse la loro fedeltà religiosa ("jizya"): mentre secondo standard moderni questo trattamento può essere considerato pari a una cittadinanza di seconda classe, in epoca pre-moderna poteva essere visto come un esempio molto avanzato di tolleranza (mentre, è bene ricordarlo, nessuna tolleranza esisteva nella Cristianità, dove Ebrei, Musulmani e Cristiani che non accettavano l'autorità del Papa venivano sottoposti a conversioni forzate, persecuzioni o l'espulsioni).  Nel tempo, alcune interpretazioni integraliste,

dettate forse più da ragioni economiche e politiche

che religiose, hanno contraddetto queste linee di

fondo ma è indubbio che numerose scuole coraniche

stanno cercando di reinterpretare le fonti della

loro fede per produrre nuove interpretazioni

religiose che parlino di pluralismo religioso nel

mondo moderno. Molti riformatori sottolineano che la

diversità e il pluralismo sono parte integrante del

messaggio del Corano, che insegna che Dio ha creato

un mondo composto di diverse nazioni, etnie, tribù e

lingue e sostiene che

«Ad

ognuno di voi abbiamo assegnato una via e un

percorso. Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di

voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con

quel che vi ha dato. Gareggiate in opere buone:

tutti ritornerete ad Allah ed Egli vi informerà a

proposito delle cose sulle quali siete discordi»

[9].

Nel tempo, alcune interpretazioni integraliste,

dettate forse più da ragioni economiche e politiche

che religiose, hanno contraddetto queste linee di

fondo ma è indubbio che numerose scuole coraniche

stanno cercando di reinterpretare le fonti della

loro fede per produrre nuove interpretazioni

religiose che parlino di pluralismo religioso nel

mondo moderno. Molti riformatori sottolineano che la

diversità e il pluralismo sono parte integrante del

messaggio del Corano, che insegna che Dio ha creato

un mondo composto di diverse nazioni, etnie, tribù e

lingue e sostiene che

«Ad

ognuno di voi abbiamo assegnato una via e un

percorso. Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di

voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con

quel che vi ha dato. Gareggiate in opere buone:

tutti ritornerete ad Allah ed Egli vi informerà a

proposito delle cose sulle quali siete discordi»

[9].Molti indicano l'esempio del Profeta e della sua comunità a Medina come esempio: la Costituzione di Medina acettava la convivenza di Musulmani, Ebrei e Cristiani e Muhammad discusse a lungo liberamente con i rappresentanti di altre religioni.

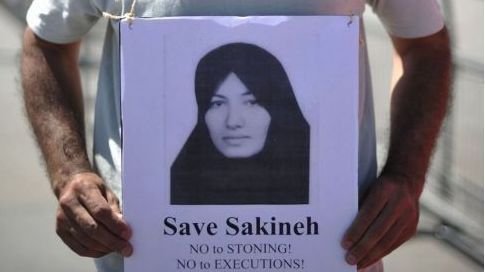

La condizione delle donne nei paesi musulmani è

stata pesso utilizzata per dimostrare che l'Islam è

una religione oppressiva nei confronti del genere

femminile sotto numerosi punti di vista, che vanno

dalla libertà di vestirsi a proprio piacimento

all'avere una rappresentanza legale o il diritto al

divorzio. La vera immagine della donna nell'Islam è,

però, molto più complessa di quanto possa apparire.

In realtà, la rivelazione dell'Islam ha notevolmente

sollevato la condizione delle donne arabe vietando

l'infanticidio femminile, abolendo lo status delle

donne come proprietà, stabilendo la capacità

giuridica delle donne, concedendo alle donne il

diritto di ricevere una loro dote personale, facendo

passare il matrimonio da un contratto di proprietà a

una definizione di relazione e permettendo alle

donne di mantenere il controllo sui propri averi e

sull'uso del proprio nome da nubile anche dopo il

matrimonio. Il Corano, inoltre, ha stabilito il

mantenimento finanziario delle donne da parte dei

loro mariti e ha posto sotto controllo la

possibilità del marito di divorziare senza ragione.

La condizione delle donne nei paesi musulmani è

stata pesso utilizzata per dimostrare che l'Islam è

una religione oppressiva nei confronti del genere

femminile sotto numerosi punti di vista, che vanno

dalla libertà di vestirsi a proprio piacimento

all'avere una rappresentanza legale o il diritto al

divorzio. La vera immagine della donna nell'Islam è,

però, molto più complessa di quanto possa apparire.

In realtà, la rivelazione dell'Islam ha notevolmente

sollevato la condizione delle donne arabe vietando

l'infanticidio femminile, abolendo lo status delle

donne come proprietà, stabilendo la capacità

giuridica delle donne, concedendo alle donne il

diritto di ricevere una loro dote personale, facendo

passare il matrimonio da un contratto di proprietà a

una definizione di relazione e permettendo alle

donne di mantenere il controllo sui propri averi e

sull'uso del proprio nome da nubile anche dopo il

matrimonio. Il Corano, inoltre, ha stabilito il

mantenimento finanziario delle donne da parte dei

loro mariti e ha posto sotto controllo la

possibilità del marito di divorziare senza ragione.Il Corano, anzi, dice espressamente che uomini e donne sono uguali agli occhi di Dio e che l'uomo e la donna sono stati creati come parti uguali di una coppia, descrive la relazione tra uomini e donne come improntata ad "amore e misericordia", sostiene che uomini e donne sono uguali davanti a Dio [10] e sono ugualmente responsabili del rispetto dei cinque pilastri dell'Islam, laddove è scritto che «I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri. Ordinano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole, eseguono l'orazione pagano la decima e obbediscono ad Allah e al Suo Messaggero. Ecco coloro che godranno della misericordia di Allah. Allah è eccelso, saggio. Ai credenti e alle credenti, Allah ha promesso i Giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, e splendide dimore nei giardini dell'Eden; ma il compiacimento di Allah vale ancora di più: questa è l'immensa beatitudine!» [11]. Questo versetto trae ulteriore significato dal fatto di essere l'ultimo del Corano ad affrontare i rapporti tra uomini e donne e alcuni studiosi sostengono, sulla base di contenuto e cronologia, che esso delinei la visione ideale delle relazioni tra i due sessi nell'Islam, improntate a uguaglianza e complementarità. Di fatto, la maggior parte delle società islamiche sono state da sempre patriarcali e prima del ventesimo secolo Corano, hadith e legge islamica sono stati sempre interpretati da uomini il cui pensiero rispecchiava l'ambiente di provenienza. Le donne sono state attivamente impegnate nell'interpretazione delle fonti islamiche solo dall'inizio del XX secolo e da allora i riformatori hanno sostenuto che i versetti del Corano che favorivano gli uomini avevano bisogno di una reinterpretazione alla luce delle nuove realtà sociali, culturali ed economiche. Tradizionalmente alle donne è stato assegnato uno status di seconda classe sulla base del versetto in cui si dice «Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande» [12], tuttavia, gli studiosi contemporanei hanno notato che la "priorità" in questo versetto si basa sulla responsabilità socio-economica degli uomini verso le donne ed esso non dice che le donne siano incapaci di gestire i propri affari, di controllarsi o di essere leader. Da nessuna parte nel Corano si trova che tutti gli uomini siano superiori, preferiti o migliori di tutte le donne, quanto piuttosto viene espresso il concetto che Dio abbia preferenze per alcuni individui sulla base della loro fede e non del loro genere.  Tra

l'altro, l'interpretazione del Corano è al centro di

numerosi dibattiti e alcuni studiosi notano come il

Corano stesso distingua tra due tipi di versi:

quelli che sono principi universali e quelli che

rispondono a specifici elementi legati a contesti

sociali e culturali o a domande e che sono stati

oggetto di interpretazione [13].

Su questa base, essi ritengono che quei versi che

assegnano maggiori diritti agli uomini (come, ad

esempio, 2:223 e 2:228) riflettano un contesto

patriarcale in cui gli uomini erano dominanti e

responsabili unici del sostentamento delle donne e

che oggi, piuttosto che essere interpretati alla

lettera, questi versi dovrebbero essere riformulati

in modo da riflettere gli interessi del benessere

pubblico. Gli stessi riformatori sostengono,

inoltre, che la parità di genere è l'ordine voluto

da Dio, perché Dio non fa distinzioni basate sul

sesso in materia di fede. Tra

l'altro, l'interpretazione del Corano è al centro di

numerosi dibattiti e alcuni studiosi notano come il

Corano stesso distingua tra due tipi di versi:

quelli che sono principi universali e quelli che

rispondono a specifici elementi legati a contesti

sociali e culturali o a domande e che sono stati

oggetto di interpretazione [13].

Su questa base, essi ritengono che quei versi che

assegnano maggiori diritti agli uomini (come, ad

esempio, 2:223 e 2:228) riflettano un contesto

patriarcale in cui gli uomini erano dominanti e

responsabili unici del sostentamento delle donne e

che oggi, piuttosto che essere interpretati alla

lettera, questi versi dovrebbero essere riformulati

in modo da riflettere gli interessi del benessere

pubblico. Gli stessi riformatori sostengono,

inoltre, che la parità di genere è l'ordine voluto

da Dio, perché Dio non fa distinzioni basate sul

sesso in materia di fede.Un altro esempio ritenuto evidente di come le donne siano ritenute cittadine di seconda classe nel Corano è il versetto 2:282, nel quale si afferma che due testimoni femmine sono uguali a un testimone di sesso maschile. In tale versetto leggiamo: «O voi che credete, quando contraete un debito con scadenza precisa, mettetelo per iscritto; che uno scriba, tra di voi, lo metta per iscritto, secondo giustizia. Lo scriba non si rifiuti di scrivere secondo quel che Allah gli ha insegnato; che scriva dunque e sia il contraente a dettare, temendo il suo Signore, Allah, e badi a non diminuire in nulla. Se il debitore è deficiente, o minorato o incapace di dettare lui stesso, detti il suo procuratore, secondo giustizia. Chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra coloro di cui accettate la testimonianza, in maniera che, se una sbagliasse, l'altra possa rammentarle. E i testimoni non rifiutino, quando sono chiamati. Non fatevi prendere da pigrizia nello scrivere il debito e il termine suo, sia piccolo o grande. Questo è più giusto verso Allah, più corretto nella testimonianza e atto ad evitarvi ogni dubbio; a meno che non sia una transazione che definite immediatamente tra voi: in tal caso non ci sarà colpa se non lo scriverete. Chiamate testimoni quando trattate tra voi e non venga fatto alcun torto agli scribi e ai testimoni; e se lo farete, sarà il segno dell'empietà che è in voi». In realtà numerosi studiosi contemporanei hanno rivisitato il senso del testo, che permette diverse osservazioni sul contesto storico-sociale in cui fu rivelato. In primo luogo, il versetto precisa che stiamo parlando unicamente di una situazione legata a transazioni economiche o finanziarie ed è necessario ricordare che al tempo della rivelazione la maggior parte delle donne non erano attive nel mondo degli affari. Conseguentemente, l'esperienza di una donna in questi campi era molto probabilmente minore di quella di un uomo. Un'altra interpretazione, poi, sostiene che l'esigenza di due testimoni femminili per bilanciare la testimonianza di un uomo fosse basata sulla preoccupazione che i membri maschi della famiglia potessero fare pressione su una donna perché testimoniasse a loro favore. Altri ancora, infine, ritengono che il requisito di due donne come testimoni dimostri la necessità per le donne di avere accesso all'istruzione, sia laica che religiosa, al fine di ricevere la formazione e l'esperienza necessarie per essere uguali agli uomini in ambito lavorativo (ed è bene ricordare che il lavoro femminile non è proibito dal Corano): alla luce del diritto delle donne ad avere proprietà e fare i propri investimenti, chiaramente sancito dal testo coranico, questa interpretazione appare piuttosto in linea con i valori propugnati dal libro sacro.  Da

ultimo, un altro settore in cui la discriminazione

di genere è stata vista come storicamente evidente è

la questione del divorzio: si ritiene che le donne

abbiano poche possibilità di avviare una causa di

separazione, mentre gli uomini non sono tenuti a

fornire alcuna giustificazione o motivo per

ripudiare le mogli. Tuttavia, il Corano non dà agli

uomini tutta questa copertura legale e, anzi,

garantisce l'uguaglianza femminile all'interno del

diritto matrimoniale, laddove leggiamo:

«Le donne

divorziate osservino un ritiro della durata di tre

cicli, e non è loro permesso nascondere quello che

Allah ha creato nei loro ventri, se credono in Allah

e nell'Ultimo Giorno. E i loro sposi avranno

priorità se, volendosi riconciliare, le

riprenderanno durante questo periodo. Esse hanno

diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle

buone consuetudini, ma gli uomini hanno maggior

responsabilità. Allah è potente, è saggio» [14].

Questa uguaglianza di diritti nel divorzio si

riflette anche nella letteratura hadith, e non a

caso numerosi giuristi riformisti hanno rinviato al

Corano e alle hadith per sostenere le odierne

riforme del diritto di famiglia. Da

ultimo, un altro settore in cui la discriminazione

di genere è stata vista come storicamente evidente è

la questione del divorzio: si ritiene che le donne

abbiano poche possibilità di avviare una causa di

separazione, mentre gli uomini non sono tenuti a

fornire alcuna giustificazione o motivo per

ripudiare le mogli. Tuttavia, il Corano non dà agli

uomini tutta questa copertura legale e, anzi,

garantisce l'uguaglianza femminile all'interno del

diritto matrimoniale, laddove leggiamo:

«Le donne

divorziate osservino un ritiro della durata di tre

cicli, e non è loro permesso nascondere quello che

Allah ha creato nei loro ventri, se credono in Allah

e nell'Ultimo Giorno. E i loro sposi avranno

priorità se, volendosi riconciliare, le

riprenderanno durante questo periodo. Esse hanno

diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle

buone consuetudini, ma gli uomini hanno maggior

responsabilità. Allah è potente, è saggio» [14].

Questa uguaglianza di diritti nel divorzio si

riflette anche nella letteratura hadith, e non a

caso numerosi giuristi riformisti hanno rinviato al

Corano e alle hadith per sostenere le odierne

riforme del diritto di famiglia.Per inciso, contrariamente a quanto si possa pensare, il Corano è servito anche come punto di riferimento per limitare la pratica della poligamia. Esso, infatti, al versetto 4:3, comanda: «E se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono; ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola o le ancelle che le vostre destre possiedono, ciò è più atto ad evitare di essere ingiusti», affermazione che ha come corollario, al versetto 4:129, «Non potrete mai essere equi con le vostre mogli anche se lo desiderate. Non seguite però la vostra inclinazione fino a lasciarne una come in sospeso. Se poi vi riconcilierete e temerete [Allah], ebbene Allah è perdonatore, misericordioso», tanto che alcuni studiosi hanno voluto interpretare il tutto come un consiglio ad evitare la poligamia (che, per altro, aveva ragioni storiche legate alla necessità che qualcuno si prendesse cura, anche economicamente, delle donne in un periodo in cui la mortalità maschile, a causa delle guerre, era altissima).

(continua ...) NOTE:

(1) Per

le analisi dei testi coranici cfr. in

tutto il testo, A.Y. Ali,

An

English Interpretation of the Holy Quran,

Lushena Books 2001, passim e M.M. Ali,

The

Holy Qur'an with English Translation and

Commentary, Ahamadiyya Anjuman

Ishaat Islam 1991, passim.

(2) 4:48. Tutte le citazioni del Corano in italiano sono tratte da H.R. Piccardo, Il Corano, Newton Compton 2009. (3) M. Clark, Islam for Dummies, For Dummies 2003, p. 47. (4) 9:60. (5) 2:256. (6) 49:13. (7) Rispettivamente in 2:143 e 3:110. (8) 2:62. (9) 5:48. (10) Rispettivamente in 51:49, 30:21, 3:195. (11) 9:71-72. (12) 4:34. (13) 3:7. (14) 2.228. |

©2012 Lawrence M.F. Sudbury