|

|

Sei in: Mondi medievali ® Medioevo Islamico |

Al

di là di qualsiasi considerazione teologica (che, comunque,

come ovvio, risulta centrale nello studio della vita del

Profeta dell'Islam), è impossibile non notare come Maometto

si configuri storicamente non solo come un grande leader

religioso, ma anche come un accorto e lungimirante politico

e un ottimo stratega militare. Al

di là di qualsiasi considerazione teologica (che, comunque,

come ovvio, risulta centrale nello studio della vita del

Profeta dell'Islam), è impossibile non notare come Maometto

si configuri storicamente non solo come un grande leader

religioso, ma anche come un accorto e lungimirante politico

e un ottimo stratega militare.Questi elementi appaiono immediatamente evidenti se analizziamo brevemente il decennio, assolutamente fondamentale per il successo della predicazione musulmana, che va dal 620 al 630, cioè dal periodo immediatamente precedente all'Egira (o, più propriamente, "Hijra"), la fuga di Muhammad dalla Mecca a Medina, e la conquista della Mecca da parte dei Musulmani.

Il Profeta, inizialmente,

preferì restare alla Mecca ma ordinò ai suoi seguaci a

emigrare a Medina tanto che praticamente tutti i suoi

seguaci si spostarono, per lo più segretamente e a piccoli

gruppi, nell'oasi settentrionale.

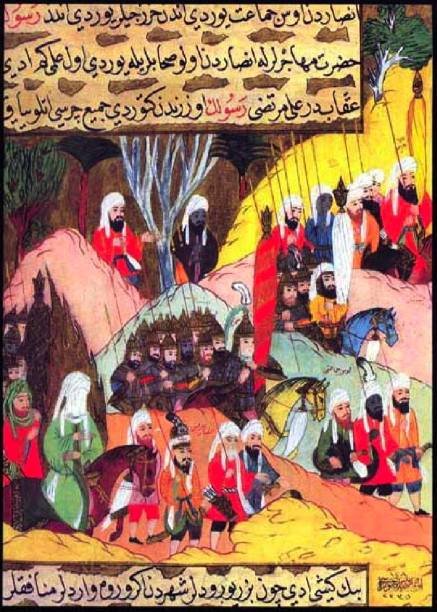

Appena giunto a Yathrib

Maometto, come gli era stato richiesto dai capiclan locali,

mise mano alla redazione di un documento denominato

"Costituzione di Medina", «che

stabilisce una sorta di alleanza o federazione tra le otto

tribù ora residenti nella città e i musulmani emigrati dalla

Mecca e che specifica i diritti e i doveri di tutti

cittadini e il rapporto tra le diverse comunità» [4]

che

per il desiderio di vendicarsi contro i loro

persecutori, essi diedero luogo ad una serie di raid

contro le carovane meccane, iniziando un conflitto

armato contro i Quraish pagani della Mecca con il

beneplacito del Profeta (che autorizza gli attacchi

nel Corano, alla Sura 22), con l'obiettivo sia di

acquisire ricchezza, potere e prestigio, sia,

soprattutto, di indurre la

Mecca alla

sottomissione alla nuova fede. che

per il desiderio di vendicarsi contro i loro

persecutori, essi diedero luogo ad una serie di raid

contro le carovane meccane, iniziando un conflitto

armato contro i Quraish pagani della Mecca con il

beneplacito del Profeta (che autorizza gli attacchi

nel Corano, alla Sura 22), con l'obiettivo sia di

acquisire ricchezza, potere e prestigio, sia,

soprattutto, di indurre la

Mecca alla

sottomissione alla nuova fede. Nel marzo del 624, Maometto stesso guidò circa trecento guerrieri in un raid contro una carovana di mercanti della Mecca, organizzando un agguato presso la località di Badr. Venuti a conoscenza del piano, i capi carovanieri, però, riuscirono ad eludere i Musulmani e i meccani inviarono un contingente militare ad intercettare le truppe del Profeta. Lo scontro tra le due forze, passato alla storia come "la battaglia di Badr", vide i Musulmani, guidati da Muahammad e da Abu Bakr, pur in inferiorità numerica (erano circa un terzo dei meccani), vittoriosi e portò all'uccisione di 45 Quraish (contro solo 14 Musulmani), tra i quali molti importanti capitribù (fra cui uno dei più feroci oppositori dell'Islam, Abu Jahal) e alla cattura di circa 70 prigionieri [7]. Nelle settimane successive molti meccani furono costretti a recarsi a Medina per riscattare i prigionieri di Badr e, essendo molti di questi ultimi di famiglia benestante, l'intera operazione fruttò ai fedeli di Maometto una somma considerevole. Coloro che non erano abbastanza ricchi o influenti vennero liberati senza riscatto, a patto che ponessero termine ad ogni persecuzione anti-islamica mentre solo due prigionieri (tra i quali l'influente leader Uqba ibn Abu Mu'ayt) vennero giustiziati perché erano coloro che avevano personalmente tentato di uccidere Maometto alla Mecca.  La

vittoria di Badr, oltre a venir vissuta dai

Musulmani come una conferma del favore divino, ebbe

importanti risvolti politici: grazie al bottino

ottenuto i seguaci del Profeta assursero ad un ruolo

di primo piano nella comunità di Medina, tanto da

potersi vendicare, con il benestare di Maometto,

contro i loro oppositori, uccidendo Asma bint Marwan

e Abu 'Afak (che aveva composto versi insultanti

contro la nuova fede) per aver violato la

"costituzione di Medina" senza che i clan dei due

osassero reclamare vendetta (e anzi, molti del clan

Marwan, che precedentemente si erano convertiti

all'Islam in segreto, poterono ora professare

apertamente il loro credo), da metter fine ad ogni

opposizione all'Islam nella città e da porre il loro

leader alla guida dell'oasi. La

vittoria di Badr, oltre a venir vissuta dai

Musulmani come una conferma del favore divino, ebbe

importanti risvolti politici: grazie al bottino

ottenuto i seguaci del Profeta assursero ad un ruolo

di primo piano nella comunità di Medina, tanto da

potersi vendicare, con il benestare di Maometto,

contro i loro oppositori, uccidendo Asma bint Marwan

e Abu 'Afak (che aveva composto versi insultanti

contro la nuova fede) per aver violato la

"costituzione di Medina" senza che i clan dei due

osassero reclamare vendetta (e anzi, molti del clan

Marwan, che precedentemente si erano convertiti

all'Islam in segreto, poterono ora professare

apertamente il loro credo), da metter fine ad ogni

opposizione all'Islam nella città e da porre il loro

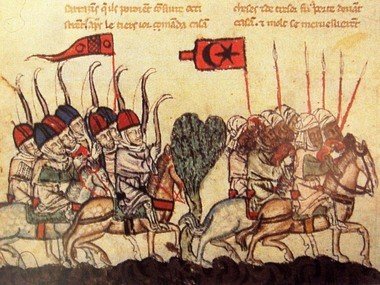

leader alla guida dell'oasi.è in questo periodo che Maometto espulse da Medina i Banu Qaynuqa, una delle tre principali tribù ebraiche insediate nell'area. è incerto se le ragioni di tale provvedimento siano state di natura politica o religiosa ma appare probabile che si trattasse di motivazioni di entrambi i generi dal momento che gli Ebrei erano scettici sulla possibilità di un profeta non-ebreo (nonostante Maometto avesse risposto che anche Abramo non era ebreo) e in molte occasioni avevano espresso preoccupazioni circa la possibile incompatibilità tra Corano e Torah (nonostante il Profeta avesse dichiarato di voler ripristinare il monoteismo puro, inquinato da contaminazioni successive) e, conseguentemente avevano iniziato, secondo alcuni studiosi come Peters, ad «essere segretamente conniventi con i nemici di Maometto alla Mecca per rovesciarlo» [8]. Dopo Badr, comunque, il Profeta era abbastanza potente da cominciare a tessere una rete di alleanze con un certo numero di tribù beduine per proteggere la sua comunità dagli attacchi dalla parte settentrionale di Hejaz e per creare un fronte compatto contro i meccani, con i quali era ormai guerra aperta. Per mantenere la loro prosperità economica, infatti, questi ultimi avevano la necessità di ripristinare il loro prestigio, incrinato dalla sconfitta. A questo scopo avevano immediatamente compiuto un piccolo raid su Medina, utile più che altro a riacquistare fiducia e conclusosi senza un vero combattimento. Nei mesi successivi, Maometto rispose, con l'aiuto dei suoi nuovi alleati bedu, con alcuni attacchi alle carovane ed è a questo punto che il leader meccano Abu Sufyan ibn Harb raccolse un esercito di  tremila

uomini e partì all'attacco di Medina. Fortunatamente

un esploratore di Muhammad avvistò il contingente e

avvisò i tempo i Musulmani, che si riunirono in un

consiglio di guerra. Le opinioni sul miglior sistema

di difesa apparvero immediatamente contrastanti:

Muhammad e molti dei leader islamici suggerivano che

sarebbe stato più sicuro combattere all'interno di

Medina e sfruttare le roccaforti cittadine,

pesantemente fortificate, ma i Musulmani più giovani

sostenevano che i meccani stavano distruggendo i

loro raccolti e che asserragliarsi nelle roccaforti

avrebbe distrutto il prestigio della nuova fede.

Alla fine questo secondo partito prevalse e Maometto

guidò le sue forze verso la montagna di Uhud dove

erano accampati i meccani. Qui, il 23 marzo 624, la

battaglia ebbe inizio: anche se l'esercito musulmano

ebbe la meglio nel primo scontro, un atto di

indisciplina da parte degli arcieri che

improvvisamente si erano riposizionati senza

attendere gli ordini dei loro comandanti portò ad

una sconfitta tattica dell'esercito del Profeta, con

75 musulmani uccisi, senza, tuttavia, che i meccani

riuscissero a raggiungere il loro obiettivo di

distruggere l'esercito islamico e occupare Medina

(anzi, dopo lo scontro, a causa delle perdite

militari, del morale basso e della possibilità dei

Musulmani di asserragliarsi in città i meccani si

ritirarono subito) [9].

In ogni caso, la "battaglia di Uhud" segnò il punto

più basso della parabola medinese del Profeta (che

nella sura "Al-i-Imran" indica la sconfitta come una

punizione per la disobbedienza dei fedeli ai suoi

comandi): in città i suoi detrattori ripresero forza

e, immediatamente dopo la battaglia, il leader

meccano Abu Sufyan cercò di sfruttare l'occasione

proponendo (spesso a suon di tangenti e promesse di

bottino) alleanze alle grandi tribù nomadi dislocate

a nord e ad est di Medina. I due anni successivi, di

conseguenza, furono dedicati da Maometto a evitare

come meglio poteva la formazione di alleanze contro

di lui, sia con ambasciate, sia con reazioni

violente contro chiunque manifestasse intenzioni

ostili contro l'Islam. Un esempio in questo senso è

fornito dall'assassinio, ordinato direttamente dal

Profeta, di Ka'b ibn al-Ashraf, un membro della

tribù ebraica dei Banu Nadir che era fuggito da

Medina alla Mecca e con le sue poesie aveva contrib tremila

uomini e partì all'attacco di Medina. Fortunatamente

un esploratore di Muhammad avvistò il contingente e

avvisò i tempo i Musulmani, che si riunirono in un

consiglio di guerra. Le opinioni sul miglior sistema

di difesa apparvero immediatamente contrastanti:

Muhammad e molti dei leader islamici suggerivano che

sarebbe stato più sicuro combattere all'interno di

Medina e sfruttare le roccaforti cittadine,

pesantemente fortificate, ma i Musulmani più giovani

sostenevano che i meccani stavano distruggendo i

loro raccolti e che asserragliarsi nelle roccaforti

avrebbe distrutto il prestigio della nuova fede.

Alla fine questo secondo partito prevalse e Maometto

guidò le sue forze verso la montagna di Uhud dove

erano accampati i meccani. Qui, il 23 marzo 624, la

battaglia ebbe inizio: anche se l'esercito musulmano

ebbe la meglio nel primo scontro, un atto di

indisciplina da parte degli arcieri che

improvvisamente si erano riposizionati senza

attendere gli ordini dei loro comandanti portò ad

una sconfitta tattica dell'esercito del Profeta, con

75 musulmani uccisi, senza, tuttavia, che i meccani

riuscissero a raggiungere il loro obiettivo di

distruggere l'esercito islamico e occupare Medina

(anzi, dopo lo scontro, a causa delle perdite

militari, del morale basso e della possibilità dei

Musulmani di asserragliarsi in città i meccani si

ritirarono subito) [9].

In ogni caso, la "battaglia di Uhud" segnò il punto

più basso della parabola medinese del Profeta (che

nella sura "Al-i-Imran" indica la sconfitta come una

punizione per la disobbedienza dei fedeli ai suoi

comandi): in città i suoi detrattori ripresero forza

e, immediatamente dopo la battaglia, il leader

meccano Abu Sufyan cercò di sfruttare l'occasione

proponendo (spesso a suon di tangenti e promesse di

bottino) alleanze alle grandi tribù nomadi dislocate

a nord e ad est di Medina. I due anni successivi, di

conseguenza, furono dedicati da Maometto a evitare

come meglio poteva la formazione di alleanze contro

di lui, sia con ambasciate, sia con reazioni

violente contro chiunque manifestasse intenzioni

ostili contro l'Islam. Un esempio in questo senso è

fornito dall'assassinio, ordinato direttamente dal

Profeta, di Ka'b ibn al-Ashraf, un membro della

tribù ebraica dei Banu Nadir che era fuggito da

Medina alla Mecca e con le sue poesie aveva contrib uito

a risvegliare nei meccani dolore, rabbia e desiderio

di vendetta dopo la battaglia di Badr e, circa un

anno dopo, dall'espulsione degli Ebrei Banu Nadir da

Medina. Nonostante i suoi sforzi, comunque, e

sebbene fosse in grado di aumentare le proprie forze

e mantenere molte tribù all'interno della

confederazione islamica, gli sforzi del Profeta per

impedire una alleanza contro Medina non ebbero

completamente successo: Abu Sufyan, con l'aiuto dei

Banu Nadir, riuscì a formare un esercito di circa

10.000 uomini da opporre ai 3.000 di Muhammad e si

preparò ad un nuovo attacco. A questo punto

Maometto, dietro suggerimento di Salman, un

convertito persiano, adottò una nuova forma di

difesa, sconosciuta in Arabia a quel tempo: i

Musulmani scavarono trincee ovunque intorno a Medina

per impedire alla cavalleria di attaccare in campo

aperto. Questa tattica si dimostrò vincente quando i

meccani, il 31 marzo 627, misero Medina sotto

assedio e costrinse i nemici dell'Islam, non

preparati contro fortificazioni di quel genere, a

ritirarsi dopo sole due settimane. Durante questa

"battaglia delle fosse" (così definita nel Corano

alla sura 33), la tribù dei Banu Qurayza, l'ultima

importante tribù ebraica di Medina, venne accusata

di uito

a risvegliare nei meccani dolore, rabbia e desiderio

di vendetta dopo la battaglia di Badr e, circa un

anno dopo, dall'espulsione degli Ebrei Banu Nadir da

Medina. Nonostante i suoi sforzi, comunque, e

sebbene fosse in grado di aumentare le proprie forze

e mantenere molte tribù all'interno della

confederazione islamica, gli sforzi del Profeta per

impedire una alleanza contro Medina non ebbero

completamente successo: Abu Sufyan, con l'aiuto dei

Banu Nadir, riuscì a formare un esercito di circa

10.000 uomini da opporre ai 3.000 di Muhammad e si

preparò ad un nuovo attacco. A questo punto

Maometto, dietro suggerimento di Salman, un

convertito persiano, adottò una nuova forma di

difesa, sconosciuta in Arabia a quel tempo: i

Musulmani scavarono trincee ovunque intorno a Medina

per impedire alla cavalleria di attaccare in campo

aperto. Questa tattica si dimostrò vincente quando i

meccani, il 31 marzo 627, misero Medina sotto

assedio e costrinse i nemici dell'Islam, non

preparati contro fortificazioni di quel genere, a

ritirarsi dopo sole due settimane. Durante questa

"battaglia delle fosse" (così definita nel Corano

alla sura 33), la tribù dei Banu Qurayza, l'ultima

importante tribù ebraica di Medina, venne accusata

di  tradimento

e, dopo il ritiro delle truppe di Abu Sufyan, venne

assediata e vinta: tutti gli uomini, a parte alcuni

che si convertirono all'Islam, furono decapitati,

mentre tutte le donne e bambini furono ridotti in

schiavitù. Riguardo alle ragioni di un trattamento

così spietato, molti storici arabi e biografi di

Maometto vollero, in seguito, vedere l'episodio

come un richiamo alle punizioni vetero-testamentarie

contro coloro che rifiutavano gli antichi Profeti e

come un atto voluto da Dio contro chi trasgrediva il

Suo volere, ma numerosi storici occidentali (ad

esempio Peters e Welch [10])

hanno parlato di un atto straordinario e prettamente

politico (non legato ad alcun precetto coranico) di

rappresaglia contro coloro che non si sottomettevano

ai voleri del Profeta proprio in un momento in cui i

Musulmani vivevano il momento più pericoloso (e di

maggiori difficoltà economiche) della loro breve

storia e avevano bisogni di una totale coesione

ideologica intorno al loro leader. tradimento

e, dopo il ritiro delle truppe di Abu Sufyan, venne

assediata e vinta: tutti gli uomini, a parte alcuni

che si convertirono all'Islam, furono decapitati,

mentre tutte le donne e bambini furono ridotti in

schiavitù. Riguardo alle ragioni di un trattamento

così spietato, molti storici arabi e biografi di

Maometto vollero, in seguito, vedere l'episodio

come un richiamo alle punizioni vetero-testamentarie

contro coloro che rifiutavano gli antichi Profeti e

come un atto voluto da Dio contro chi trasgrediva il

Suo volere, ma numerosi storici occidentali (ad

esempio Peters e Welch [10])

hanno parlato di un atto straordinario e prettamente

politico (non legato ad alcun precetto coranico) di

rappresaglia contro coloro che non si sottomettevano

ai voleri del Profeta proprio in un momento in cui i

Musulmani vivevano il momento più pericoloso (e di

maggiori difficoltà economiche) della loro breve

storia e avevano bisogni di una totale coesione

ideologica intorno al loro leader.In ogni caso, durante l'assedio di Medina i meccani avevano raggiunto il culmine della loro pressione per distruggere la comunità musulmana e il loro fallimento in questo senso determinò una significativa perdita di prestigio per i Quraish, che nei mesi successivi, persero gran parte dei loro volumi di scambio con la Siria. Approfittando di ciò, Maometto intraprese due spedizioni verso il nord che si è conclusero senza combattimenti ma con la conversione di un buon numero di tribù alla nuova fede. Proprio mentre era di ritorno da una di queste due spedizioni, sua moglie Aisha venne accusata di adulterio ma il Profeta annunciò di aver ricevuto una rivelazione (sura An-Nur) e la  scagionò

completamente, istituendo, con l'occasione, il

precetto secondo il quale qualunque accusa di

adulterio debba sempre essere sostenuta da quattro

testimoni oculari [11]. scagionò

completamente, istituendo, con l'occasione, il

precetto secondo il quale qualunque accusa di

adulterio debba sempre essere sostenuta da quattro

testimoni oculari [11].Il rafforzamento successivo della coalizione musulmana e la perdita di prestigio dei meccani portarono a conseguenze notevoli. Anche se il Corano comandava la Hajj (il pellegrinaggio alla Mecca), i Musulmani non avevano a lungo potuto attendere a questo precetto a causa della inimicizia dei Quraish ma nel mese di Shawwal del 628, Maometto ordinò ai suoi seguaci di procurarsi animali sacrificali e di fare i preparativi per un pellegrinaggio ("umrah") alla Mecca, dicendo che Dio gli aveva promesso la realizzazione di questo obiettivo in una visione in cui egli si radeva la testa dopo il completamento dell'Hajj. Secondo Lewis, Muhammad si sentiva, a questo punto, forte abbastanza per tentare un attacco alla Mecca ma essendo chiaro che il tentativo sarebbe stato prematuro trasformò l'operazione in un pellegrinaggio di pace, mentre Watt pensa, invece che il Profeta volesse dimostrare ai meccani che l'Islam non rappresentava una minaccia per il prestigio del loro santuario e che esso rappresentava una religione completamente araba [12]. Quali che fossero le motivazioni dei 1.400 pellegrini medinesi, i Quraish inviarono un contingente di 200 cavalieri per fermarli ma Maometto, percorrendo una strada più lunga, eluse le truppe che gli erano state mandate contro, fino a giungere ad al-Hudaybiyya, appena fuori dalla Mecca. A questo punto furono intrapresi negoziati tra leader meccani e leader musulmani per il libero passaggio dei pellegrini ma, proprio mentre le trattative erano in corso, si sparse la voce che uno dei negoziatori musulmani, Uthman Ibn Affan, era stato ucciso dai Quraish. Muhammad, allora, con un proclama invitò i pellegrini a sottoscrivere un impegno a non fuggire nel caso di una evoluzione bellica della situazione (il cosiddetto "Pegno della Albero"). Fortunatamente la notizia della morte di Uthman si rivelò infondata e fu, conseguentemente, possibile proseguire le negoziazioni fino alla stipula di un trattato decennale  ("trattato

di Hudaybiyyah") con il quale le due parti

(Musulmani e Quraish) s'impegnavano (con i loro

alleati) a desistere da ogni ostilità, veniva

permesso, l'anno seguente, a Muhammad e ai suoi

seguaci di compiere l'Hajj con una evaquazione di

tre giorni della Mecca da parte di Quraish e il

Profeta si impegnava a rispedire alla Mecca tutti i

fedeli (minori o di sesso femminile) che si erano

recati a Medina senza il consenso dei loro

protettori. ("trattato

di Hudaybiyyah") con il quale le due parti

(Musulmani e Quraish) s'impegnavano (con i loro

alleati) a desistere da ogni ostilità, veniva

permesso, l'anno seguente, a Muhammad e ai suoi

seguaci di compiere l'Hajj con una evaquazione di

tre giorni della Mecca da parte di Quraish e il

Profeta si impegnava a rispedire alla Mecca tutti i

fedeli (minori o di sesso femminile) che si erano

recati a Medina senza il consenso dei loro

protettori.In realtà, molti Musulmani non furono soddisfatti dei termini del trattato ma la tradizione islamica, alimentata dalla sura coranica Al-Fath ("la Vittoria"), vedrà la sua firma come una grande vittoria di Muhammad, finalmente riconosciuto su un piano di parità dai Quraish e capace di dimostrare ai meccani come i rituali del pellegrinaggio potessero essere incorporati nella nuova religione da lui creata [13].

Dopo

la firma del trattato, Muhammad organizzò una

spedizione contro l'oasi ebraica di Khaybar, nella

quale si erano rifugiati i Banu Nadir che incitavano

le tribù confinati a riprendere le ostilità contro i

Musulmani: probabilmente si trattava, da parte sua,

di una manovra per sviare l'attenzione dei fedeli da

quello che sembrava essere il risultato

inconcludente della tregua di Hudaybiyya, che

minacciava d'intaccare il crescente prestigio di

Muahammad, il quale, nel frattempo, era giunto ad

inviare lettere a molti governanti del mondo

(dall'imperatore bizantino Eraclio

a Cosroe di Persia, dal re dello Yemen

all'imperatore etiope), chiedendo loro di

convertirsi all'Islam. [14] Dopo

la firma del trattato, Muhammad organizzò una

spedizione contro l'oasi ebraica di Khaybar, nella

quale si erano rifugiati i Banu Nadir che incitavano

le tribù confinati a riprendere le ostilità contro i

Musulmani: probabilmente si trattava, da parte sua,

di una manovra per sviare l'attenzione dei fedeli da

quello che sembrava essere il risultato

inconcludente della tregua di Hudaybiyya, che

minacciava d'intaccare il crescente prestigio di

Muahammad, il quale, nel frattempo, era giunto ad

inviare lettere a molti governanti del mondo

(dall'imperatore bizantino Eraclio

a Cosroe di Persia, dal re dello Yemen

all'imperatore etiope), chiedendo loro di

convertirsi all'Islam. [14]Negli anni successivi alla tregua di Hudaybiyya, Muhammad inviò poi le sue forze contro gli arabi di Mu'tah in Transgiordania in quanto secondo la tradizione essi aveva ucciso l'inviato di Maometto ma, per alcuni mesi, questa fu la sola operazione militare musulmana. Due anni dopo la firma della tregua, però, i Banu Bakr, alleati dei Quraish, con la partecipazione anche di alcuni elementi meccani, attaccarono la tribù dei Khuz'aah, che aveva rapporti amichevoli con i Musulmani. Muhammad inviò immediatamente alla Mecca un messaggio che conteneva tre condizioni, richiedondo ai Quraish di accettare almeno una di esse. Egli chiese: 1) che i Quraish rompessero ogni legame con i Banu Bakr; 2) o che pagassero un prezzo per il sangue dei Khuz'aah; 3) o che dichiarassero nulla la tregua di Hudaybiyya.  I

meccani risposero che avrebbero accettato solo la

terza condizione ma ben presto si resero conto del

loro errore e inviarono Abu Safyan a rinnovare il

trattato Hudaybiyya. Ora, però, la loro richiesta

venne rifiutata da Maometto che iniziò a prepararsi

per una campagna. I

meccani risposero che avrebbero accettato solo la

terza condizione ma ben presto si resero conto del

loro errore e inviarono Abu Safyan a rinnovare il

trattato Hudaybiyya. Ora, però, la loro richiesta

venne rifiutata da Maometto che iniziò a prepararsi

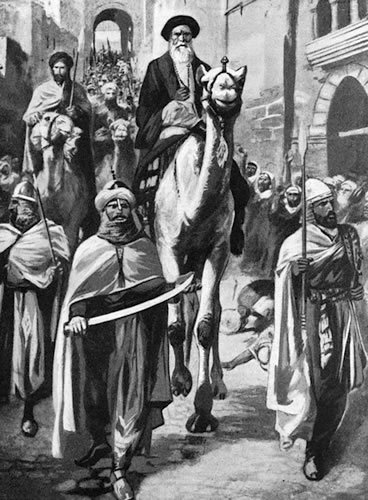

per una campagna. Nel 630, il Profeta marciò su Mecca con una forza enorme, che si dice composta da più di diecimila uomini e, con perdite minime, prese il controllo della città. Subito dichiarò l'amnistia per i reati passati, tranne che per dieci uomini e donne che lo avevano deriso e preso in giro con canti e versi (e anche alcuni di questi furono successivamente graziati). La maggior parte dei meccani si convertì prontamente all'Islam, e Maometto ordinò la distruzione di tutte le statue di divinità arabe dentro e intorno alla Kaaba, senza alcuna eccezione [15].

NOTE:

(1) O.F. Aksoy, The

Blessed Cities of Islam: Mecca-Medina,

Tughra Books 2008, p. 73.

(2) A. Welch, Understanding the Qur'an, Edinburgh University Press 2008, pp. 19-21. (3) Y. Emerick, The Life and Work of Muhammad, Alpha 2002, pp. 107 ss. (4) Qui e in seguito cfr.: M. Lecker, Constitution of Medina: Studies in Late Antiquity and Early Islam, Vol. 23, The Darwin Press Inc. 2004, pp. 26 e passim. (5) A. Welch, Citato, pp. 134 ss. (6) N. Stillman, Jews of Arab Lands: A History and Source Book, The Jewish Publication Society 1998, p. 216. (7) Qui e in seguito cfr.: M.A.Bashumail, The Great Battle of Badr, Kazi Pub. Inc.1984, passim. (8) F. E. Peters, Islam, a Guide for Jews and Christians, Princeton University Press 2005, p. 240. (9) A. Kathab, The Battles of Badr & Uhud, Ta-Ha Publishers Ltd. 2007, pp. 68 ss. (10) Citati, rispettivamente pp. 287 ss. e pp. 142 ss. (11) N. Abbott, Aisha: The Beloved of Mohammed, Saqi Books 1998, p. 174 ss. (12) B. Lewis, The Arabs in History, Oxford University Press 2002, pp. 196 ss. e W. M. Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, Oxford University Press 1974, pp. 202-204. (13) Y. Emerick, Citato, pp. 283 ss. (14) M. A. Cook, Muhammad, Oxford University Press, p. 82. (15) T. Ramadan, Muhammad, Kiaros 2009, pp. 206 ss. |

©2011 Lawrence M.F. Sudbury